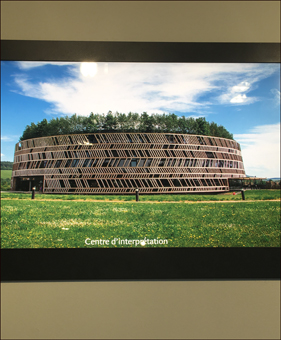

Pour les parisiens à qui le nom d’«Alésia» évoque une station de métro dans le 14ème, il vaut la peine de pousser jusqu’à la station Gare de Lyon direction Montbard à 1h de TGV de Paris. Là, vous avez rendez vous avec nos ancêtres les gaulois, les vrais, pas ceux d’une célèbre BD. Vous avez rendez vous avec un évènement historique majeur, sans doute et malgré la défaite, le premier évènement constitutif de la Gaule en tant que nation.

Pour les parisiens à qui le nom d’«Alésia» évoque une station de métro dans le 14ème, il vaut la peine de pousser jusqu’à la station Gare de Lyon direction Montbard à 1h de TGV de Paris. Là, vous avez rendez vous avec nos ancêtres les gaulois, les vrais, pas ceux d’une célèbre BD. Vous avez rendez vous avec un évènement historique majeur, sans doute et malgré la défaite, le premier évènement constitutif de la Gaule en tant que nation.

C’est là, sur une surface de 7000 hectares, sur les lieux mêmes de la bataille d’Alésia -dont la localisation ne fait plus vraiment débat- en-52 avant notre ère, que s’est déroulé l’épisode final de la «Guerre des Gaules» tel que César l’a relaté -tout à sa gloire-. Et c’est bien le problème car nos ancêtres, contrairement aux romains, n’ont pas laissé d’écrits. Fort heureusement les recherches archéologiques et historiques sur site ont permis d’établir d’autres vérités. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

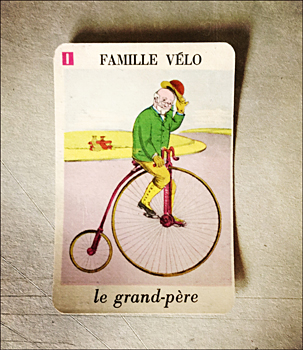

Et quoi de mieux en effet, afin de signifier à nos lecteurs la mise en pause des Soirées de Paris pour l’été, que cette image issue d’un vieux jeu des sept familles. Et plus précisément ce grand-père qui nous salue avec une courtoisie surannée. Ce que ne font pas vraiment les cyclistes d’aujourd’hui, tandis que le vélo ne cesse d’être à la mode depuis sa lointaine apparition. Déjà le 10 août 1901, dans la revue Tabarin, Guillaume Apollinaire rappelait tout ce que l’industrie du vélo devait à Pierre Michaux (1813-1883), l’inventeur de la pédale. Au point que les bicyclettes produites par ce serrurier d’origine, s’appelaient les Michaudines. L’invention de Michaux, poursuivait Apollinaire, avait « donné des ailes aux hommes » et il ajoutait que ce mérite insigne s’était notamment traduit par l’édification d’une sculpture à sa gloire dans sa ville natale de Bar-le-Duc.

Et quoi de mieux en effet, afin de signifier à nos lecteurs la mise en pause des Soirées de Paris pour l’été, que cette image issue d’un vieux jeu des sept familles. Et plus précisément ce grand-père qui nous salue avec une courtoisie surannée. Ce que ne font pas vraiment les cyclistes d’aujourd’hui, tandis que le vélo ne cesse d’être à la mode depuis sa lointaine apparition. Déjà le 10 août 1901, dans la revue Tabarin, Guillaume Apollinaire rappelait tout ce que l’industrie du vélo devait à Pierre Michaux (1813-1883), l’inventeur de la pédale. Au point que les bicyclettes produites par ce serrurier d’origine, s’appelaient les Michaudines. L’invention de Michaux, poursuivait Apollinaire, avait « donné des ailes aux hommes » et il ajoutait que ce mérite insigne s’était notamment traduit par l’édification d’une sculpture à sa gloire dans sa ville natale de Bar-le-Duc.  Eugène Atget (1857-1927), artiste autodidacte et précurseur, qui a marqué des générations de photographes malgré une notoriété posthume, a consacré la majeure partie de son existence à photographier Paris. Pendant trois décennies, il s’est évertué à constituer une collection des plus complètes sur ce paysage urbain de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, produisant des milliers de clichés qu’il organisait en séries, numérotait et légendait avec minutie : “Paris Pittoresque”, “Art dans le Vieux Paris”, “Environs de Paris”, “Topographie du Vieux Paris”, “Intérieurs parisiens”… À partir des 9.164 tirages d’Atget que contiennent les archives du musée Carnavalet – Histoire de Paris, la Fondation Henri Cartier-Bresson présente actuellement une impressionnante exposition de l’artiste. Près de 150 épreuves originales, tirées par Atget lui-même, attestent ainsi de la singularité d’une œuvre tout aussi moderne que poétique qui va bien au-delà de la simple documentation, aussi intéressante soit-elle. Des images d’une réelle beauté et une exposition incontournable.

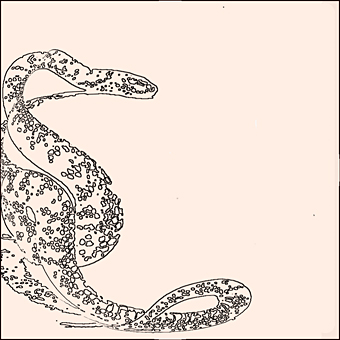

Eugène Atget (1857-1927), artiste autodidacte et précurseur, qui a marqué des générations de photographes malgré une notoriété posthume, a consacré la majeure partie de son existence à photographier Paris. Pendant trois décennies, il s’est évertué à constituer une collection des plus complètes sur ce paysage urbain de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, produisant des milliers de clichés qu’il organisait en séries, numérotait et légendait avec minutie : “Paris Pittoresque”, “Art dans le Vieux Paris”, “Environs de Paris”, “Topographie du Vieux Paris”, “Intérieurs parisiens”… À partir des 9.164 tirages d’Atget que contiennent les archives du musée Carnavalet – Histoire de Paris, la Fondation Henri Cartier-Bresson présente actuellement une impressionnante exposition de l’artiste. Près de 150 épreuves originales, tirées par Atget lui-même, attestent ainsi de la singularité d’une œuvre tout aussi moderne que poétique qui va bien au-delà de la simple documentation, aussi intéressante soit-elle. Des images d’une réelle beauté et une exposition incontournable.  C’était peut-être un faux mais non car le serpent a fini par ouvrir un œil. Et Martin, quoique stupéfait, constata que le reptile qui lui faisait face n’en avait plus qu’un. L’autre avait l’air comme suturé, collé, en tout cas fermé par une méchante conjonctivite qui ne devait pas dater d’hier. Il était naturellement lové en spirale avec le bout de la queue qui oscillait comme sous l’effet d’un mol courant d’air. Martin prenait possession de l’appartement de son jeune frère, brutalement mort avant lui. Et il venait de comprendre qu’il n’y vivait pas tout à fait seul. Appuyé d’une main sur sa canne, il chaussa de l’autre ses lunettes et tira de sa poche, la lettre testamentaire qu’il n’avait pas pris la peine de lire. Elle contenait un post-scriptum assez bref, intitulé « à propos de Léon ». Il était écrit que Léon ne dévorait plus depuis longtemps de proies vivantes et qu’il se contentait de pâté en boîte sans dédaigner, de temps à autre, une sucrerie.

C’était peut-être un faux mais non car le serpent a fini par ouvrir un œil. Et Martin, quoique stupéfait, constata que le reptile qui lui faisait face n’en avait plus qu’un. L’autre avait l’air comme suturé, collé, en tout cas fermé par une méchante conjonctivite qui ne devait pas dater d’hier. Il était naturellement lové en spirale avec le bout de la queue qui oscillait comme sous l’effet d’un mol courant d’air. Martin prenait possession de l’appartement de son jeune frère, brutalement mort avant lui. Et il venait de comprendre qu’il n’y vivait pas tout à fait seul. Appuyé d’une main sur sa canne, il chaussa de l’autre ses lunettes et tira de sa poche, la lettre testamentaire qu’il n’avait pas pris la peine de lire. Elle contenait un post-scriptum assez bref, intitulé « à propos de Léon ». Il était écrit que Léon ne dévorait plus depuis longtemps de proies vivantes et qu’il se contentait de pâté en boîte sans dédaigner, de temps à autre, une sucrerie.  «L’Heure bleue», nom si poétique d’un parfum de chez Guerlain, est aussi celui de l’exposition parisienne consacrée au peintre danois Kroyer au musée Marmottan Monet. Peder Severin Kroyer (1851-1909) était trop jeune pour figurer au sein de «L’âge d’or de la peinture danoise» (1801-1864) au Petit Palais en septembre dernier, et si on y ajoute l’exposition «Hammershoi, le maître de la peinture danoise» au musée Jacquemart-André au printemps 2019 (voir mon article du 20 mai 2019), le voilà qui prend enfin sa place avec cette première exposition personnelle parisienne. Avec Hammershoi, maître des intérieurs et de l’intimité à la Dreyer, Kroyer, poète de la lumière et des bords de mer, est le plus célèbre artiste danois de la fin du XIXème siècle.

«L’Heure bleue», nom si poétique d’un parfum de chez Guerlain, est aussi celui de l’exposition parisienne consacrée au peintre danois Kroyer au musée Marmottan Monet. Peder Severin Kroyer (1851-1909) était trop jeune pour figurer au sein de «L’âge d’or de la peinture danoise» (1801-1864) au Petit Palais en septembre dernier, et si on y ajoute l’exposition «Hammershoi, le maître de la peinture danoise» au musée Jacquemart-André au printemps 2019 (voir mon article du 20 mai 2019), le voilà qui prend enfin sa place avec cette première exposition personnelle parisienne. Avec Hammershoi, maître des intérieurs et de l’intimité à la Dreyer, Kroyer, poète de la lumière et des bords de mer, est le plus célèbre artiste danois de la fin du XIXème siècle. La porte s’est ouverte pour livrer son flux de voyageurs au quai fébrile qui l’absorbe goulument. Chassé-croisé. A peine les derniers usagers engouffrés dans la rame de la ligne 3b que déjà la sonnerie retentit. La porte se referme en un claquement sec tassant les derniers entrés à l’avant. Lutin furtif, elle est montée in extremis à la Porte d’Aubervilliers. Se faisant toute petite, elle s’est coulée incognito dans la foule compacte pour ne pas payer son trajet. Le tram reparti, le nœud humain formé près du conducteur s’est étiré en une vague ondoyante partie s’immobiliser dans l’allée centrale. Le conducteur ne l’a pas repérée. Confiante, elle a déplié son buste et a suivi le mouvement. Elle est grande.

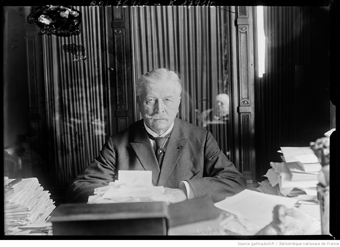

La porte s’est ouverte pour livrer son flux de voyageurs au quai fébrile qui l’absorbe goulument. Chassé-croisé. A peine les derniers usagers engouffrés dans la rame de la ligne 3b que déjà la sonnerie retentit. La porte se referme en un claquement sec tassant les derniers entrés à l’avant. Lutin furtif, elle est montée in extremis à la Porte d’Aubervilliers. Se faisant toute petite, elle s’est coulée incognito dans la foule compacte pour ne pas payer son trajet. Le tram reparti, le nœud humain formé près du conducteur s’est étiré en une vague ondoyante partie s’immobiliser dans l’allée centrale. Le conducteur ne l’a pas repérée. Confiante, elle a déplié son buste et a suivi le mouvement. Elle est grande.  Partis de Pologne pour fuir la répression russe succédant à l’insurrection de 1848, l’ingénieur Aleksander Babinski et son épouse se réfugient à Paris. Le couple y donnera naissance à deux enfants, Henri (1855-1931), et Joseph (1857-1932/ci-contre), qui deviendront célèbres, chacun dans un genre différent. Joseph est évoqué par tout praticien chaque fois que, gratouillant avec une pointe la plante du pied d’un patient, il constate la lente ascension du gros orteil dénommée signe de Babinski. Ce réflexe cutané plantaire traduit l’atteinte du faisceau pyramidal de la moelle épinière en un endroit quelconque de son trajet. Joseph, donc, entreprend des études de médecine. À la fin de son internat, il cherche son avenir. Suite à un décès, un poste se libère dans l’équipe Charcot. Il postule, est accepté comme chef de clinique, et devient rapidement le disciple favori du patron.

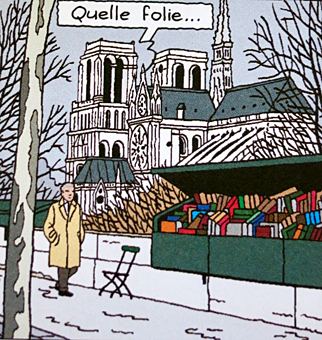

Partis de Pologne pour fuir la répression russe succédant à l’insurrection de 1848, l’ingénieur Aleksander Babinski et son épouse se réfugient à Paris. Le couple y donnera naissance à deux enfants, Henri (1855-1931), et Joseph (1857-1932/ci-contre), qui deviendront célèbres, chacun dans un genre différent. Joseph est évoqué par tout praticien chaque fois que, gratouillant avec une pointe la plante du pied d’un patient, il constate la lente ascension du gros orteil dénommée signe de Babinski. Ce réflexe cutané plantaire traduit l’atteinte du faisceau pyramidal de la moelle épinière en un endroit quelconque de son trajet. Joseph, donc, entreprend des études de médecine. À la fin de son internat, il cherche son avenir. Suite à un décès, un poste se libère dans l’équipe Charcot. Il postule, est accepté comme chef de clinique, et devient rapidement le disciple favori du patron.  On peut se demander comment aurait réagi le philosophe disparu en 1995 en découvrant la BD qui vient de lui être consacrée sous le titre «On ne peut vivre qu’à Paris». Déjà il y a dix ans, un éditeur avait publié un curieux recueil présentant 32 aphorismes de Cioran traduits en… rébus (par Claude Balaré, chez Finitude). Cette fois, ce sont environ 80 aphorismes, dont un certain nombre d’inédits, qui se retrouvent transformés en phylactères dans de courtes bandes dessinées dont le seul personnage est Cioran lui-même. Le dessin est net, on n’est pas loin de la fameuse ligne claire de Hergé. Le philosophe roumain, grand marcheur, y déambule dans les lieux parisiens qu’il fréquentait régulièrement et que le dessinateur Patrice Reytier nous montre étonnamment déserts : le jardin du Luxembourg, les quais de la Seine, le cimetière du Père-Lachaise… Plus que de simples flâneries, il s’agit de déambulations méditatives d’où fusent des pensées tranchantes, des sentences qui refusent le développement ou, pire, l’exégèse.

On peut se demander comment aurait réagi le philosophe disparu en 1995 en découvrant la BD qui vient de lui être consacrée sous le titre «On ne peut vivre qu’à Paris». Déjà il y a dix ans, un éditeur avait publié un curieux recueil présentant 32 aphorismes de Cioran traduits en… rébus (par Claude Balaré, chez Finitude). Cette fois, ce sont environ 80 aphorismes, dont un certain nombre d’inédits, qui se retrouvent transformés en phylactères dans de courtes bandes dessinées dont le seul personnage est Cioran lui-même. Le dessin est net, on n’est pas loin de la fameuse ligne claire de Hergé. Le philosophe roumain, grand marcheur, y déambule dans les lieux parisiens qu’il fréquentait régulièrement et que le dessinateur Patrice Reytier nous montre étonnamment déserts : le jardin du Luxembourg, les quais de la Seine, le cimetière du Père-Lachaise… Plus que de simples flâneries, il s’agit de déambulations méditatives d’où fusent des pensées tranchantes, des sentences qui refusent le développement ou, pire, l’exégèse.  De vases en vases, de cruches en cruches et de pots en pots, les collections permanentes du Musée national de Céramique à Sèvres offrent dans leur domaine, un répertoire respectable. Ce pourquoi on ne peut manquer de remarquer ce buste quelque peu insolite en ce lieu, en terre cuite polychrome et représentant une « Gitane des Pyrénées ». La notice indique qu’il a été réalisé en 1840 et qu’il est dû à l’artiste Henry Cros (1840-1907). Lequel se trouve être le frère du poète et inventeur Charles Cros (1842-1888). Contactée, la responsable des collections de céramiques et du verre, nous explique que ce portrait, après avoir été exposé en 1882, a été intégré deux ans plus tard dans les collections du musée. Sonia Banting ajoute à l’adresse de cette Gitane que « le thème est sans doute lié au courant de bohème artistique alors en vogue. La bohème, les saltimbanques sont devenus au milieu du 19e siècle les symboles de la jeunesse anticonformiste, éprise de liberté, menant une vie sans contrainte », comme on va pouvoir le constater en tirant les ficelles invisibles.

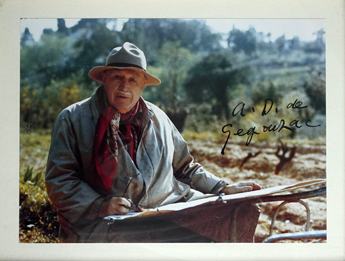

De vases en vases, de cruches en cruches et de pots en pots, les collections permanentes du Musée national de Céramique à Sèvres offrent dans leur domaine, un répertoire respectable. Ce pourquoi on ne peut manquer de remarquer ce buste quelque peu insolite en ce lieu, en terre cuite polychrome et représentant une « Gitane des Pyrénées ». La notice indique qu’il a été réalisé en 1840 et qu’il est dû à l’artiste Henry Cros (1840-1907). Lequel se trouve être le frère du poète et inventeur Charles Cros (1842-1888). Contactée, la responsable des collections de céramiques et du verre, nous explique que ce portrait, après avoir été exposé en 1882, a été intégré deux ans plus tard dans les collections du musée. Sonia Banting ajoute à l’adresse de cette Gitane que « le thème est sans doute lié au courant de bohème artistique alors en vogue. La bohème, les saltimbanques sont devenus au milieu du 19e siècle les symboles de la jeunesse anticonformiste, éprise de liberté, menant une vie sans contrainte », comme on va pouvoir le constater en tirant les ficelles invisibles.  Qui se souvient de Dunoyer de Segonzac ? Michel Charzat assurément. Sa biographie du peintre, qui fut célèbre et célébré en son temps, vient d’être publiée. Un beau livre, bien illustré, fourmillant d’informations, d’explications. Ne se laissant pas happer par les mouvements de l’avant-garde (on va parfois jusqu’à dire qu’il était l’«anti-Picasso», son à peu près exact contemporain), il peint et dessine des paysages, des natures mortes, des nus, des portraits. Il fera celui de Marcel Proust sur son lit de mort, ainsi que celui de Colette, et de bien d’autres. Il croque la vie, à l’huile, à l’aquarelle, à la plume, il dessine beaucoup, grave à l’eau forte, illustrera de nombreux livres. Il aime les couleurs sombres.

Qui se souvient de Dunoyer de Segonzac ? Michel Charzat assurément. Sa biographie du peintre, qui fut célèbre et célébré en son temps, vient d’être publiée. Un beau livre, bien illustré, fourmillant d’informations, d’explications. Ne se laissant pas happer par les mouvements de l’avant-garde (on va parfois jusqu’à dire qu’il était l’«anti-Picasso», son à peu près exact contemporain), il peint et dessine des paysages, des natures mortes, des nus, des portraits. Il fera celui de Marcel Proust sur son lit de mort, ainsi que celui de Colette, et de bien d’autres. Il croque la vie, à l’huile, à l’aquarelle, à la plume, il dessine beaucoup, grave à l’eau forte, illustrera de nombreux livres. Il aime les couleurs sombres.