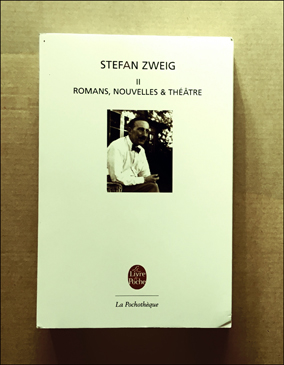

C’était en septembre en début de mois, il y a maintenant cinq siècles précisément, qu’un rafiot à bout de souffle mais chargé de précieux épices, faisait son retour à Séville, dans le sud de l’Espagne. De la flottille d’origine, des cinq bâtiments partis prouver trois ans auparavant que l’on pouvait faire le tour du monde en passant par l’ouest, il n’en restait plus qu’un, le plus modeste. Sur les 265 hommes du départ, il n’en restait plus que dix-huit. Le grand manquant était Magellan, celui qui croyait plus que tout à cette intuition selon laquelle il existait un passage (paso) à l’extrême sud de l’Amérique permettant de rallier l’océan Pacifique, baptisé par lui ainsi parce qu’il ne s’y passait rien. Del Cano, l’amiral survivant, reçut tous les honneurs car sa version des faits ne pouvait connaître de contestataires. C’était pourtant Magellan le vainqueur, mort en milieu de parcours en raison paraît-il d’une rixe idiote avec des indigènes. Mais le chroniqueur du bord, Pigafetta, savait. C’est grâce à lui que l’on connaît toute l’histoire de ces bateaux partis le 20 septembre 1519 pour une aventure inouïe. Et aussi grâce à Stefan Zweig, historiographe magnifique, qu’il est possible de refaire mentalement la grande boucle. Continuer la lecture

C’était en septembre en début de mois, il y a maintenant cinq siècles précisément, qu’un rafiot à bout de souffle mais chargé de précieux épices, faisait son retour à Séville, dans le sud de l’Espagne. De la flottille d’origine, des cinq bâtiments partis prouver trois ans auparavant que l’on pouvait faire le tour du monde en passant par l’ouest, il n’en restait plus qu’un, le plus modeste. Sur les 265 hommes du départ, il n’en restait plus que dix-huit. Le grand manquant était Magellan, celui qui croyait plus que tout à cette intuition selon laquelle il existait un passage (paso) à l’extrême sud de l’Amérique permettant de rallier l’océan Pacifique, baptisé par lui ainsi parce qu’il ne s’y passait rien. Del Cano, l’amiral survivant, reçut tous les honneurs car sa version des faits ne pouvait connaître de contestataires. C’était pourtant Magellan le vainqueur, mort en milieu de parcours en raison paraît-il d’une rixe idiote avec des indigènes. Mais le chroniqueur du bord, Pigafetta, savait. C’est grâce à lui que l’on connaît toute l’histoire de ces bateaux partis le 20 septembre 1519 pour une aventure inouïe. Et aussi grâce à Stefan Zweig, historiographe magnifique, qu’il est possible de refaire mentalement la grande boucle. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Elle vient d’acheter une buse empaillée sur eBay à un anonyme michel64. Son appartement se noie dans la mauvaise grâce d’une plomberie défectueuse. Elle voyage avec un obscur auteur néerlandais pour enchaîner des séances de lecture dans des bibliothèques perdues de l’Allemagne rurale. Et sans crier gare, alors qu’elle l’a bel et bien enterré, ressurgit le fantôme de son père, Yves S, amateur plus qu’éclairé d’art pré-colombien, expert au Bureau international du travail à Genève, homme du monde en plein jour, homme d’affaires occultes et mystérieuses en Afrique. Pourtant, elle avait rompu avec ce père bien avant qu’il meure et elle pensait en avoir fini avec lui. Alors Monica veut croire que son naufrage domestique, son oiseau empaillé qui la guette dans son salon, la résurgence paternelle et ses errances de romancière épuisée sont des signes du destin qui se télescopent et l’emportent vers le fond.

Elle vient d’acheter une buse empaillée sur eBay à un anonyme michel64. Son appartement se noie dans la mauvaise grâce d’une plomberie défectueuse. Elle voyage avec un obscur auteur néerlandais pour enchaîner des séances de lecture dans des bibliothèques perdues de l’Allemagne rurale. Et sans crier gare, alors qu’elle l’a bel et bien enterré, ressurgit le fantôme de son père, Yves S, amateur plus qu’éclairé d’art pré-colombien, expert au Bureau international du travail à Genève, homme du monde en plein jour, homme d’affaires occultes et mystérieuses en Afrique. Pourtant, elle avait rompu avec ce père bien avant qu’il meure et elle pensait en avoir fini avec lui. Alors Monica veut croire que son naufrage domestique, son oiseau empaillé qui la guette dans son salon, la résurgence paternelle et ses errances de romancière épuisée sont des signes du destin qui se télescopent et l’emportent vers le fond.  Elle vit le jour le 23 février 1913 à Villeneuve-sur-Lot, à «La Solitude», la propriété de ses parents baptisée ainsi parce qu’il s’agissait d’un ancien prieuré. C’est dans cette même maison qu’elle mourut de maladie, quinze années plus tard. Au cours de cette existence brève, trop brève, Sabine Sicaud eut néanmoins le temps de semer quelques poussières d’étoiles sous forme de poèmes dont le naturel, la franchise, la sensibilité nous émeuvent encore aujourd’hui. Anna de Noailles, la poétesse, fut impressionnée par le talent de cette enfant prodige rencontrée en 1924. Elle préfaça d’ailleurs son unique recueil de poèmes, paru alors que son auteure n’avait que 13 ans. Sans doute Anna de Noailles se reconnaissait-elle un peu chez la jeune fille : c’est à peine sortie de l’enfance qu’elle-même avait écrit ses premières œuvres («Un Cœur innombrable»). Anna de Noailles met en avant l’originalité de vers «incisifs et pittoresques, chargés de savoir et tressautant de ruses charmantes».

Elle vit le jour le 23 février 1913 à Villeneuve-sur-Lot, à «La Solitude», la propriété de ses parents baptisée ainsi parce qu’il s’agissait d’un ancien prieuré. C’est dans cette même maison qu’elle mourut de maladie, quinze années plus tard. Au cours de cette existence brève, trop brève, Sabine Sicaud eut néanmoins le temps de semer quelques poussières d’étoiles sous forme de poèmes dont le naturel, la franchise, la sensibilité nous émeuvent encore aujourd’hui. Anna de Noailles, la poétesse, fut impressionnée par le talent de cette enfant prodige rencontrée en 1924. Elle préfaça d’ailleurs son unique recueil de poèmes, paru alors que son auteure n’avait que 13 ans. Sans doute Anna de Noailles se reconnaissait-elle un peu chez la jeune fille : c’est à peine sortie de l’enfance qu’elle-même avait écrit ses premières œuvres («Un Cœur innombrable»). Anna de Noailles met en avant l’originalité de vers «incisifs et pittoresques, chargés de savoir et tressautant de ruses charmantes».  Nous sommes nombreux à connaître la maison de Giverny et son sublime jardin où Claude Monet s’installe en 1883. Elle attire tous les ans plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Par contre peu de monde sait que le même Claude Monet a vécu 7 ans à partir de 1871 à Argenteuil (Val d’Oise), une période les plus riches de sa vie d’artiste. Puisqu’il réalise sur place 259 œuvres dont 156 sur Argenteuil même. C’est dire l’importance de ce séjour pour le travail artistique du peintre qui côtoie sur place Renoir, Manet, Caillebotte, Sisley, ou encore Jongkind, faisant de la ville un véritable berceau de l’impressionnisme.

Nous sommes nombreux à connaître la maison de Giverny et son sublime jardin où Claude Monet s’installe en 1883. Elle attire tous les ans plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Par contre peu de monde sait que le même Claude Monet a vécu 7 ans à partir de 1871 à Argenteuil (Val d’Oise), une période les plus riches de sa vie d’artiste. Puisqu’il réalise sur place 259 œuvres dont 156 sur Argenteuil même. C’est dire l’importance de ce séjour pour le travail artistique du peintre qui côtoie sur place Renoir, Manet, Caillebotte, Sisley, ou encore Jongkind, faisant de la ville un véritable berceau de l’impressionnisme.  Découvrir dans un TGV « L’ivresse de la métamorphose » de Stefan Zweig, à côté d’une dame qui dévore « Cher connard » de Virginie Despentes, permet d’une certaine façon de mesurer le temps qui passe. D’autant qu’un regard de biais sur l’ouvrage de la voisine permet rapidement de détecter quelques thèmes à la mode, ceux qui font la base facile d’un succès de librairie. « L’ivresse de la métamorphose » est un roman qui mérite un arrêt aux stands. D’abord parce qu’il est posthume. Sa première parution en allemand date de 1982, quarante ans après le suicide de Zweig, ce qui nous fait quatre-vingts ans cette année. Ensuite parce qu’il n’était pas titré et que le manque a été comblé en piochant avec une belle pertinence dans la narration. En allemand cela donne « Rausch des verwandlung » mais la tonalité de la version française est plus adéquate parce que moins brutale pour nos ouïes raffinées. Et enfin, parce que Zweig n’a pas pris le temps de terminer l’histoire, laissant le soin au lecteur frustré de s’en charger.

Découvrir dans un TGV « L’ivresse de la métamorphose » de Stefan Zweig, à côté d’une dame qui dévore « Cher connard » de Virginie Despentes, permet d’une certaine façon de mesurer le temps qui passe. D’autant qu’un regard de biais sur l’ouvrage de la voisine permet rapidement de détecter quelques thèmes à la mode, ceux qui font la base facile d’un succès de librairie. « L’ivresse de la métamorphose » est un roman qui mérite un arrêt aux stands. D’abord parce qu’il est posthume. Sa première parution en allemand date de 1982, quarante ans après le suicide de Zweig, ce qui nous fait quatre-vingts ans cette année. Ensuite parce qu’il n’était pas titré et que le manque a été comblé en piochant avec une belle pertinence dans la narration. En allemand cela donne « Rausch des verwandlung » mais la tonalité de la version française est plus adéquate parce que moins brutale pour nos ouïes raffinées. Et enfin, parce que Zweig n’a pas pris le temps de terminer l’histoire, laissant le soin au lecteur frustré de s’en charger.  Dans les décennies 1960-70, l’intelligentsia de la pellicule considérait quiconque prenait plaisir aux dialogues de Michel Audiard comme un bas du front incurable, hermétique au vrai cinéma, celui visant l’Art et non la distraction du public. La cohorte des intellectuels engagés (osons le pléonasme) assimilait son travail à une entreprise d’abêtissement des masses. Le critique Jean-Louis Bory remarquait, finement, dans le Nouvel Obs : «J’ai déjà marché dans du Audiard, mais c’était du pied gauche et ça m’a porté chance». Avec le sens des nuances propre aux comités d’épuration, François Truffaut avait renchéri, dans les Cahiers du Cinéma : «Les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce que l’on peut écrire de plus bas dans le genre.» Ce d’autant que le sus-dit se vautrait dans la fange de la production commerciale (arrière la bête hideuse !), faisant de son travail une activité alimentaire. Sa raison sociale : façonnier en bons mots du cinéma franchouillard. La Revue des Deux Mondes vient de lui consacrer un numéro spécial (juillet-août 2022).

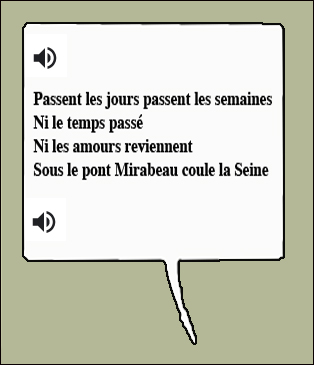

Dans les décennies 1960-70, l’intelligentsia de la pellicule considérait quiconque prenait plaisir aux dialogues de Michel Audiard comme un bas du front incurable, hermétique au vrai cinéma, celui visant l’Art et non la distraction du public. La cohorte des intellectuels engagés (osons le pléonasme) assimilait son travail à une entreprise d’abêtissement des masses. Le critique Jean-Louis Bory remarquait, finement, dans le Nouvel Obs : «J’ai déjà marché dans du Audiard, mais c’était du pied gauche et ça m’a porté chance». Avec le sens des nuances propre aux comités d’épuration, François Truffaut avait renchéri, dans les Cahiers du Cinéma : «Les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce que l’on peut écrire de plus bas dans le genre.» Ce d’autant que le sus-dit se vautrait dans la fange de la production commerciale (arrière la bête hideuse !), faisant de son travail une activité alimentaire. Sa raison sociale : façonnier en bons mots du cinéma franchouillard. La Revue des Deux Mondes vient de lui consacrer un numéro spécial (juillet-août 2022).  Soustraction faite de l’émotion qui en résulte, l’unique enregistrement sonore fait par Apollinaire en décembre 1913, déçoit un peu. Il s’agissait du « Pont Mirabeau », poème publié pour la première fois dans le premier numéro des Soirées de Paris en février 1912. Entre la litanie au sens invocatoire et la palabre d’outre-tombe, le bilan est pour le moins étrange. Et peut-être le poète aurait-il fini, s’il avait vécu plus longtemps et donc avec un peu plus d’entraînement, par rectifier le tir. C’est ce que l’on pourrait supposer en écoutant le comédien Pierre Bertin (1891-1984) qui s’exprimait à la radio en 1953 et en 51 secondes, sur le sujet de la déclamation poétique. Ce sociétaire de la Comédie Française a eu la chance de connaître Guillaume Apollinaire et de restituer sur les ondes le point de vue de celui qui avait déjà décidé à l’écrit, d’abolir la ponctuation, partant justement du principe que la seule prosodie pouvait suffire à faire le job.

Soustraction faite de l’émotion qui en résulte, l’unique enregistrement sonore fait par Apollinaire en décembre 1913, déçoit un peu. Il s’agissait du « Pont Mirabeau », poème publié pour la première fois dans le premier numéro des Soirées de Paris en février 1912. Entre la litanie au sens invocatoire et la palabre d’outre-tombe, le bilan est pour le moins étrange. Et peut-être le poète aurait-il fini, s’il avait vécu plus longtemps et donc avec un peu plus d’entraînement, par rectifier le tir. C’est ce que l’on pourrait supposer en écoutant le comédien Pierre Bertin (1891-1984) qui s’exprimait à la radio en 1953 et en 51 secondes, sur le sujet de la déclamation poétique. Ce sociétaire de la Comédie Française a eu la chance de connaître Guillaume Apollinaire et de restituer sur les ondes le point de vue de celui qui avait déjà décidé à l’écrit, d’abolir la ponctuation, partant justement du principe que la seule prosodie pouvait suffire à faire le job.  Quel bien petit village que celui de Grizac, au sud du Mont-Lozère, comme lieu de naissance du si grand pape que fut Urbain V ! Pensez donc : béatifié en 1870, il est le seul des pontifes avignonnais (sept papes et deux papes schismatiques) ayant reçu le titre de Bienheureux! Le futur pape naquit en 1309 à Grizac, hameau des Hautes-Cévennes en pays gévaudan, dans le château familial construit peu avant sa naissance par son père, le chevalier-paysan Guillaume II Grimoard. Non seulement Grizac était et demeure un hameau des plus modestes (à quelques kilomètres de Pont-de-Montvert où débuta la guerre des Camisards au XVIIIème siècle), mais curieusement, le château se situe en contrebas du village, une position inhabituelle, et il se présente plutôt comme une grosse ferme à peine fortifiée. Quand on arrive devant l’entrée, on aperçoit au premier plan une série de petits bâtiments, tel un four à pain conique, comme on en voit autour des nombreuses fermes de la région, abandonnées ou en cours de restauration. Au second plan, se dresse le vaste corps de la façade rectangulaire, trouée de minuscules ouvertures, flanqué à droite d’une tour appuyée à un autre bâtiment perpendiculaire, le tout massif et austère, en pierre de granit régional et toit de lauzes, comme toute ferme du coin qui se respecte.

Quel bien petit village que celui de Grizac, au sud du Mont-Lozère, comme lieu de naissance du si grand pape que fut Urbain V ! Pensez donc : béatifié en 1870, il est le seul des pontifes avignonnais (sept papes et deux papes schismatiques) ayant reçu le titre de Bienheureux! Le futur pape naquit en 1309 à Grizac, hameau des Hautes-Cévennes en pays gévaudan, dans le château familial construit peu avant sa naissance par son père, le chevalier-paysan Guillaume II Grimoard. Non seulement Grizac était et demeure un hameau des plus modestes (à quelques kilomètres de Pont-de-Montvert où débuta la guerre des Camisards au XVIIIème siècle), mais curieusement, le château se situe en contrebas du village, une position inhabituelle, et il se présente plutôt comme une grosse ferme à peine fortifiée. Quand on arrive devant l’entrée, on aperçoit au premier plan une série de petits bâtiments, tel un four à pain conique, comme on en voit autour des nombreuses fermes de la région, abandonnées ou en cours de restauration. Au second plan, se dresse le vaste corps de la façade rectangulaire, trouée de minuscules ouvertures, flanqué à droite d’une tour appuyée à un autre bâtiment perpendiculaire, le tout massif et austère, en pierre de granit régional et toit de lauzes, comme toute ferme du coin qui se respecte.  Chaque épisode de sécheresse vient nous rappeler la valeur de l’eau. Sauf que nous sommes de plus en nombreux à en avoir besoin. Et c’est ce qui peut venir à l’esprit du visiteur se disant un samedi du mois d’août qu’il y a toujours quelque chose à découvrir ou redécouvrir au Musée des Arts et Métiers. Car en effet, tout au bout du premier couloir du 2e étage, est reconstitué le laboratoire de Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Et la courte notice en proue ne manque pas d’interpeller eu égard à l’actualité météo. Vu que vers 1787, au moyen des deux balances de précision dont il dispose en tant que titulaire d’une charge de fermier général, il pèse sans plus de façon un peu d’hydrogène et d’oxygène. En les recomposant dans le même ballon grâce une étincelle, il obtient quelques gouttes d’eau. C’est d’ailleurs lui qui a baptisé les deux gaz et comme nous savons aujourd’hui liquéfier l’air (grâce à Georges Claude en 1902), il est possible de se dire que l’on trouvera toujours une solution si l’on continue de tout gâcher.

Chaque épisode de sécheresse vient nous rappeler la valeur de l’eau. Sauf que nous sommes de plus en nombreux à en avoir besoin. Et c’est ce qui peut venir à l’esprit du visiteur se disant un samedi du mois d’août qu’il y a toujours quelque chose à découvrir ou redécouvrir au Musée des Arts et Métiers. Car en effet, tout au bout du premier couloir du 2e étage, est reconstitué le laboratoire de Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Et la courte notice en proue ne manque pas d’interpeller eu égard à l’actualité météo. Vu que vers 1787, au moyen des deux balances de précision dont il dispose en tant que titulaire d’une charge de fermier général, il pèse sans plus de façon un peu d’hydrogène et d’oxygène. En les recomposant dans le même ballon grâce une étincelle, il obtient quelques gouttes d’eau. C’est d’ailleurs lui qui a baptisé les deux gaz et comme nous savons aujourd’hui liquéfier l’air (grâce à Georges Claude en 1902), il est possible de se dire que l’on trouvera toujours une solution si l’on continue de tout gâcher.  Soit un yaourt. Il y a beau temps que la yaourtière a disparu des listes de mariage, déserté les cadeaux de Fête des mères. La ménagère a abandonné la fabrication de la chose aux sociétés laitières. Le décret n°63-695 du 10 juillet 1963 dispose : « La dénomination yaourt ou yoghourt est réservée au lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactico bulgaricus et streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit mis en vente ». Il sera postérieurement précisé qu’un pot doit contenir au moins dix millions de bactéries par gramme. Par conséquent, le skyr, présenté comme un «yaourt islandais», à base de lait pasteurisé et de ferments lactiques constitue un abus de langage. Un usage constant consacre l’appellation yaourt à la recette de base, le terme yoghourt désignant, lui, la spécialité dite «à la grecque», enrichie en crème, donc plus grasse.

Soit un yaourt. Il y a beau temps que la yaourtière a disparu des listes de mariage, déserté les cadeaux de Fête des mères. La ménagère a abandonné la fabrication de la chose aux sociétés laitières. Le décret n°63-695 du 10 juillet 1963 dispose : « La dénomination yaourt ou yoghourt est réservée au lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactico bulgaricus et streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit mis en vente ». Il sera postérieurement précisé qu’un pot doit contenir au moins dix millions de bactéries par gramme. Par conséquent, le skyr, présenté comme un «yaourt islandais», à base de lait pasteurisé et de ferments lactiques constitue un abus de langage. Un usage constant consacre l’appellation yaourt à la recette de base, le terme yoghourt désignant, lui, la spécialité dite «à la grecque», enrichie en crème, donc plus grasse.