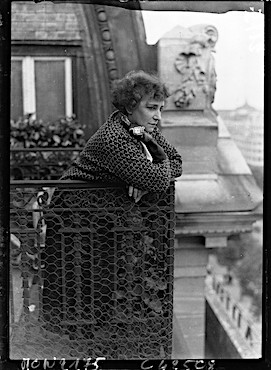

Selon le bon sens populaire, un homme libre manifeste cette qualité par l’expression de sa pensée. Archétype de l’homme libre, dans notre tradition philosophique: Voltaire. La femme libre, elle, se caractérise par une activité amoureuse intense et multiforme. Exemples: George Sand, Sarah Bernhardt. Ainsi, dans l’espèce humaine, le siège de la liberté semble faire l’objet d’une différenciation déterminée par le genre. Aux uns, elle vise les neurones, aux unes, l’activité hormonale. Ce qui, soit dit en passant, fait peu de cas des nombreuses femmes s’étant illustrées par leur indépendance d’esprit, d’Émilie du Châtelet à Élisabeth Badinter. Colette était-elle une femme libre ? Assurément oui, au vu de son dossier. Gabrielle Colette est née le 28 janvier 1873, de Jules Colette, ancien militaire, et d’Adèle Sidonie Landoy, son épouse. Adolescente, elle se jette au cou d’Henry Gauthier-Willard, dit Willy, vieux polisson expert en fantaisies lascives. Sous sa férule, elle rédige la série des Claudine. Continuer la lecture

Selon le bon sens populaire, un homme libre manifeste cette qualité par l’expression de sa pensée. Archétype de l’homme libre, dans notre tradition philosophique: Voltaire. La femme libre, elle, se caractérise par une activité amoureuse intense et multiforme. Exemples: George Sand, Sarah Bernhardt. Ainsi, dans l’espèce humaine, le siège de la liberté semble faire l’objet d’une différenciation déterminée par le genre. Aux uns, elle vise les neurones, aux unes, l’activité hormonale. Ce qui, soit dit en passant, fait peu de cas des nombreuses femmes s’étant illustrées par leur indépendance d’esprit, d’Émilie du Châtelet à Élisabeth Badinter. Colette était-elle une femme libre ? Assurément oui, au vu de son dossier. Gabrielle Colette est née le 28 janvier 1873, de Jules Colette, ancien militaire, et d’Adèle Sidonie Landoy, son épouse. Adolescente, elle se jette au cou d’Henry Gauthier-Willard, dit Willy, vieux polisson expert en fantaisies lascives. Sous sa férule, elle rédige la série des Claudine. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

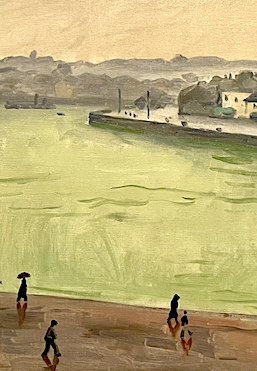

Pour ce qui était de la lumière et du traitement de la lumière, Albert Marquet était on peut le dire (avec quelques pairs) une sorte de savant, soit bien davantage qu’un spécialiste. Quand il a peint une vue de Dieppe dont on voit ci-contre un détail, il y a ce vert de l’eau qui s’oppose aux couleurs orangées du ciel, avec le gris des habitations comme révélateur. Il l’a peinte en surplomb comme à peu près toutes ses œuvres paysagères. Sa femme Marcelle (dont il a exécuté un jour un portrait valant au moins trois Jocondes) disait de lui en 1955 qu’une partie de son travail consistait à « supprimer certains détails », à simplifier: « il ne gardait que quelques lignes, et l’on s’apercevait après-coup, qu’il avait su choisir celles qui suffisaient à exprimer à la fois son objet et sa propre émotion. » Albert Marquet (1875-1947) fait actuellement l’objet d’une exposition au Musée d’art moderne André Malraux au Havre (MuMa), notamment -et c’est logique- pour les peintures qu’il réalisa en Normandie au début du 20e siècle. On compte aussi une belle vue de Paris sous la neige, dès l’entrée, mais c’est juste pour nous souffler au passage qu’il s’agit d’un don récent. Le MuMa a bien raison de s’en vanter, ce n’est pas tous les jours que l’on fait entrer un Marquet dans ses collections permanentes.

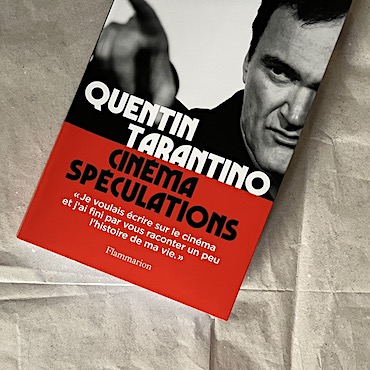

Pour ce qui était de la lumière et du traitement de la lumière, Albert Marquet était on peut le dire (avec quelques pairs) une sorte de savant, soit bien davantage qu’un spécialiste. Quand il a peint une vue de Dieppe dont on voit ci-contre un détail, il y a ce vert de l’eau qui s’oppose aux couleurs orangées du ciel, avec le gris des habitations comme révélateur. Il l’a peinte en surplomb comme à peu près toutes ses œuvres paysagères. Sa femme Marcelle (dont il a exécuté un jour un portrait valant au moins trois Jocondes) disait de lui en 1955 qu’une partie de son travail consistait à « supprimer certains détails », à simplifier: « il ne gardait que quelques lignes, et l’on s’apercevait après-coup, qu’il avait su choisir celles qui suffisaient à exprimer à la fois son objet et sa propre émotion. » Albert Marquet (1875-1947) fait actuellement l’objet d’une exposition au Musée d’art moderne André Malraux au Havre (MuMa), notamment -et c’est logique- pour les peintures qu’il réalisa en Normandie au début du 20e siècle. On compte aussi une belle vue de Paris sous la neige, dès l’entrée, mais c’est juste pour nous souffler au passage qu’il s’agit d’un don récent. Le MuMa a bien raison de s’en vanter, ce n’est pas tous les jours que l’on fait entrer un Marquet dans ses collections permanentes.  Steve McQueen ne lisait pas les scénarios. Il ne lisait que des magazines automobiles. « Il pouvait vous parler de la cylindrée d’un moteur, du démontage d’un carburateur de moto ou discuter armes jusque vous n’en puissiez plus », mais, pour ce qui était de la lecture d’un scénario, c’était sa femme Niele McQueen qui s’en chargeait. Cet aspect de l’icône du cinéma américain est mentionné dans le livre que vient de sortir Quentin Tarantino (« Pulp Fiction », « Kill Bill » etc.) sur le cinéma. Le réalisateur explique d’emblée pourquoi « Bullit » tourné par Peter Yates et sorti en 1968, est selon lui un monument du cinéma américain. Et comment McQueen « est » le lieutenant de police Bullit, dont le nom donne le titre au film. Comment il a hésité à incarner un flic alors qu’il était dans le privé, en pleine période flower power, en pleine mouvance hippie jusqu’à porter des colliers de perles. Alors que son Bullit est d’une sobriété extraordinaire, imprimant tout le film aux côtés de personnages comme le « détestable » Robert Vaughn interprétant le sénateur Walter Chalmers. Ce film est une réussite sous tension permanente, notamment appuyée par l’impeccable bande-son signée Lalo Schifrin . Mais ce qui compte ici, ce qui réactualise en quelque sorte « Bullit », c’est l’analyse admirative de Tarantino.

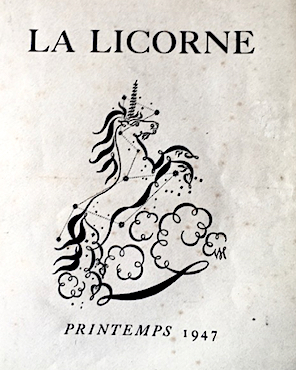

Steve McQueen ne lisait pas les scénarios. Il ne lisait que des magazines automobiles. « Il pouvait vous parler de la cylindrée d’un moteur, du démontage d’un carburateur de moto ou discuter armes jusque vous n’en puissiez plus », mais, pour ce qui était de la lecture d’un scénario, c’était sa femme Niele McQueen qui s’en chargeait. Cet aspect de l’icône du cinéma américain est mentionné dans le livre que vient de sortir Quentin Tarantino (« Pulp Fiction », « Kill Bill » etc.) sur le cinéma. Le réalisateur explique d’emblée pourquoi « Bullit » tourné par Peter Yates et sorti en 1968, est selon lui un monument du cinéma américain. Et comment McQueen « est » le lieutenant de police Bullit, dont le nom donne le titre au film. Comment il a hésité à incarner un flic alors qu’il était dans le privé, en pleine période flower power, en pleine mouvance hippie jusqu’à porter des colliers de perles. Alors que son Bullit est d’une sobriété extraordinaire, imprimant tout le film aux côtés de personnages comme le « détestable » Robert Vaughn interprétant le sénateur Walter Chalmers. Ce film est une réussite sous tension permanente, notamment appuyée par l’impeccable bande-son signée Lalo Schifrin . Mais ce qui compte ici, ce qui réactualise en quelque sorte « Bullit », c’est l’analyse admirative de Tarantino.  Découvrir ce texte sous la plume d’Emil Cioran est forcément déroutant pour qui fréquente un tant soit peu le philosophe roumain dont on connait le goût pour le nihilisme (un critique le qualifiait «d’idolâtre du doute»). Il s’y révèle cette fois un amoureux éperdu, avec tout ce que cela comporte de véhémence et de passion. Sous le titre «Elle n’était pas d’ici…» Cioran évoque, sans la nommer, une figure féminine qu’il n’a cependant rencontrée que deux fois. «L’extraordinaire ne se mesure pas en termes de temps. Je fus conquis d’emblée par son air d’absence et de dépaysement, ses chuchotements, ses gestes mal assurés, ses regards qui n’adhéraient ni aux êtres ni aux choses, son allure de spectre admirable.» Le philosophe avoue sans détours qu’à l’instant même où il la vit, il devint «amoureux de sa timidité, une timidité unique, inoubliable qui lui prêtait l’apparence d’une vestale épuisée au service d’un dieu clandestin ou alors d’une mystique ravagée par la nostalgie ou l’abus de l’extase». Il n’en faut pas plus pour que s’impose l’idée du coup de foudre, ou d’une révélation quasiment baudelairienne ( «Un éclair… puis la nuit ! –Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître ! ».) Ce texte de Cioran, repris sans autre précision dans «Exercices d’admiration» (Gallimard) fut d’abord publié dans une revue littéraire franco-uruguayenne créée peu avant les années 1950 et animée par la poétesse, traductrice et mécène Susana Soca.

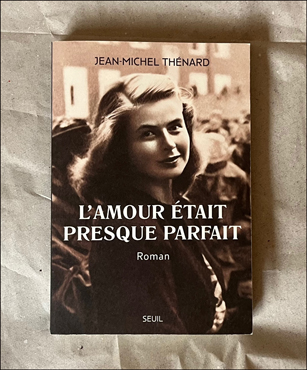

Découvrir ce texte sous la plume d’Emil Cioran est forcément déroutant pour qui fréquente un tant soit peu le philosophe roumain dont on connait le goût pour le nihilisme (un critique le qualifiait «d’idolâtre du doute»). Il s’y révèle cette fois un amoureux éperdu, avec tout ce que cela comporte de véhémence et de passion. Sous le titre «Elle n’était pas d’ici…» Cioran évoque, sans la nommer, une figure féminine qu’il n’a cependant rencontrée que deux fois. «L’extraordinaire ne se mesure pas en termes de temps. Je fus conquis d’emblée par son air d’absence et de dépaysement, ses chuchotements, ses gestes mal assurés, ses regards qui n’adhéraient ni aux êtres ni aux choses, son allure de spectre admirable.» Le philosophe avoue sans détours qu’à l’instant même où il la vit, il devint «amoureux de sa timidité, une timidité unique, inoubliable qui lui prêtait l’apparence d’une vestale épuisée au service d’un dieu clandestin ou alors d’une mystique ravagée par la nostalgie ou l’abus de l’extase». Il n’en faut pas plus pour que s’impose l’idée du coup de foudre, ou d’une révélation quasiment baudelairienne ( «Un éclair… puis la nuit ! –Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître ! ».) Ce texte de Cioran, repris sans autre précision dans «Exercices d’admiration» (Gallimard) fut d’abord publié dans une revue littéraire franco-uruguayenne créée peu avant les années 1950 et animée par la poétesse, traductrice et mécène Susana Soca.  Fidèle à sa légende de très mauvais conducteur, Robert Capa ne trouva rien de mieux, un jour, que d’emboutir Jean-Paul Sartre qui traversait la rue de Rennes. Un photographe de renom au volant d’une Jeep dans le Paris d’après-guerre, avait donc coupé la trajectoire d’un philosophe notoire. La scène eut pour témoin Ingrid Bergman, passagère de la Jeep. L’étoile du cinéma avouait d’ailleurs qu’elle tremblait dès que Capa prenait le volant. Sartre pria le couple d’aller prendre un pot au Flore, café de l’élite s’il en fut, où il les présenta à l’écrivain Simone de Beauvoir sa compagne. C’est tout à fait le genre d’anecdote qui mérite d’être rapportée pour nous distraire, nous les gens ordinaires. Et c’est Jean-Michel Thénard qui s’en est chargé en publiant au éditions du Seuil, l’histoire d’amour entre Bergman et Capa. Le titre est perfectible (comme son nom l’indique) mais c’est toujours compliqué de titrer une histoire d’amour. On ne peut pas se contenter de marquer 13° comme s’il s’agissait d’une bouteille de vin.

Fidèle à sa légende de très mauvais conducteur, Robert Capa ne trouva rien de mieux, un jour, que d’emboutir Jean-Paul Sartre qui traversait la rue de Rennes. Un photographe de renom au volant d’une Jeep dans le Paris d’après-guerre, avait donc coupé la trajectoire d’un philosophe notoire. La scène eut pour témoin Ingrid Bergman, passagère de la Jeep. L’étoile du cinéma avouait d’ailleurs qu’elle tremblait dès que Capa prenait le volant. Sartre pria le couple d’aller prendre un pot au Flore, café de l’élite s’il en fut, où il les présenta à l’écrivain Simone de Beauvoir sa compagne. C’est tout à fait le genre d’anecdote qui mérite d’être rapportée pour nous distraire, nous les gens ordinaires. Et c’est Jean-Michel Thénard qui s’en est chargé en publiant au éditions du Seuil, l’histoire d’amour entre Bergman et Capa. Le titre est perfectible (comme son nom l’indique) mais c’est toujours compliqué de titrer une histoire d’amour. On ne peut pas se contenter de marquer 13° comme s’il s’agissait d’une bouteille de vin.  Placé dans le dictionnaire entre porte-parapluie et porte-plume, le porte-parole se range, par nature, dans la catégorie des ustensiles. Son usage, en notre monde particulièrement sensible à l’information, consiste à séduire les médias, et, au travers d’eux, à toucher l’opinion. Porte-parole s’écrit au singulier, même s’il peut pratiquer le double langage. De la nature de ses commettants dépendra la tonalité de son expression verbale. Ainsi, le porte-parole du comité de grève s’exprimera en langue de granit, et son vis-à-vis représentant le patronat lui opposera la langue de béton. Du moins jusqu’à la fin du conflit, avant que chacun reprenne son usuelle langue de caoutchouc. Le porte-parole des nos seigneurs les évêques parle la langue de buis (béni), celui du Front d’Action prolétarienne la langue de plomb, leur homologue mandaté par les écologistes la langue de bois vert. Toutefois, n’exposant jamais un point de vue personnel, le porte-parole proscrira la langue de vipère, la langue de guimauve comme la langue de pute.

Placé dans le dictionnaire entre porte-parapluie et porte-plume, le porte-parole se range, par nature, dans la catégorie des ustensiles. Son usage, en notre monde particulièrement sensible à l’information, consiste à séduire les médias, et, au travers d’eux, à toucher l’opinion. Porte-parole s’écrit au singulier, même s’il peut pratiquer le double langage. De la nature de ses commettants dépendra la tonalité de son expression verbale. Ainsi, le porte-parole du comité de grève s’exprimera en langue de granit, et son vis-à-vis représentant le patronat lui opposera la langue de béton. Du moins jusqu’à la fin du conflit, avant que chacun reprenne son usuelle langue de caoutchouc. Le porte-parole des nos seigneurs les évêques parle la langue de buis (béni), celui du Front d’Action prolétarienne la langue de plomb, leur homologue mandaté par les écologistes la langue de bois vert. Toutefois, n’exposant jamais un point de vue personnel, le porte-parole proscrira la langue de vipère, la langue de guimauve comme la langue de pute.  On se souvient de Marthe, le personnage principal du roman de Radiguet “Le Diable au corps” (1923). Son mari parti au front, celle-ci, comme nombre de femmes de la petite bourgeoisie, rejoint le corps des infirmières bénévoles dans un hôpital improvisé au sein d’une école où elle rencontre le jeune François. On se souvient également de la princesse de Bormes dans “Thomas l’Imposteur” (1923) de Cocteau qui se fait ambulancière et héberge les soldats blessés dans son hôtel particulier reconverti en hôpital. La littérature et le cinéma regorgent de ces exemples de femmes, contraintes par les circonstances à revêtir la tenue d’infirmière sans y avoir été préparées. “Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre”, l’exposition en cours au Musée de la Grande Guerre de Meaux, s’intéresse à ces figures dans toute leur diversité : bénévoles ou salariées, religieuses ou laïques, qualifiées ou formées sur le terrain à la va-vite… Un hommage bien mérité pour ces héroïnes de l’ombre.

On se souvient de Marthe, le personnage principal du roman de Radiguet “Le Diable au corps” (1923). Son mari parti au front, celle-ci, comme nombre de femmes de la petite bourgeoisie, rejoint le corps des infirmières bénévoles dans un hôpital improvisé au sein d’une école où elle rencontre le jeune François. On se souvient également de la princesse de Bormes dans “Thomas l’Imposteur” (1923) de Cocteau qui se fait ambulancière et héberge les soldats blessés dans son hôtel particulier reconverti en hôpital. La littérature et le cinéma regorgent de ces exemples de femmes, contraintes par les circonstances à revêtir la tenue d’infirmière sans y avoir été préparées. “Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre”, l’exposition en cours au Musée de la Grande Guerre de Meaux, s’intéresse à ces figures dans toute leur diversité : bénévoles ou salariées, religieuses ou laïques, qualifiées ou formées sur le terrain à la va-vite… Un hommage bien mérité pour ces héroïnes de l’ombre.  Il y a au moins deux portraits de Berthe Morisot qui ne manqueront pas de frapper les visiteurs du musée d’Orsay. Sur l’un, Édouard Manet (1832-1883) a saisi une artiste dans toute la fraîcheur de son âge en 1872. Ce n’est rien de dire qu’il en a figé toute la beauté. Encore que « figé » soit un terme impropre car le mouvement du visage est sous-jacent. Il est réconfortant de noter que notre cerveau est encore capable de ressentir cette vitalité alors qu’une intelligence artificielle serait à même de sortir le personnage de la toile et de l’inclure en trois dimensions parmi les très nombreux amateurs de Manet et Degas qui se pressaient la semaine dernière au sein de l’exposition qui leur est consacrée. Pas d’inquiétude de ce point de vue-là, les impressionnistes font toujours le plein au détriment malheureusement du confort visuel. On se croirait dans le métro. Sur le deuxième portrait de Berthe Morisot (1841-1895), celui qui s’oppose au premier, Manet semble avoir transformé son modèle en dame fripée alors qu’en 1874 elle n’avait que 33 ans. Ce n’était peut-être pas le bon jour, mais le résultat fait mal tant sa réalité désappointe.

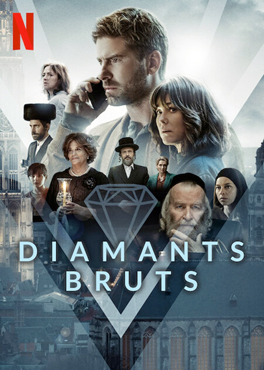

Il y a au moins deux portraits de Berthe Morisot qui ne manqueront pas de frapper les visiteurs du musée d’Orsay. Sur l’un, Édouard Manet (1832-1883) a saisi une artiste dans toute la fraîcheur de son âge en 1872. Ce n’est rien de dire qu’il en a figé toute la beauté. Encore que « figé » soit un terme impropre car le mouvement du visage est sous-jacent. Il est réconfortant de noter que notre cerveau est encore capable de ressentir cette vitalité alors qu’une intelligence artificielle serait à même de sortir le personnage de la toile et de l’inclure en trois dimensions parmi les très nombreux amateurs de Manet et Degas qui se pressaient la semaine dernière au sein de l’exposition qui leur est consacrée. Pas d’inquiétude de ce point de vue-là, les impressionnistes font toujours le plein au détriment malheureusement du confort visuel. On se croirait dans le métro. Sur le deuxième portrait de Berthe Morisot (1841-1895), celui qui s’oppose au premier, Manet semble avoir transformé son modèle en dame fripée alors qu’en 1874 elle n’avait que 33 ans. Ce n’était peut-être pas le bon jour, mais le résultat fait mal tant sa réalité désappointe.  La nouvelle série sur Netflix «Diamants bruts» («Rough Diamonds») se situe dans le milieu des diamantaires à Anvers, au sein de la communauté juive hassidique. Si l’on sait que le hassidisme représente un courant mystique du judaïsme fondé au 18e siècle en Pologne et que des juifs d’Europe de l’Est sont arrivés massivement à Anvers au lendemain de la Shoah, cette histoire demeure entourée de mystère. On ne s’étonnera pas de savoir que des transfuges de la célèbre série israélienne «Fauda», Rotem Shamir et Yuval Yefet, sont à l’origine de la série anversoise, et bien heureusement, le contexte ne se prête pas à la même politisation ni à la même violence. Les auteurs israéliens nous content les heurts et malheurs des Wolfson, illustre famille ultraorthodoxe de diamantaires, luttant pour préserver leur statut «dans l’honneur» alors que les dangers s’accumulent, à l’intérieur du clan comme à l’extérieur.

La nouvelle série sur Netflix «Diamants bruts» («Rough Diamonds») se situe dans le milieu des diamantaires à Anvers, au sein de la communauté juive hassidique. Si l’on sait que le hassidisme représente un courant mystique du judaïsme fondé au 18e siècle en Pologne et que des juifs d’Europe de l’Est sont arrivés massivement à Anvers au lendemain de la Shoah, cette histoire demeure entourée de mystère. On ne s’étonnera pas de savoir que des transfuges de la célèbre série israélienne «Fauda», Rotem Shamir et Yuval Yefet, sont à l’origine de la série anversoise, et bien heureusement, le contexte ne se prête pas à la même politisation ni à la même violence. Les auteurs israéliens nous content les heurts et malheurs des Wolfson, illustre famille ultraorthodoxe de diamantaires, luttant pour préserver leur statut «dans l’honneur» alors que les dangers s’accumulent, à l’intérieur du clan comme à l’extérieur.  Même s’il n’est qu’attribué à Antonio Canaletto (c’est à dire qu’il subsiste un doute) il est toujours bon pour un musée d’en afficher un. Et pour le visiteur de passage, cette vue (vedute) du Rialto à Venise (détail) aimante irrésistiblement le regard. À l’examiner attentivement, cette toile ressemble bien à du Canaletto (1697-1768) c’est tout ce que l’on peut rajouter, hormis bien sûr qu’elle est belle dans son ensemble et jusque dans chaque micro-scène qu’elle contient, comme souvent chez l’artiste italien. Elle se trouve au musée des Beaux-Arts de Nîmes (Gard). C’est de loin le moins visité de la ville en comparaison de la fréquentation du musée de la Romanité aux allures de hub aéroportuaire et du non moins tendance Carré d’Art voué à l’art contemporain. Comme ce dernier fête ses trente ans, un lien de circonstance s’est tissé entre les trois musées. Et c’est même une sorte de mise en abyme, à tout le moins une chambre d’échos, puisque la Maison Carrée, ancien temple romain, non seulement se mire dans les vitres du Carré d’Art juste en face, mais c’est aussi ce vestige qui, après moult usages, abrita en 1821 la première collection du musée des Beaux-Arts. Avant qu’elle ne soit transférée dans l’édifice actuel non loin de la gare. Cette Maison Carrée totalisant environ 1900 ans, il faudra sans doute attendre le chiffre rond des deux mille pour organiser la bamboula de son deuxième millénaire.

Même s’il n’est qu’attribué à Antonio Canaletto (c’est à dire qu’il subsiste un doute) il est toujours bon pour un musée d’en afficher un. Et pour le visiteur de passage, cette vue (vedute) du Rialto à Venise (détail) aimante irrésistiblement le regard. À l’examiner attentivement, cette toile ressemble bien à du Canaletto (1697-1768) c’est tout ce que l’on peut rajouter, hormis bien sûr qu’elle est belle dans son ensemble et jusque dans chaque micro-scène qu’elle contient, comme souvent chez l’artiste italien. Elle se trouve au musée des Beaux-Arts de Nîmes (Gard). C’est de loin le moins visité de la ville en comparaison de la fréquentation du musée de la Romanité aux allures de hub aéroportuaire et du non moins tendance Carré d’Art voué à l’art contemporain. Comme ce dernier fête ses trente ans, un lien de circonstance s’est tissé entre les trois musées. Et c’est même une sorte de mise en abyme, à tout le moins une chambre d’échos, puisque la Maison Carrée, ancien temple romain, non seulement se mire dans les vitres du Carré d’Art juste en face, mais c’est aussi ce vestige qui, après moult usages, abrita en 1821 la première collection du musée des Beaux-Arts. Avant qu’elle ne soit transférée dans l’édifice actuel non loin de la gare. Cette Maison Carrée totalisant environ 1900 ans, il faudra sans doute attendre le chiffre rond des deux mille pour organiser la bamboula de son deuxième millénaire.