Les collectionneurs de timbres ont cet insigne avantage sur les amateurs de bronzes: ils peuvent ramener leurs acquisitions dans leur poche ou leur mallette. Henri Cernuschi (1821-1896) quant à lui, appartenait aux chercheurs de bronze et plus exactement aux objets d’arts faits de cet alliage de cuivre et d’étain. Issu d’une famille juive milanaise, cet exilé politique puis Français naturalisé en 1871, fit un jour un voyage extraordinaire en Asie et ramena de quoi constituer une collection, actuellement visible au musée Cernuschi, dans le cadre d’une exposition temporaire. Il était parti avec le critique d’art Théodore Duret (1838-1927) et les deux revinrent avec un butin tout à la fois étonnant et autrement plus pondéral qu’un album de timbres. Ami des impressionnistes, Théodore Duret avait écrit à ce propos à son ami Édouard Manet (1832-1883), depuis Pondichéry: « Cernuschi rapporte du Japon et de la Chine une collection de bronzes telle qu’on n’a jamais rien vu de pareil nulle part. Il y a des pièces qui vous renverseront, je vous dis que cela! » Comme cet assez exceptionnel brûle-parfum du 18e siècle (ci-dessus) de la dynastie Qing (1644-1912) couvert d’émaux cloisonnés sur cuivre. Continuer la lecture

Les collectionneurs de timbres ont cet insigne avantage sur les amateurs de bronzes: ils peuvent ramener leurs acquisitions dans leur poche ou leur mallette. Henri Cernuschi (1821-1896) quant à lui, appartenait aux chercheurs de bronze et plus exactement aux objets d’arts faits de cet alliage de cuivre et d’étain. Issu d’une famille juive milanaise, cet exilé politique puis Français naturalisé en 1871, fit un jour un voyage extraordinaire en Asie et ramena de quoi constituer une collection, actuellement visible au musée Cernuschi, dans le cadre d’une exposition temporaire. Il était parti avec le critique d’art Théodore Duret (1838-1927) et les deux revinrent avec un butin tout à la fois étonnant et autrement plus pondéral qu’un album de timbres. Ami des impressionnistes, Théodore Duret avait écrit à ce propos à son ami Édouard Manet (1832-1883), depuis Pondichéry: « Cernuschi rapporte du Japon et de la Chine une collection de bronzes telle qu’on n’a jamais rien vu de pareil nulle part. Il y a des pièces qui vous renverseront, je vous dis que cela! » Comme cet assez exceptionnel brûle-parfum du 18e siècle (ci-dessus) de la dynastie Qing (1644-1912) couvert d’émaux cloisonnés sur cuivre. Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

Après avoir démontré subtilement que Conan Doyle, Agatha Christie, Shakespeare ou Sophocle se sont trompés de coupable dans certaines de leurs œuvres, Pierre Bayard s’attaque cette fois au maître du grand écran Alfred Hitchcock, dit «Hitch» pour les intimes. Il faut dire que ce professeur de littérature doublé d’un psychanalyste, publié aux éditions de Minuit, possède un flair policier exceptionnel lui permettant de passer cette fois de la littérature au cinéma. Dans son dernier opus «Hitchcock s’est trompé», « Fenêtre sur cour-Contre-enquête », il prétend même qu’au fond, les films se prêtent particulièrement bien à des contre-enquêtes, car les plans cinématographiques laissent une plus grande marge d’interprétation que l’écriture d’un livre. Ce qu’il nous prouve avec son habituel brio, mêlant analyse méticuleuse, paradoxes psychologiques en tout genre, sens du timing et humour, beaucoup d’humour. Ainsi met-il en exergue de son dernier ouvrage une réplique du film «Le crime était presque parfait», autre chef d’œuvre hitchcockien : «On critique la nullité de la police, mais que Dieu nous protège des brillants détectives amateurs !»

Après avoir démontré subtilement que Conan Doyle, Agatha Christie, Shakespeare ou Sophocle se sont trompés de coupable dans certaines de leurs œuvres, Pierre Bayard s’attaque cette fois au maître du grand écran Alfred Hitchcock, dit «Hitch» pour les intimes. Il faut dire que ce professeur de littérature doublé d’un psychanalyste, publié aux éditions de Minuit, possède un flair policier exceptionnel lui permettant de passer cette fois de la littérature au cinéma. Dans son dernier opus «Hitchcock s’est trompé», « Fenêtre sur cour-Contre-enquête », il prétend même qu’au fond, les films se prêtent particulièrement bien à des contre-enquêtes, car les plans cinématographiques laissent une plus grande marge d’interprétation que l’écriture d’un livre. Ce qu’il nous prouve avec son habituel brio, mêlant analyse méticuleuse, paradoxes psychologiques en tout genre, sens du timing et humour, beaucoup d’humour. Ainsi met-il en exergue de son dernier ouvrage une réplique du film «Le crime était presque parfait», autre chef d’œuvre hitchcockien : «On critique la nullité de la police, mais que Dieu nous protège des brillants détectives amateurs !»  Afin de présenter ses vœux, le Commandant Suave, autrement appelé Kaoru dans sa version originale, se rendait à la résidence de Tama-kazura. Profitant qu’il était installé devant la porte, des dames de compagnie cherchaient à lui faire perdre son sérieux. C’était le printemps et sur la branche d’un prunier, une fauvette illustrait la scène de son chant. Ce personnage suave avait un rival, le Prince parfumé, soit Niyou Miya en japonais. Rivaux car tous deux cherchaient l’amour. Ils étaient les protagonistes d’un roman écrit par une femme voici plus de mille ans et dont le Musée Guimet a fait le thème central de son exposition actuelle. Le « Dit du Genji » nous est vendu comme le premier roman psychologique de l’Histoire, c’est possible, mais l’argument n’était pas nécessaire car la magie de ce qui est montré, opère sans peine. On ne peut que recommander aux visiteurs de faire l’acquisition du beau catalogue tant il éclaire cette époque et cette culture, un peu lointaines tout de même, détaillant les raffinements de la cour impériale à l’époque de Heian (794-1185) via l’épopée amoureuse du prince Hikaru Genji. La plupart des interventions écrites y sont confondantes d’érudition, du moins est-ce l’impression qu’il laisse et laissera probablement aux profanes.

Afin de présenter ses vœux, le Commandant Suave, autrement appelé Kaoru dans sa version originale, se rendait à la résidence de Tama-kazura. Profitant qu’il était installé devant la porte, des dames de compagnie cherchaient à lui faire perdre son sérieux. C’était le printemps et sur la branche d’un prunier, une fauvette illustrait la scène de son chant. Ce personnage suave avait un rival, le Prince parfumé, soit Niyou Miya en japonais. Rivaux car tous deux cherchaient l’amour. Ils étaient les protagonistes d’un roman écrit par une femme voici plus de mille ans et dont le Musée Guimet a fait le thème central de son exposition actuelle. Le « Dit du Genji » nous est vendu comme le premier roman psychologique de l’Histoire, c’est possible, mais l’argument n’était pas nécessaire car la magie de ce qui est montré, opère sans peine. On ne peut que recommander aux visiteurs de faire l’acquisition du beau catalogue tant il éclaire cette époque et cette culture, un peu lointaines tout de même, détaillant les raffinements de la cour impériale à l’époque de Heian (794-1185) via l’épopée amoureuse du prince Hikaru Genji. La plupart des interventions écrites y sont confondantes d’érudition, du moins est-ce l’impression qu’il laisse et laissera probablement aux profanes.  Dans “Portraits-Souvenir” (1935), évoquant son enfance, Jean Cocteau (1889-1963) chante “la grande odeur merveilleuse” du cirque, indissociable de ses jeunes années. “Certes, on la savait faite de crottin de cheval, de tapis-brosse, d’écuries, de sueurs bien portantes, mais elle contenait, en outre, quelque chose d’indescriptible, un mélange qui échappe à l’analyse, mélange d’attente et d’allégresse qui vous saisissait à la gorge, que l’habitude levait en quelque sorte sur le spectacle et qui tenait lieu de rideau. Et la richesse profonde du fumier d’enfance, poursuit-il, m’aide à comprendre que cette odeur de cirque est un fumier léger qui vole, une poudre de fumier dorée qui monte sous le dôme (…), irise les globes de lumière, met une gloire autour du travail des acrobates, et retombe, aidant puissamment les clowns multicolores à fleurir.” Cette belle odeur de cirque à l’ancienne se retrouve aujourd’hui encore sous le chapiteau de la famille Gruss. Ici pas de clowns, pas de Foottit et Chocolat, mais des numéros spectaculaires autour de l’art équestre et de la haute-voltige. Sur la piste ronde, chevaux, écuyers, acrobates et jongleurs réalisent des prodiges pour émerveiller petits et grands. Et, en ces temps troublés, quel meilleur moyen de préserver chez les enfants la magie de Noël et d’oublier, pour quelques heures, les horreurs du monde que de céder aux joies du cirque ?

Dans “Portraits-Souvenir” (1935), évoquant son enfance, Jean Cocteau (1889-1963) chante “la grande odeur merveilleuse” du cirque, indissociable de ses jeunes années. “Certes, on la savait faite de crottin de cheval, de tapis-brosse, d’écuries, de sueurs bien portantes, mais elle contenait, en outre, quelque chose d’indescriptible, un mélange qui échappe à l’analyse, mélange d’attente et d’allégresse qui vous saisissait à la gorge, que l’habitude levait en quelque sorte sur le spectacle et qui tenait lieu de rideau. Et la richesse profonde du fumier d’enfance, poursuit-il, m’aide à comprendre que cette odeur de cirque est un fumier léger qui vole, une poudre de fumier dorée qui monte sous le dôme (…), irise les globes de lumière, met une gloire autour du travail des acrobates, et retombe, aidant puissamment les clowns multicolores à fleurir.” Cette belle odeur de cirque à l’ancienne se retrouve aujourd’hui encore sous le chapiteau de la famille Gruss. Ici pas de clowns, pas de Foottit et Chocolat, mais des numéros spectaculaires autour de l’art équestre et de la haute-voltige. Sur la piste ronde, chevaux, écuyers, acrobates et jongleurs réalisent des prodiges pour émerveiller petits et grands. Et, en ces temps troublés, quel meilleur moyen de préserver chez les enfants la magie de Noël et d’oublier, pour quelques heures, les horreurs du monde que de céder aux joies du cirque ?  D’une certaine façon, Louis Aragon a tenté de se suicider deux fois. D’une part en réel à Venise mais l’opération fit long feu, d’autre part en publiant un recueil poétique, modèle extrême d’auto-démolition, chez Gallimard en 1929. Il y a cinquante ans précisément, en 1973, l’homme quelque peu âgé qu’il était devenu avait écrit une sorte de post-scriptum à son œuvre. Concernant « La grande gaîté », le fameux recueil joliment maquetté en rouge et noir, c’était plutôt une forme d’addendum qu’il inséra sous le titre « Tout ne finit pas par des chansons ». Mais le livre que l’on trouve facilement en rayon chez Gallimard est encadré dès le début par une longue préface de Marie-Thérèse Eychart qui apporte ainsi une mise en contexte historique indispensable. Et donc à la fin par l’auteur lui-même, lequel donne en quelque sorte sa version des faits. Il s’agit d’un ouvrage où la poésie telle que la pourraient concevoir les esprits les plus larges, est quasi absente: pas plus d’étoiles à rallumer que de pinsons sur les branches. Cette « Grande Gaîté » procède surtout d’un « jeu de massacre » ainsi que l’écrit assez justement Marie-Thérèse Eychart. Le cœur du sujet est fait d’une histoire sentimentale durant l’entre-deux guerres et si violente qu’elle amena plus tard Aragon à écrire qu’il avait dû « porter le mot amour et le reste au brisoir ».

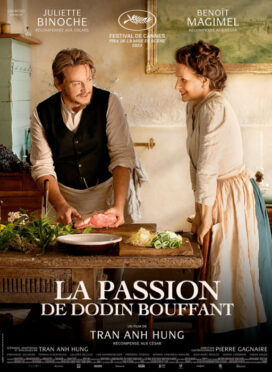

D’une certaine façon, Louis Aragon a tenté de se suicider deux fois. D’une part en réel à Venise mais l’opération fit long feu, d’autre part en publiant un recueil poétique, modèle extrême d’auto-démolition, chez Gallimard en 1929. Il y a cinquante ans précisément, en 1973, l’homme quelque peu âgé qu’il était devenu avait écrit une sorte de post-scriptum à son œuvre. Concernant « La grande gaîté », le fameux recueil joliment maquetté en rouge et noir, c’était plutôt une forme d’addendum qu’il inséra sous le titre « Tout ne finit pas par des chansons ». Mais le livre que l’on trouve facilement en rayon chez Gallimard est encadré dès le début par une longue préface de Marie-Thérèse Eychart qui apporte ainsi une mise en contexte historique indispensable. Et donc à la fin par l’auteur lui-même, lequel donne en quelque sorte sa version des faits. Il s’agit d’un ouvrage où la poésie telle que la pourraient concevoir les esprits les plus larges, est quasi absente: pas plus d’étoiles à rallumer que de pinsons sur les branches. Cette « Grande Gaîté » procède surtout d’un « jeu de massacre » ainsi que l’écrit assez justement Marie-Thérèse Eychart. Le cœur du sujet est fait d’une histoire sentimentale durant l’entre-deux guerres et si violente qu’elle amena plus tard Aragon à écrire qu’il avait dû « porter le mot amour et le reste au brisoir ».  Pour son film, sorti en novembre 2023, « La passion de Dodin-Bouffant », Trân Anh Hung a sorti du purgatoire le roman éponyme de Marcel Rouff (1877-1936). Selon la coutume, le scénario malmène notablement l’intrigue initiale, passant à côté du principal. Dans son œuvre, publiée en 1924, l’auteur entendait composer une ode à la cuisine bourgeoise française, préoccupation éclipsée par le récent conflit mondial. Ami et collaborateur de Curnonsky, tous deux fondateurs de l’Académie des Gastronomes (1924-1981), bien que genevois, il était l’homme de la situation. Il la célébrait «légère, fine, savante et noble, harmonieuse et nette, claire et logique». En l’opposant, avec une germanophobie évidente, à celle d’outre-Rhin, «lourde, épaisse et massive, comme la littérature et l’art allemands». Dame, la fin de la guerre n’était pas si loin. Ainsi, dans la narration qu’il va dérouler, prend il soin d’émailler son texte d’appellations détaillées de plats emblématiques de notre art culinaire. Son personnage principal, Dodin-Bouffant, est un magistrat ayant pris sa retraite dans la commune de Belley. Décrit comme «gras, avec dignité et élégance», notable raffiné et érudit, les esthètes le considèrent comme un arbitre des saveurs et du bon goût.

Pour son film, sorti en novembre 2023, « La passion de Dodin-Bouffant », Trân Anh Hung a sorti du purgatoire le roman éponyme de Marcel Rouff (1877-1936). Selon la coutume, le scénario malmène notablement l’intrigue initiale, passant à côté du principal. Dans son œuvre, publiée en 1924, l’auteur entendait composer une ode à la cuisine bourgeoise française, préoccupation éclipsée par le récent conflit mondial. Ami et collaborateur de Curnonsky, tous deux fondateurs de l’Académie des Gastronomes (1924-1981), bien que genevois, il était l’homme de la situation. Il la célébrait «légère, fine, savante et noble, harmonieuse et nette, claire et logique». En l’opposant, avec une germanophobie évidente, à celle d’outre-Rhin, «lourde, épaisse et massive, comme la littérature et l’art allemands». Dame, la fin de la guerre n’était pas si loin. Ainsi, dans la narration qu’il va dérouler, prend il soin d’émailler son texte d’appellations détaillées de plats emblématiques de notre art culinaire. Son personnage principal, Dodin-Bouffant, est un magistrat ayant pris sa retraite dans la commune de Belley. Décrit comme «gras, avec dignité et élégance», notable raffiné et érudit, les esthètes le considèrent comme un arbitre des saveurs et du bon goût.  C’était un peu la mode alors pourquoi y déroger. Dans son jardin à l’anglaise, Charles Perrier avait fait édifier des serres à l’intérieur desquelles poussaient des orchidées, des ananas, des orangers. Pour le bâtiment disons que l’on avait fait grand genre et même grand siècle. Achevé en 1857, il avait un petit côté Versailles, aspect toujours frappant lorsque l’on se trouve devant. À Épernay, il est à la fois le château Perrier et le Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale. Et donc il se visite, actuellement dans le cadre d’une petite exposition temporaire sur les collections chics, car en plus de chérir les plantes exotiques et de cultiver la vigne, on aimait aussi assembler les trésors venus parfois d’extrême-orient. Mais cette exposition intitulée « Goûter le monde, le banquet des merveilles » (jusqu’au 11 décembre) n’est pas ce qui surprend d’emblée le visiteur venu de Paris. L’étonnement vient d’ailleurs. De cette avenue de Champagne où l’on vante avec raison cette boisson unique sachant dissoudre en quelques secondes tout type de vague à l’âme.

C’était un peu la mode alors pourquoi y déroger. Dans son jardin à l’anglaise, Charles Perrier avait fait édifier des serres à l’intérieur desquelles poussaient des orchidées, des ananas, des orangers. Pour le bâtiment disons que l’on avait fait grand genre et même grand siècle. Achevé en 1857, il avait un petit côté Versailles, aspect toujours frappant lorsque l’on se trouve devant. À Épernay, il est à la fois le château Perrier et le Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale. Et donc il se visite, actuellement dans le cadre d’une petite exposition temporaire sur les collections chics, car en plus de chérir les plantes exotiques et de cultiver la vigne, on aimait aussi assembler les trésors venus parfois d’extrême-orient. Mais cette exposition intitulée « Goûter le monde, le banquet des merveilles » (jusqu’au 11 décembre) n’est pas ce qui surprend d’emblée le visiteur venu de Paris. L’étonnement vient d’ailleurs. De cette avenue de Champagne où l’on vante avec raison cette boisson unique sachant dissoudre en quelques secondes tout type de vague à l’âme.  Attachez votre ceinture, retenez votre souffle ! Hong Kong vous invite à un voyage spectaculaire. Il ne s’agit plus d’atterrir à pic, à l’aéroport de Kai Tak (fermé en 1998), en frôlant les toits avant de plonger sur le tarmac, mais de remonter le temps de près de 4500 ans. Ces jours-ci, et jusqu’au 8 janvier 2024, l’imposant et tout jeune Hong Kong Palace Museum -ouvert au public depuis le 3 juillet 2022- vous invite à rencontrer la fascinante et mystérieuse civilisation Sanxingdui. Culture majeure de la Chine néolithique, datant de 2050 à 1250 ans avant Jésus Christ, celle-ci n’a pourtant été découverte qu’en 1986. Cette population du Sangxingdui, incroyablement avancée pour son époque, vivait jadis au cœur de la province du Sichuan, dans la plaine de Chengdu, plus précisément dans l’actuelle banlieue ouest de la «ville district» de Guanghan. Pourquoi ce rendez-vous est-il incontournable pour tout chasseur au trésor du « Port au Parfum » ? Au-delà des 120 objets anciens en bronze, en or et de jade présentés au public hongkongais, l’exposition est le fruit de l’une des découvertes du vingtième siècle les plus extraordinaires et les plus étonnantes concernant l’âge néolithique.

Attachez votre ceinture, retenez votre souffle ! Hong Kong vous invite à un voyage spectaculaire. Il ne s’agit plus d’atterrir à pic, à l’aéroport de Kai Tak (fermé en 1998), en frôlant les toits avant de plonger sur le tarmac, mais de remonter le temps de près de 4500 ans. Ces jours-ci, et jusqu’au 8 janvier 2024, l’imposant et tout jeune Hong Kong Palace Museum -ouvert au public depuis le 3 juillet 2022- vous invite à rencontrer la fascinante et mystérieuse civilisation Sanxingdui. Culture majeure de la Chine néolithique, datant de 2050 à 1250 ans avant Jésus Christ, celle-ci n’a pourtant été découverte qu’en 1986. Cette population du Sangxingdui, incroyablement avancée pour son époque, vivait jadis au cœur de la province du Sichuan, dans la plaine de Chengdu, plus précisément dans l’actuelle banlieue ouest de la «ville district» de Guanghan. Pourquoi ce rendez-vous est-il incontournable pour tout chasseur au trésor du « Port au Parfum » ? Au-delà des 120 objets anciens en bronze, en or et de jade présentés au public hongkongais, l’exposition est le fruit de l’une des découvertes du vingtième siècle les plus extraordinaires et les plus étonnantes concernant l’âge néolithique.  Pour charmer le Snark, il est possible de brandir face à lui une « action de chemin de fer » ou encore des « sourires et du savon ». Mélange probable de snake (serpent) et de shark (requin), le Snark est un être imaginaire créé par Lewis Carroll (1832-1898), l’auteur fameux de « Alice au pays des merveilles ». Mais alors que de la première histoire il est possible de s’extraire, il n’y pas pas d’échappatoire possible lorsque l’on se lance imprudemment dans la chasse au Snark. C’est un monde clos. C’en est même troublant, sauf qu’il est toujours possible de refermer le livre magnifiquement réédité en deux langues chez Seghers. Celui que traduisit Louis Aragon (1897-1982) et qui sera publié en 1929 chez la patronne de The Hours Press, Nancy Cunard. Cette chasse au Snark se révèle un concentré de personnalités puisque outre Carroll, Aragon et Cunard, elle est commentée en fin de parcours par trois spécialistes. Dont les propos ne sont pas de trop pour éclairer le sujet, ce qui en l’occurrence, goûteux paradoxe, ne fait qu’ajouter de la nuit à la nuit, du songe au songe, du cauchemar au cauchemar.

Pour charmer le Snark, il est possible de brandir face à lui une « action de chemin de fer » ou encore des « sourires et du savon ». Mélange probable de snake (serpent) et de shark (requin), le Snark est un être imaginaire créé par Lewis Carroll (1832-1898), l’auteur fameux de « Alice au pays des merveilles ». Mais alors que de la première histoire il est possible de s’extraire, il n’y pas pas d’échappatoire possible lorsque l’on se lance imprudemment dans la chasse au Snark. C’est un monde clos. C’en est même troublant, sauf qu’il est toujours possible de refermer le livre magnifiquement réédité en deux langues chez Seghers. Celui que traduisit Louis Aragon (1897-1982) et qui sera publié en 1929 chez la patronne de The Hours Press, Nancy Cunard. Cette chasse au Snark se révèle un concentré de personnalités puisque outre Carroll, Aragon et Cunard, elle est commentée en fin de parcours par trois spécialistes. Dont les propos ne sont pas de trop pour éclairer le sujet, ce qui en l’occurrence, goûteux paradoxe, ne fait qu’ajouter de la nuit à la nuit, du songe au songe, du cauchemar au cauchemar.  Disons d’abord que ce livre évoquant l’horreur humaine est un fort bel objet de la collection Blanche de Gallimard. On le tient bien en main, il pèse son poids, riche de 350 pages et de photos sur papier épais, qu’on feuillette d’emblée comme un livre d’art. Et puis le titre, «Un endroit inconvénient», un bien beau titre, innovant, dérangeant, que l’auteur Jonathan Littell a emprunté à un spécialiste de la mémoire ukrainien désignant Babi Yar, haut lieu de massacre nazi, comme «un lieu inconvénient». On connait la hantise, l’obsession de l’ancien prix Goncourt vis-à-vis de l’indicible et de l’inimaginable, lui qui avait déjà évoqué cet épisode majeur de la Shoah dans «Les Bienveillantes» (2006, 1387 pages). Obsession qui renvoie au travail de mémoire, bien sûr. Le livre s’ouvre sur cette citation de Georges Perec dans son livre sur Ellis Island, l’île newyorkaise où débarquaient les immigrés durant la première moitié du vingtième siècle : «Le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.» Le site est fermé depuis 1954, Perec s’y rend en 1979 avec un photographe. Étrange référence, car Ellis Island est un lieu bien moins «inconvénient» que Babi Yar (Babyn Yar en ukrainien). Mais leur démarche est bien la même.

Disons d’abord que ce livre évoquant l’horreur humaine est un fort bel objet de la collection Blanche de Gallimard. On le tient bien en main, il pèse son poids, riche de 350 pages et de photos sur papier épais, qu’on feuillette d’emblée comme un livre d’art. Et puis le titre, «Un endroit inconvénient», un bien beau titre, innovant, dérangeant, que l’auteur Jonathan Littell a emprunté à un spécialiste de la mémoire ukrainien désignant Babi Yar, haut lieu de massacre nazi, comme «un lieu inconvénient». On connait la hantise, l’obsession de l’ancien prix Goncourt vis-à-vis de l’indicible et de l’inimaginable, lui qui avait déjà évoqué cet épisode majeur de la Shoah dans «Les Bienveillantes» (2006, 1387 pages). Obsession qui renvoie au travail de mémoire, bien sûr. Le livre s’ouvre sur cette citation de Georges Perec dans son livre sur Ellis Island, l’île newyorkaise où débarquaient les immigrés durant la première moitié du vingtième siècle : «Le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part.» Le site est fermé depuis 1954, Perec s’y rend en 1979 avec un photographe. Étrange référence, car Ellis Island est un lieu bien moins «inconvénient» que Babi Yar (Babyn Yar en ukrainien). Mais leur démarche est bien la même.