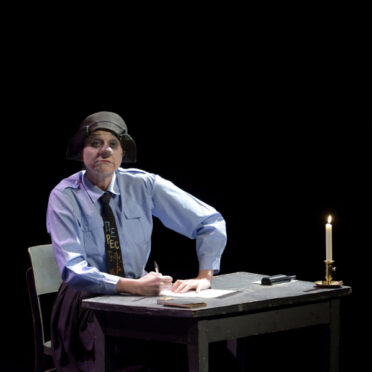

Emma la clown a 32 ans. Déjà ? Eh oui. Et elle en a fait du chemin, Emma, depuis qu’elle fut inventée en 1991 par Merieme Menant pour la création d’un duo de clowns visuel et musical avec Gaetano Lucido. Quatre années de tournée et de compagnonnage plus tard, elle continuait la route seule, se produisant dans les cabarets, les festivals, les premières parties de Buffo et d’Anne Sylvestre. Puis, à partir de 1998, vinrent les spectacles: “Emma la clown”, “Emma la clown : l’heureux Tour”… Elle voulait devenir un ange ; elle nous parlait du monde… Car la clown est bavarde. La scène est le lieu de toutes ses projections, de son parcours intérieur qu’elle tend aux spectateurs, tel un miroir, avec drôlerie et poésie. La semaine passée, elle se produisait trois jours à La Scala, à Paris, avec trois emblématiques solos qu’elle présentait à tour de rôle : “Emma sous le divan”, “Emma Mort, même pas peur” et “Qui demeure dans ce lieu vide ?” Cette trilogie était l’occasion de faire le point avec le public et avec elle-même. Et nous expérimentions nous aussi, dans un grand rire libérateur, la souffrance d’exister, la peur de la finitude totale et l’apprentissage vertigineux du vide. Avec une clown à l’apogée de son art ! Continuer la lecture

Emma la clown a 32 ans. Déjà ? Eh oui. Et elle en a fait du chemin, Emma, depuis qu’elle fut inventée en 1991 par Merieme Menant pour la création d’un duo de clowns visuel et musical avec Gaetano Lucido. Quatre années de tournée et de compagnonnage plus tard, elle continuait la route seule, se produisant dans les cabarets, les festivals, les premières parties de Buffo et d’Anne Sylvestre. Puis, à partir de 1998, vinrent les spectacles: “Emma la clown”, “Emma la clown : l’heureux Tour”… Elle voulait devenir un ange ; elle nous parlait du monde… Car la clown est bavarde. La scène est le lieu de toutes ses projections, de son parcours intérieur qu’elle tend aux spectateurs, tel un miroir, avec drôlerie et poésie. La semaine passée, elle se produisait trois jours à La Scala, à Paris, avec trois emblématiques solos qu’elle présentait à tour de rôle : “Emma sous le divan”, “Emma Mort, même pas peur” et “Qui demeure dans ce lieu vide ?” Cette trilogie était l’occasion de faire le point avec le public et avec elle-même. Et nous expérimentions nous aussi, dans un grand rire libérateur, la souffrance d’exister, la peur de la finitude totale et l’apprentissage vertigineux du vide. Avec une clown à l’apogée de son art ! Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

La crèche provençale a la particularité de mêler sacré et profane. Elle comporte, bien sûr, la Sainte famille du Nouveau testament, Marie, Joseph, le petit Jésus, les bergers et leurs moutons, et, à l’Épiphanie, Balthazar, Melchior et Gaspard, les trois rois mages. Se joignent à eux les habitants d’un village du Midi, sous le patronage de l’Ange Boufareù, le maire, le curé, le meunier, le tambourinaire, le gendarme, la poissonnière, le boumian, le pistachier, l’Arlésienne… Sans oublier le ravi. Cette année apparaît un petit nouveau, le Bernard Tapie. Un santon spécifique a en effet été créé cette année par un atelier d’Aubagne. Il est vêtu de son blazer bleu, portant la «coupe aux grandes oreilles». Ainsi dénomme-t-on, à Marseille, le trophée du tournoi annuel européen des clubs champions de l’UEFA ( Union Européenne des Associations de Football), gagnée par l’Olympique de Marseille contre l’Associazione Calcio Milan, le 26 mai 1993. Selon la guillerette métaphore du principal intéressé, tout à la fois propriétaire et président du club, cette coupe ne va pas tarder «à être remplie de merde».

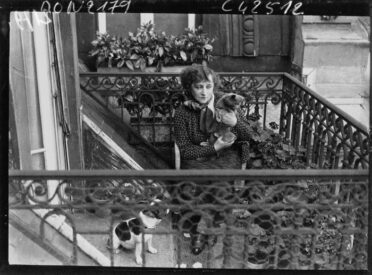

La crèche provençale a la particularité de mêler sacré et profane. Elle comporte, bien sûr, la Sainte famille du Nouveau testament, Marie, Joseph, le petit Jésus, les bergers et leurs moutons, et, à l’Épiphanie, Balthazar, Melchior et Gaspard, les trois rois mages. Se joignent à eux les habitants d’un village du Midi, sous le patronage de l’Ange Boufareù, le maire, le curé, le meunier, le tambourinaire, le gendarme, la poissonnière, le boumian, le pistachier, l’Arlésienne… Sans oublier le ravi. Cette année apparaît un petit nouveau, le Bernard Tapie. Un santon spécifique a en effet été créé cette année par un atelier d’Aubagne. Il est vêtu de son blazer bleu, portant la «coupe aux grandes oreilles». Ainsi dénomme-t-on, à Marseille, le trophée du tournoi annuel européen des clubs champions de l’UEFA ( Union Européenne des Associations de Football), gagnée par l’Olympique de Marseille contre l’Associazione Calcio Milan, le 26 mai 1993. Selon la guillerette métaphore du principal intéressé, tout à la fois propriétaire et président du club, cette coupe ne va pas tarder «à être remplie de merde».  Alors qu’on célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, petit village de Bourgogne, il faut relire «Douze dialogues de bêtes». Surtout si on aime «les animaux non humains», comme elle disait. En dehors de «L’entrave» (1913), toute son œuvre est couverte de chiens, chats, serpents, couleuvres, bombyx, papillons, écureuils, singes, oiseaux et autres animaux «sauvages», appartenant simplement pour elle à un temps plus ancien que le nôtre. Quel autre écrivain français les a chantés comme elle sans le moindre anthropomorphisme, Dieu merci ? Dès 1904, elle faisait paraitre «Dialogues de bêtes» sous la signature de Colette Willy. Elle s’en est expliquée dans «Mes apprentissages» (1936) : «Je m’éveillais vaguement à un devoir envers moi-même, celui d’écrire autre chose que les Claudine.» Elle a trente-et-un an, et vit depuis onze ans sous la férule de son mari journaliste, Henri-Gauthier Villars dit Willy, quinze ans de plus qu’elle, chauve, ventru et moustachu, et maître d’une écurie de «nègres», à commencer par sa jeune femme. C’est lui qui lui ordonna de prendre la plume pour raconter ses souvenirs d’écolière, elle qui n’avait jamais ressenti «le prurit» de l’écriture. Et naturellement, on ne saura jamais si Colette (1873-1954) serait devenue Colette sans l’injonction de Willy…

Alors qu’on célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, petit village de Bourgogne, il faut relire «Douze dialogues de bêtes». Surtout si on aime «les animaux non humains», comme elle disait. En dehors de «L’entrave» (1913), toute son œuvre est couverte de chiens, chats, serpents, couleuvres, bombyx, papillons, écureuils, singes, oiseaux et autres animaux «sauvages», appartenant simplement pour elle à un temps plus ancien que le nôtre. Quel autre écrivain français les a chantés comme elle sans le moindre anthropomorphisme, Dieu merci ? Dès 1904, elle faisait paraitre «Dialogues de bêtes» sous la signature de Colette Willy. Elle s’en est expliquée dans «Mes apprentissages» (1936) : «Je m’éveillais vaguement à un devoir envers moi-même, celui d’écrire autre chose que les Claudine.» Elle a trente-et-un an, et vit depuis onze ans sous la férule de son mari journaliste, Henri-Gauthier Villars dit Willy, quinze ans de plus qu’elle, chauve, ventru et moustachu, et maître d’une écurie de «nègres», à commencer par sa jeune femme. C’est lui qui lui ordonna de prendre la plume pour raconter ses souvenirs d’écolière, elle qui n’avait jamais ressenti «le prurit» de l’écriture. Et naturellement, on ne saura jamais si Colette (1873-1954) serait devenue Colette sans l’injonction de Willy…  La jeune femme est à l’œuvre, tenant son pinceau de la main droite et un vase de la main gauche. Derrière le ciel est séparé de bandes bleues et blanches. Et le couloir bleu qui coule en bas c’est la Vienne, avec en arrière-plan quelque chose qui doit être la ville de Limoges. Francis Chigot a grandi dans cette ville depuis 1879, l’année où il vit le jour. Devenu maître verrier c’est tout naturellement qu’il a traité sa région. Ce vitrail est visible actuellement à Troyes dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée « Un monde de lumières ». Comme la scénographie est bien faite, il est possible au visiteur de comparer la gouache du départ, signée Léon Jouhaud et ce qu’il en advient, une fois transposé sur du verre (ci-contre). Le vitrail y perd en nuances ce qu’il y gagne en force. La simplification s’opère au bénéfice de l’essentiel. Cette « Émaillerie limousine » date de 1908 et relève de l’Art Nouveau tandis que les années passant, la production de Francis Chigot rejoindra l’Art Déco, ce style aussi éphémère qu’élégant et moderne en diable. Disparu en 1960 à quatre-vingt ans l’artiste, par ailleurs amateur de jazz et d’opéra, suivait son époque, ce qui lui permettait de mieux garnir son carnet de commandes et de faire vivre son atelier.

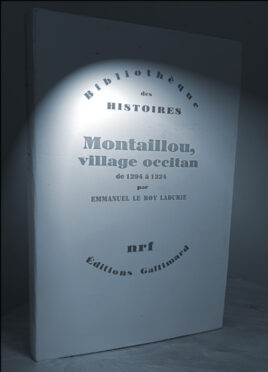

La jeune femme est à l’œuvre, tenant son pinceau de la main droite et un vase de la main gauche. Derrière le ciel est séparé de bandes bleues et blanches. Et le couloir bleu qui coule en bas c’est la Vienne, avec en arrière-plan quelque chose qui doit être la ville de Limoges. Francis Chigot a grandi dans cette ville depuis 1879, l’année où il vit le jour. Devenu maître verrier c’est tout naturellement qu’il a traité sa région. Ce vitrail est visible actuellement à Troyes dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée « Un monde de lumières ». Comme la scénographie est bien faite, il est possible au visiteur de comparer la gouache du départ, signée Léon Jouhaud et ce qu’il en advient, une fois transposé sur du verre (ci-contre). Le vitrail y perd en nuances ce qu’il y gagne en force. La simplification s’opère au bénéfice de l’essentiel. Cette « Émaillerie limousine » date de 1908 et relève de l’Art Nouveau tandis que les années passant, la production de Francis Chigot rejoindra l’Art Déco, ce style aussi éphémère qu’élégant et moderne en diable. Disparu en 1960 à quatre-vingt ans l’artiste, par ailleurs amateur de jazz et d’opéra, suivait son époque, ce qui lui permettait de mieux garnir son carnet de commandes et de faire vivre son atelier.  Une histoire qui se déroule entre 1294 et 1324, il y a de quoi se demander comment elle pourrait être raccrochée à l’actualité. S’agissant de surcroît d’un micro-village situé sur les hauteurs de l’Ariège, l’interrogation ne peut que s’accentuer. Mais l’auteur de ce lointain créneau de l’Histoire se nomme Emmanuel Le Roy Ladurie et il faut désormais en parler au passé puisqu’il a trépassé fin novembre, à l’âge de 94 ans. Tout est extraordinaire dans ce livre intitulé « Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 » paru en 1975 chez Gallimard. Le thème est marginal, il fait même un peu sujet de thèse, mais cette incursion originale dans un village cathare s’est vendue à deux millions d’exemplaires, ce qui a sans doute constitué une grosse surprise pour l’éditeur de la collection, Pierre Nora. Mais à le lire, on comprend mieux pourquoi. L’ouvrage, captivant du début à la fin, est basé sur une matière première aussi compacte que riche. Il se trouve qu’à l’époque susmentionnée, un affreux prélat s’était mis en tête de mener une enquête impitoyable sur les quelque deux cent cinquante habitants du coin afin de traquer les hérétiques, porteurs de la foi cathare.

Une histoire qui se déroule entre 1294 et 1324, il y a de quoi se demander comment elle pourrait être raccrochée à l’actualité. S’agissant de surcroît d’un micro-village situé sur les hauteurs de l’Ariège, l’interrogation ne peut que s’accentuer. Mais l’auteur de ce lointain créneau de l’Histoire se nomme Emmanuel Le Roy Ladurie et il faut désormais en parler au passé puisqu’il a trépassé fin novembre, à l’âge de 94 ans. Tout est extraordinaire dans ce livre intitulé « Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 » paru en 1975 chez Gallimard. Le thème est marginal, il fait même un peu sujet de thèse, mais cette incursion originale dans un village cathare s’est vendue à deux millions d’exemplaires, ce qui a sans doute constitué une grosse surprise pour l’éditeur de la collection, Pierre Nora. Mais à le lire, on comprend mieux pourquoi. L’ouvrage, captivant du début à la fin, est basé sur une matière première aussi compacte que riche. Il se trouve qu’à l’époque susmentionnée, un affreux prélat s’était mis en tête de mener une enquête impitoyable sur les quelque deux cent cinquante habitants du coin afin de traquer les hérétiques, porteurs de la foi cathare.  Le pourtour de ce ficus est tellement large, ses racines sont tellement impressionnantes que l’on est tenté de s’incliner. Les saluer comme dans un film de Miyazaki où les arbres géants font souvent partie du casting. Vues de près, ces racines ressemblent au choix à des canyons ou à des corps emmêlés. En tout cas elles forcent le respect y compris en faisant le tour du tronc, y compris en reculant suffisamment loin, afin de distinguer le sommet de l’arbre chatouillant les nuages de sa pointe en pinceau. C’est l’un des deux ficus géants visibles dans le jardin Murillo à Séville, dont l’un est une liane (ficus macrophyla) se caractérisant par ses racines aériennes qui plongent vers le sol. Indéniablement ces deux arbres trouvent là leurs aises sur le sol andalou, malgré des amplitudes thermiques impressionnantes surtout l’été avec un thermomètre qui dépasse allègrement les quarante degrés. Ils sont entourés de voisins plus modestes comme des célestins, des magnolias, des acacias, des lauriers et bien sûr des orangers. Ces derniers seraient 45.000 plantés partout en ville et dont les fruits sont transférés en large partie en Angleterre, avant d’être transformés en marmelade.

Le pourtour de ce ficus est tellement large, ses racines sont tellement impressionnantes que l’on est tenté de s’incliner. Les saluer comme dans un film de Miyazaki où les arbres géants font souvent partie du casting. Vues de près, ces racines ressemblent au choix à des canyons ou à des corps emmêlés. En tout cas elles forcent le respect y compris en faisant le tour du tronc, y compris en reculant suffisamment loin, afin de distinguer le sommet de l’arbre chatouillant les nuages de sa pointe en pinceau. C’est l’un des deux ficus géants visibles dans le jardin Murillo à Séville, dont l’un est une liane (ficus macrophyla) se caractérisant par ses racines aériennes qui plongent vers le sol. Indéniablement ces deux arbres trouvent là leurs aises sur le sol andalou, malgré des amplitudes thermiques impressionnantes surtout l’été avec un thermomètre qui dépasse allègrement les quarante degrés. Ils sont entourés de voisins plus modestes comme des célestins, des magnolias, des acacias, des lauriers et bien sûr des orangers. Ces derniers seraient 45.000 plantés partout en ville et dont les fruits sont transférés en large partie en Angleterre, avant d’être transformés en marmelade.  Nous invitant à un voyage au Pays du soleil levant hors des sentiers battus, le Musée Liang Yi de Hong Kong nous étonne et c’est pour notre plus grand plaisir. Comme le sous-entend le titre de l’exposition en cours, «L’autre Japon, au-delà des kimonos et des sabres», point de vêtements traditionnels brodés aux manches longues ni de lames étincelantes. À la place, le visiteur contemple l’art de l’Abumi (autrement dit de l’étrier de samouraïs), de l’accessoire pour thé, du nécessaire de voyage ou de pique-nique en laque, du Kanzashi (c’est-à-dire de l’ornement de coiffure féminin), de la cosmétique, du Kiseru (soit de la pipe longue et fine) mais aussi de la bonbonnière (ci-dessus). En tout, 260 objets d’art décoratif, tous issus de la collection privée japonaise du musée, elle-même composée d’environ 4.000 œuvres d’art, intriguent autant qu’ils émerveillent. Nous restons un peu sur notre faim toutefois. La visite, en compagnie de guides, narrant avec ferveur l’histoire des objets les plus représentatifs de chacune des sections de l’exposition, ne dure qu’un peu plus d’une heure. C’est trop court pour laisser le temps de rendre complètement hommage à tous ces chefs d’œuvre en s’imprégnant pleinement leur majesté.

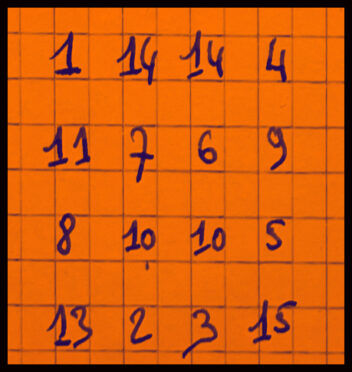

Nous invitant à un voyage au Pays du soleil levant hors des sentiers battus, le Musée Liang Yi de Hong Kong nous étonne et c’est pour notre plus grand plaisir. Comme le sous-entend le titre de l’exposition en cours, «L’autre Japon, au-delà des kimonos et des sabres», point de vêtements traditionnels brodés aux manches longues ni de lames étincelantes. À la place, le visiteur contemple l’art de l’Abumi (autrement dit de l’étrier de samouraïs), de l’accessoire pour thé, du nécessaire de voyage ou de pique-nique en laque, du Kanzashi (c’est-à-dire de l’ornement de coiffure féminin), de la cosmétique, du Kiseru (soit de la pipe longue et fine) mais aussi de la bonbonnière (ci-dessus). En tout, 260 objets d’art décoratif, tous issus de la collection privée japonaise du musée, elle-même composée d’environ 4.000 œuvres d’art, intriguent autant qu’ils émerveillent. Nous restons un peu sur notre faim toutefois. La visite, en compagnie de guides, narrant avec ferveur l’histoire des objets les plus représentatifs de chacune des sections de l’exposition, ne dure qu’un peu plus d’une heure. C’est trop court pour laisser le temps de rendre complètement hommage à tous ces chefs d’œuvre en s’imprégnant pleinement leur majesté.  L’exploit est gratuit. Mais il est toujours tentant de s’amuser à créer un « carré magique » empli de chiffres, lesquels additionnés en ligne, en colonne ou en diagonale, donnent toujours le même résultat. Sur la façade de la Sagrada Familia de Gaudi, il en existe un de ce type sculpté en 1987 par Joseph Maria Subirachs. Et si l’on additionne les nombres à la file on tombe toujours sur le chiffre 33, ce qui ressemble fort à un labyrinthe infernal puisqu’il n’y a pas d’issue. Cette anecdote au carré figure dans un très étonnant hors série du journal Le Monde qui vient de sortir sur les nombres premiers et sous-titré en guise d’invitation par la mention, « un long chemin vers l’infini ». Un tel sujet tient du défi mais il nous permet de nous extraire, comme une racine carrée, d’une actualité bien affligeante. Le pire c’est qu’il se lit presque facilement, sachant que le profane est averti dès le départ qu’un nombre premier est l’inverse d’un nombre composé. Le chiffre six fait partie de la seconde catégorie puisqu’il s’obtient en multipliant deux par trois. En revanche, à cette aune, deux et trois sont des nombres premiers et le tableau de Gaudi contient en l’occurrence des intrus.

L’exploit est gratuit. Mais il est toujours tentant de s’amuser à créer un « carré magique » empli de chiffres, lesquels additionnés en ligne, en colonne ou en diagonale, donnent toujours le même résultat. Sur la façade de la Sagrada Familia de Gaudi, il en existe un de ce type sculpté en 1987 par Joseph Maria Subirachs. Et si l’on additionne les nombres à la file on tombe toujours sur le chiffre 33, ce qui ressemble fort à un labyrinthe infernal puisqu’il n’y a pas d’issue. Cette anecdote au carré figure dans un très étonnant hors série du journal Le Monde qui vient de sortir sur les nombres premiers et sous-titré en guise d’invitation par la mention, « un long chemin vers l’infini ». Un tel sujet tient du défi mais il nous permet de nous extraire, comme une racine carrée, d’une actualité bien affligeante. Le pire c’est qu’il se lit presque facilement, sachant que le profane est averti dès le départ qu’un nombre premier est l’inverse d’un nombre composé. Le chiffre six fait partie de la seconde catégorie puisqu’il s’obtient en multipliant deux par trois. En revanche, à cette aune, deux et trois sont des nombres premiers et le tableau de Gaudi contient en l’occurrence des intrus.  Le 27 novembre dernier, à 14h45, se répandait sur le réseau X (ex-Twitter) l’annonce de la mort d’Edwin Eugen Aldwin Jr. Une heure plus tard, un nouveau message prétendait à la confirmation de ce décès par ses proches, avec un lien renvoyant sur le site Necropedia. Reprise par quelques radios, puis par des médias du monde entier, la rumeur sera démentie par le porte parole de l’intéressé. Fausse nouvelle, fake news, comme disent la plupart, de nos jours. À 93 ans, le héros paraît se porter comme un charme. Au début de cette année, il a épousé en quatrième noce Anica Faur, la directrice de son institut, de 30 ans sa cadette. Preuve qu’il sait joindre l’utile à l’agréable. La seule lune l’intéressant désormais est la lune de miel. Mais effectuons pour notre belle jeunesse une remontée dans le temps: qui est donc cet Edwin Aldrin, surnommé Buzz, à l’américaine ? Il reste le dernier vivant d’une épopée légendaire, un personnage illustre des États Unis modernes, l’auteur d’une grande première. Donc, le dimanche 20 juillet 1969, à 20h17 UTC, dans le cadre du programme Apollo 11, le module lunaire Eagle se posait dans la mer de la Tranquillité. À bord, les astronautes Neil Armstrong et «Buzz» Aldrin. Le troisième de l’équipe, Michael Collins, est demeuré dans le module de commande Columbia.

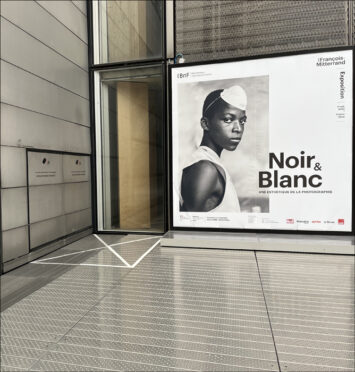

Le 27 novembre dernier, à 14h45, se répandait sur le réseau X (ex-Twitter) l’annonce de la mort d’Edwin Eugen Aldwin Jr. Une heure plus tard, un nouveau message prétendait à la confirmation de ce décès par ses proches, avec un lien renvoyant sur le site Necropedia. Reprise par quelques radios, puis par des médias du monde entier, la rumeur sera démentie par le porte parole de l’intéressé. Fausse nouvelle, fake news, comme disent la plupart, de nos jours. À 93 ans, le héros paraît se porter comme un charme. Au début de cette année, il a épousé en quatrième noce Anica Faur, la directrice de son institut, de 30 ans sa cadette. Preuve qu’il sait joindre l’utile à l’agréable. La seule lune l’intéressant désormais est la lune de miel. Mais effectuons pour notre belle jeunesse une remontée dans le temps: qui est donc cet Edwin Aldrin, surnommé Buzz, à l’américaine ? Il reste le dernier vivant d’une épopée légendaire, un personnage illustre des États Unis modernes, l’auteur d’une grande première. Donc, le dimanche 20 juillet 1969, à 20h17 UTC, dans le cadre du programme Apollo 11, le module lunaire Eagle se posait dans la mer de la Tranquillité. À bord, les astronautes Neil Armstrong et «Buzz» Aldrin. Le troisième de l’équipe, Michael Collins, est demeuré dans le module de commande Columbia.  Longtemps, depuis l’art pariétal, les artistes-peintres avaient gardé l’avantage de la couleur. Pour ce qui était de capter les subtilités chromatiques d’un paysage, ils étaient les plus forts. Y compris dans les premiers temps de la photographie, au 19e siècle, où on ne faisait au mieux que du sépia ou de la coloration artificielle. Mais les progrès de la chimie, au siècle suivant, ont eu raison de cet handicap. Surtout à partir des années soixante, la photographie en couleur s’est popularisée. Suivant qu’il s’agissait de polaroids ou de films plus ou moins sensibles nécessitant un développement ultérieur, on obtenait en outre des résultats intéressants et même typés. Pourtant le noir et blanc, autrefois ghetto technique, est revenu en force. La BnF a décidé de dégarnir massivement son stock exceptionnel afin de réaliser une vaste exposition uniquement sur le thème du noir et du blanc. Un déballage si volumineux que l’on si perd un peu. D’autant que l’organisation de la scénographie mélange les époques et les genres. Mais abondance de trésors n’a jamais nui. Et cette exposition mise auparavant sous le boisseau à cause de la pandémie de coronavirus, prend aujourd’hui sa revanche en bord de Seine dans ce quadrilatère géant qu’est la Bibliothèque Mitterrand.

Longtemps, depuis l’art pariétal, les artistes-peintres avaient gardé l’avantage de la couleur. Pour ce qui était de capter les subtilités chromatiques d’un paysage, ils étaient les plus forts. Y compris dans les premiers temps de la photographie, au 19e siècle, où on ne faisait au mieux que du sépia ou de la coloration artificielle. Mais les progrès de la chimie, au siècle suivant, ont eu raison de cet handicap. Surtout à partir des années soixante, la photographie en couleur s’est popularisée. Suivant qu’il s’agissait de polaroids ou de films plus ou moins sensibles nécessitant un développement ultérieur, on obtenait en outre des résultats intéressants et même typés. Pourtant le noir et blanc, autrefois ghetto technique, est revenu en force. La BnF a décidé de dégarnir massivement son stock exceptionnel afin de réaliser une vaste exposition uniquement sur le thème du noir et du blanc. Un déballage si volumineux que l’on si perd un peu. D’autant que l’organisation de la scénographie mélange les époques et les genres. Mais abondance de trésors n’a jamais nui. Et cette exposition mise auparavant sous le boisseau à cause de la pandémie de coronavirus, prend aujourd’hui sa revanche en bord de Seine dans ce quadrilatère géant qu’est la Bibliothèque Mitterrand.