Soit une donnée largement répandue : la déprime du dimanche soir. Circonstanciellement, celle-ci se trouvait aggravée par un vent glacial. Pour tenter d’amadouer les esprits et les cieux, on avait cru rusé de programmer une sortie à la Comédie Française dont la rénovation encore fraîche promettait le meilleur. Et puis, las, les échos nous étaient parvenus que les mésaventures sentimentales de Troïlus et Cressida, embourbées dans les méandres de l’interminable siège de Troie…

Soit une donnée largement répandue : la déprime du dimanche soir. Circonstanciellement, celle-ci se trouvait aggravée par un vent glacial. Pour tenter d’amadouer les esprits et les cieux, on avait cru rusé de programmer une sortie à la Comédie Française dont la rénovation encore fraîche promettait le meilleur. Et puis, las, les échos nous étaient parvenus que les mésaventures sentimentales de Troïlus et Cressida, embourbées dans les méandres de l’interminable siège de Troie…

… avaient au mieux pour mérite de désarçonner les exégètes des œuvres de Shakespeare mais qu’elles avaient un effet soporifique sur le public non averti. Bons élèves, pour se prémunir de ces funestes oracles, nous avions acheté le livre, certains que trois spectateurs avertis valent mieux que tous les mauvais publics de râleurs patentés.

Sauf que la lecture se révéla …laborieuse ? Absconse ? Fastidieuse ? Que tirer d’une étrange succession de dialogues, parfois en vers, parfois en prose, parfois brefs, parfois prolixes, portés par deux armées de personnages, les Grecs et les Troyens dont on finit par perdre la trace et l’origine ? Perdue au cœur de ces échanges verbaux, il faut tenter de croire à une imprécise histoire d’amour entre Troïlus et Cressida dont on se demande bien pourquoi elle donne son titre à la pièce toujours prête à s’intéresser à bien d’autres choses, et s’intéresser surtout à trop d’autres choses. Très vite monte la question : pourquoi et de quoi tous ces personnages se parlent ?

Autant dire que la déprime du dimanche soir s’annonçait sévère lorsque nous nous sommes présentés place Colette. Nous avions même anticipé une fugue définitive à l’entracte puisque non contente de se refuser à notre intelligence, la pièce se pavanait dans la longueur (3 heures).

Autant dire que la déprime du dimanche soir s’annonçait sévère lorsque nous nous sommes présentés place Colette. Nous avions même anticipé une fugue définitive à l’entracte puisque non contente de se refuser à notre intelligence, la pièce se pavanait dans la longueur (3 heures).

Et là, dès le prologue, la MAGIE du théâtre. Il y a dans cette mise en scène et dans cette distribution toute la magie du grand professionnalisme qui donne un sens et un rythme à ce qui n’en avait pas et qui ne semblait guère pouvoir en être doté. Tout à coup, ce texte plombé et sans queue ni tête s’envole : il prend vie, il prend corps, il devient physique, métaphysique, drôle, puissant et nous tient éveillé sans jamais nous laisser faire relâche.

Certes, il se confirme que la bluette entre Troïlus et Cressida ne méritait peut-être pas un titre mais Shakespeare dresse dans cet épisode de la guerre de Troie – sa dernière année – des portraits au vitriol de la galerie de grands personnages que la légende a entretenus vivants jusqu’à aujourd’hui encore. Ulysse, Pandare, Cressida, Agamemnon, Hector… : presque tous sont servis par une interprétation ébouriffante de finesse et d’humour. Rien de leurs lâchetés, de leurs faiblesses, de leurs fanfaronnades, de leurs roueries ne nous est dissimulé. Et qu’importe alors si l’épisode repose sur une trame dramatique un peu bâclée (pardon, Mr Shakespeare).

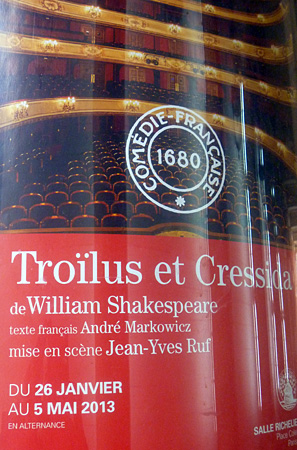

La morale de l’histoire : il n’est pas mille remèdes contre la déprime du dimanche soir et peut-être faut-il la tenir pour une donnée. Mais savoir qu’une vingtaine de comédiens endiablés peuvent la balayer et balayer dans un même temps les effets pieds de plomb produits par une lecture indigeste, voilà qui mérite un hommage appuyé à l’audace de Jean-Yves Ruf metteur en scène pour ouvrir la salle Richelieu avec cette étrange pièce.

Pour un peu, on se sentirait mûr pour marcher sur les traces de Byam…

Ce serait avec plaisir chère Marie.J, s’il reste un strapontin libre à vos côtés …

Audaces fortuna juvat !