Trop d’expositions ne reposent pas sur des bases solides, alors nous nous rendons à celle du musée du Luxembourg intitulée « TOUS LEGER ! » avec un brin de suspicion. Il s’agit d’établir une filiation entre Fernand Léger et la génération des peintres étrangers ou français des années 1960 (l’équivalent du pop art français). Car étrangement, Léger parlera à propos de son film non narratif « Ballet mécanique », tourné en 1924, de « nouveau réalisme », alors que le critique Pierre Restany choisira de fédérer la bande des peintres des années 60 comme les « Nouveaux réalistes ». Serait-ce un hommage à l’aîné trente ans après, se demandent les organisatrices de l’exposition, qui veulent y voir un signe ? La commissaire Anne Dopffer, directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes Maritimes, s’étant adjointe la co-commissaire Julie Guttierez, conservatrice du musée Fernand Léger de Biot et la co-commissaire des expositions au MAMAC (Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice. Voilà une conjonction qui explique bien des choses, puisque le MAMAC de Nice est fermé depuis janvier 2024 pour quatre ans de rénovation: il s’agit de promener ses collections, comme celles du musée Léger de Biot, ouvert en 1960 par sa veuve, sous le patronage de Picasso, Braque et Chagall (grandissime inauguration).

Trop d’expositions ne reposent pas sur des bases solides, alors nous nous rendons à celle du musée du Luxembourg intitulée « TOUS LEGER ! » avec un brin de suspicion. Il s’agit d’établir une filiation entre Fernand Léger et la génération des peintres étrangers ou français des années 1960 (l’équivalent du pop art français). Car étrangement, Léger parlera à propos de son film non narratif « Ballet mécanique », tourné en 1924, de « nouveau réalisme », alors que le critique Pierre Restany choisira de fédérer la bande des peintres des années 60 comme les « Nouveaux réalistes ». Serait-ce un hommage à l’aîné trente ans après, se demandent les organisatrices de l’exposition, qui veulent y voir un signe ? La commissaire Anne Dopffer, directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes Maritimes, s’étant adjointe la co-commissaire Julie Guttierez, conservatrice du musée Fernand Léger de Biot et la co-commissaire des expositions au MAMAC (Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice. Voilà une conjonction qui explique bien des choses, puisque le MAMAC de Nice est fermé depuis janvier 2024 pour quatre ans de rénovation: il s’agit de promener ses collections, comme celles du musée Léger de Biot, ouvert en 1960 par sa veuve, sous le patronage de Picasso, Braque et Chagall (grandissime inauguration).

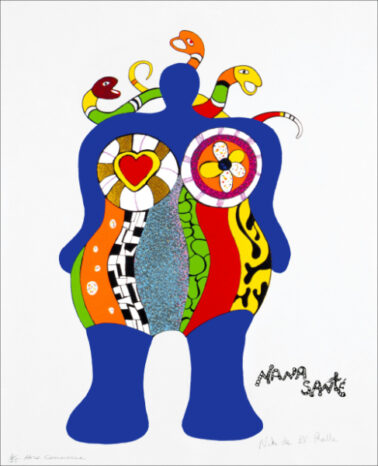

Cette forte conjonction méditerranéenne expliquant la montée à Paris de toutes ces œuvres. D’autant que parmi la bande des Nouveaux réalistes, on trouve Yves Klein né en 1928 à Nice, Martial Raysse né en 1936 à Golfe Juan, ou Arman né à Nice en 1928. Quant à Niki de Saint Phalle, qui rejoindra le groupe plus tard, elle fera de nombreux dons au MAMAC avant de mourir en 2002.

Dès le début, puis de salle en salle, on est frappé par l’éblouissement Léger. Dès les premières toiles, dans les années 20, il a trouvé sa signature, lui qui est né en Normandie en 1881, la même année que Picasso. S’affranchir de l’ombre immense de Picasso, ou de leur aîné Cézanne, ne semble pas lui avoir posé de problème, même si certaines toiles comme sa massive « Baigneuse » de 1932, et d’autres de-ci de-là, peuvent évoquer l’écrasant Espagnol. On se prend à chercher dans son parcours ce qui peut expliquer cette sorte de miracle d’avoir trouvé d’emblée son style: arrivé à Paris en 1900, il passe par la Ruche de Montparnasse, où il se lie avec Cendrars, Delaunay ou Apollinaire, puis connaît l’épreuve du front en 1914. Dès 1918, il célèbre machines et villes, ses grands thèmes. Après son adhésion au Front populaire, détour de quatre ans en Amérique pendant la seconde guerre mondiale où Broadway lui inspire ses « Cyclistes » et « Plongeurs ». Il s’inscrit au Parti communiste français en 1945. Après avoir découvert la céramique à Biot (merveilleuses « Femmes au perroquet » vers 1952), il mourra en 1955.

Mais si les événements traversés peuvent expliquer ses sujets de prédilection, le miracle d’avoir trouvé d’emblée sa manière demeure mystérieux. Désir de désacraliser la peinture bien sûr, de sortir dans la rue, de saisir les ouvriers sur leur échafaudage, les femmes à vélo, les baigneuses dans la nature, les parades du cirque, tout ce qui rend joyeux le monde moderne. Les toiles sont souvent immenses, les masses s’agencent ou se bousculent, droites ou sinueuses, cernées d’un trait noir. Les couleurs se répondent d’une manière qui nous laisse chaque fois saisis. Les éléments les plus hétéroclites sont réunis: une petite Mona Lisa grisâtre voisine avec un énorme trousseau de clefs (« La joconde aux clefs » 1930), la grande baigneuse nue de 1930 avec une masse bleu foncé prolongeant sa chevelure et quelques troncs d’arbre sans feuilles, tout est bon pour faire valser les conventions.

On connaît tous quelque reproduction de Léger vue au fil des livres, on se disait que toutes ses toiles se ressemblent, eh bien justement on s’enchante de leur diversité. Quant à la confrontation avec les Nouveaux réalistes des années 60, franchement, elle ne semble pas évidente. Notamment parce que les œuvres des « autres » ne sont pas très nombreuses. Une seule salle remplit son office, celle de Niki de Saint Phalle, d’abord parce qu’elle déborde d’œuvres de la compagne de Jean Tinguely, tel en son centre un gigantesque Miles Davis aux facettes de verre jouant de la trompette, ou tout un mur vibrant de « nanas » rouge ou jaune.

On connaît tous quelque reproduction de Léger vue au fil des livres, on se disait que toutes ses toiles se ressemblent, eh bien justement on s’enchante de leur diversité. Quant à la confrontation avec les Nouveaux réalistes des années 60, franchement, elle ne semble pas évidente. Notamment parce que les œuvres des « autres » ne sont pas très nombreuses. Une seule salle remplit son office, celle de Niki de Saint Phalle, d’abord parce qu’elle déborde d’œuvres de la compagne de Jean Tinguely, tel en son centre un gigantesque Miles Davis aux facettes de verre jouant de la trompette, ou tout un mur vibrant de « nanas » rouge ou jaune.

Dans cette salle, on demeure longtemps en contemplation devant « Les femmes au perroquet », un bas-relief et terre cuite émaillé réalisé par le maitre vers 1952, représentant deux visages de femmes surmonté d’un perroquet. Puis on se dirige devant le « Petit Témoin visage vert » signé Niki en polyester peint et vernis acrylique datant de 1971. On les a mis en correspondance à cause de la touche de vert que l’on retrouve sur deux des visages.

Est-ce suffisant pour y voir une filiation ?

Lise Bloch-Morhange

Régalez-vous !

Très peu pour moi !

La puissance de son style mérite un détour pour le moins salutaire. PHB

Toujours un plaisir de lire tes commentaires Lise, quelle belle plume et toujours très instructif. Amitiés