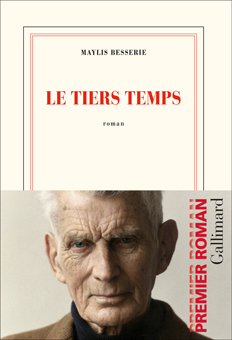

Coincé en quatre murs jaunis et un lino fatigué, Samuel Beckett s’interroge : est-ce la moitié ou seulement un quart de son cerveau qui fonctionne encore ? Il s’observe sans complaisance, lui, le nouveau « résident » d’une maison de retraite (on ne disait pas encore EHPAD en 1989), révolté silencieux et passif contre les horaires et les règlements intérieurs. Il ne s’apitoie pas. Il ne se plaint pas. Mais il boit du whiskey plus souvent qu’à son tour et se couche bien au-delà du couvre-feu en vigueur dans l’établissement pour tenter encore d’écrire, ne fût-ce que deux lignes par nuit. Surtout, il est sans indulgence à l’égard de son corps plus maigre que jamais, couvert d’une peau fripée et transparente, mal supporté par des jambes handicapées par un emphysème envahissant. L’auto-dérision est un sport comme les autres. La dérision aussi. La férocité parfois. Et Maylis Besserie, auteur d’un fascinant livre salué début mai par le Goncourt du Premier roman, prête à Samuel Beckett (1906-1989), le personnage principal et presque unique de son roman, toute cette énergie intellectuelle qu’il mobilise pour sauver la face des derniers mois de sa vie.

Coincé en quatre murs jaunis et un lino fatigué, Samuel Beckett s’interroge : est-ce la moitié ou seulement un quart de son cerveau qui fonctionne encore ? Il s’observe sans complaisance, lui, le nouveau « résident » d’une maison de retraite (on ne disait pas encore EHPAD en 1989), révolté silencieux et passif contre les horaires et les règlements intérieurs. Il ne s’apitoie pas. Il ne se plaint pas. Mais il boit du whiskey plus souvent qu’à son tour et se couche bien au-delà du couvre-feu en vigueur dans l’établissement pour tenter encore d’écrire, ne fût-ce que deux lignes par nuit. Surtout, il est sans indulgence à l’égard de son corps plus maigre que jamais, couvert d’une peau fripée et transparente, mal supporté par des jambes handicapées par un emphysème envahissant. L’auto-dérision est un sport comme les autres. La dérision aussi. La férocité parfois. Et Maylis Besserie, auteur d’un fascinant livre salué début mai par le Goncourt du Premier roman, prête à Samuel Beckett (1906-1989), le personnage principal et presque unique de son roman, toute cette énergie intellectuelle qu’il mobilise pour sauver la face des derniers mois de sa vie.

« Le tiers temps » est le nom tout à fait authentique de l’établissement où Beckett a réellement fini ses jours, même si à la toute fin, il a dû être transféré à l’hôpital. Sa femme Suzanne est morte, il ne peut plus se rendre dans leur maison-refuge à Ussy sur Marne, il n’a pas d’enfants, que des neveux, et, malgré tout, encore quelques amis chers toujours en vie. Son corps le plombe. Il s’est résolu à rejoindre l’établissement qui prête son nom au titre du roman, sans qu’il ne soit dit par quelle contrainte il avait été mû. Sans doute pas la solitude parce que, solitaire, il l’a toujours été, héritage d’une enfance irlandaise qui a pu être rude. Cet immense auteur capable d’inventer des personnages évoluant, immobiles, dans des situations absurdes, gratifié d’un Prix Nobel de Littérature, devient lui-même, de façon posthume, un personnage de roman, à son tour paralysé par son environnement. Il attend.

« Le tiers temps » est bien un roman : l’auteur précise que son texte n’a ni valeur ni prétention biographique. Et d’ailleurs qui aurait eu l’idée de documenter ces derniers mois immobiles, jalonnés de compotes infâmes et de vains exercices de rééducation ?

Maylis Besserie s’insinue étrangement dans cette période de la vie de Beckett qui court de juillet à décembre 1989. Elle s’empare sans fausse modestie et sans inutile vanité du géant irlandais, géant par la taille et géant par l’œuvre. Elle se faufile dans son cerveau dont il reste sûrement plus du quart et, au moins aussi sûrement, plus de la moitié en capacité de réfléchir, de penser et – un peu – d’écrire. À l’évidence, elle aime Beckett, l’homme et l’écrivain.

Cette chronique d’une mort annoncée pourrait être sinistre. Mais non. C’est poignant d’humour noir. C’est invraisemblablement rythmé dans une subtile alternance de longues phrases douces et de mots assénés sèchement dans des phrases sans verbes. C’est riche de références à des épisodes tout à fait vécus par l’écrivain : une carie sur l’une de ses toutes dernières dents d’origine nous entraîne sur les routes du Cotentin où, alors ambulancier au service de la Croix rouge, il conduit à fond la caisse les blessés de la guerre, terrorisant les infirmières par son audace automobile ; une blessure au couteau assénée par un malfrat dans une rue de Montparnasse, offre l’occasion à son ami Joyce de le sortir d’un mauvais pas et d’une salle commune emplie de « fracassés, d’agonisants, de recroquevillés », pour goûter à la douceur d’une chambre d’hôpital individuelle.

Outre l’ami Joyce, dont Beckett tapait les manuscrits, Maylis Besserie convoque dans les pensées imaginaires de Sam, quelques autres personnages tout aussi réels, comme Roger Blin, le metteur en scène qui a osé porter Beckett sur scène, ou encore « l’Éditeur », Jérôme Lindon dont le nom n’est pas cité mais dont l’appellation majuscule certifie l’amitié. Avec tous ceux-là, Beckett a beaucoup bu, beaucoup parlé, beaucoup marché. Bien sûr, Blin et Joyce ne sont plus là en 1989 mais Lindon, oui. Alors Maylis Besserie en profite pour imaginer une visite rendue par l’Éditeur au Tiers Temps, pour trouver un Beckett coincé entre les vieilles pies qui lui tiennent lieu de quasi-camarades de chambrée et les multiples soins dont il fait l’objet de la part des kinésithérapeutes, nutritionnistes et autres infirmières qui « ne veulent que son bien ». Pas de chance, l’Éditeur arrive au milieu d’un désastre : le coiffeur est là, « en plein ratissage de mes épis… flagrant délit de jardinage ». Coiffeur qui ne se contente pas de couper mais qui commente chacun de ses gestes. Pensée lugubre mais si juste prêtée à Beckett : « Pourquoi faut-il que même dans ses vieux jours, à l’hiver de son existence – hiver de son déplaisir – l’homme qui n’aspire pourtant plus à grand-chose, si ce n’est à un peu de paix, soit confronté à tant de bêtise ? » Et Beckett de déplorer que, contraint de fréquenter une population qu’il tentait de fuir jusqu’alors (personnel médical, garçon coiffeur, etc.), il soit devenu « un animal de compagnie devant lequel on déblatère ». Le tout en présence du cher ami Éditeur qui a la délicatesse infinie de se taire et d’attendre que le Figaro ait déguerpi pour attaquer le whiskey avec son complice.

Dans ce roman, on ne s’extrait du cerveau de Sam que pour lire des comptes rendus médicaux et infirmiers dont on sent bien que les auteurs – les désormais célèbres soignants – ne savent comment amadouer ce « résident » trop original. Oh ! que Beckett exècre ce mot de résidents pour lequel il propose mille alternatives d’une ironie drôlatique. Quel invraisemblable « résident » a-t-il pu être en effet, jusqu’à ce qu’en quelques semaines, il sombre dans un coma dont on ne le réveillera pas ? Qu’ont su ces soignants des pensées qui s’agitaient sous ce crâne resté broussailleux jusqu’à la fin et qui racontaient pêle-mêle l’humour irlandais, les doutes de l’écrivain, les envolées rugbystiques, les fidélités amicales, les infidélités conjugales, les errements d’une vie ? Ils n’en ont rien su bien sûr, tout comme Maylis Besserie qui n’a été témoin de rien mais qui met son imaginaire au service d’un récit aussi juste que sincère. Et audacieux.

Marie J

« Le tiers temps ». Maylis Besserie. Ed Gallimard. 183 pages.

Bravo et merci à Marie M. et à Maylis Besserie pour ces beaux textes, tristes et rafraîchissants. On en redemande.