Le coup avait été médité de longs mois. Il y avait eu ce visa délivré au mois de décembre 2017 par un attaché de l’ambassade d’Algérie. À l’hôtel Colombe, le guide attendait. Un confrère journaliste avait prévenu. Abdeslem Abdelhak c’est « le » connaisseur d’Oran, la deuxième ville du pays. Le temps d’échanger quelques mots avec ce sexagénaire d’emblée sympathique, de poser en vitesse les bagages dans la chambre et je lui explique l’objectif principal assorti d’un contexte express : entre la fin d’année 1915 et les premiers jours de 1916, Guillaume Apollinaire a vécu dans le quartier Lamur rebaptisé El Hamri après l’indépendance. Il était venu retrouver Madeleine, sa fiancée (voir seconde partie). D’après le plan c’est à vingt minutes à pied depuis l’hôtel.

Le coup avait été médité de longs mois. Il y avait eu ce visa délivré au mois de décembre 2017 par un attaché de l’ambassade d’Algérie. À l’hôtel Colombe, le guide attendait. Un confrère journaliste avait prévenu. Abdeslem Abdelhak c’est « le » connaisseur d’Oran, la deuxième ville du pays. Le temps d’échanger quelques mots avec ce sexagénaire d’emblée sympathique, de poser en vitesse les bagages dans la chambre et je lui explique l’objectif principal assorti d’un contexte express : entre la fin d’année 1915 et les premiers jours de 1916, Guillaume Apollinaire a vécu dans le quartier Lamur rebaptisé El Hamri après l’indépendance. Il était venu retrouver Madeleine, sa fiancée (voir seconde partie). D’après le plan c’est à vingt minutes à pied depuis l’hôtel.

Pour ce faire, il faut emprunter un long boulevard (autrefois avenue Alexandre de Yougoslavie) qui étreint une partie du centre-ville d’est en ouest. La circulation est dense, parfois régulée par un policier de la circulation, mais ce matin-là, non. Là-bas, traverser une rue peut être périlleux. L’expérience du Parisien n’est pas de trop au moment de prendre son élan. Il y a du bruit. L’horizon est borné par la montagne de Santa-Cruz et son fort. La ville tourne comme un moteur. Ses habitants vaquent à leurs missions journalières. Hormis les migrants du sub-Sahel qui se regroupent à certains carrefours dans l’espoir d’un emploi précaire ou d’un coup de pouce du destin, on croise peu d’étrangers à Oran et les touristes, du moins en ce mois de décembre 2017, semblent inexistants. Une situation appréciable quand on songe à toutes ces villes mondialisées, dénaturalisées et plus précisément à Paris où il est plus facile de trouver un bar à tapas qu’un honnête restaurant où l’on pratique le céleri rémoulade et le sauté de veau Marengo. Oran n’est pas une cité artificielle où prospéreraient les tendances. C’est un lieu cru, sans apprêts.

Avant d’arriver dans l’ancien quartier Lamur (le nom d’un fermier de la période coloniale), on longe un grand cimetière chrétien protégé d’une large enceinte. Sous l’époque française, il s’appelait Tamashouet. En pousser les portes revient à pénétrer dans un univers où le temps a été suspendu faute de clients. Un gardien accompagne le visiteur sans compter le policier qui suit à la trace ce journaliste aux intentions obscures. Ici les aîtres sont restés si l’on peut dire dans leur jus d’origine, bien qu’une partie du lieu a été tronquée pour cause d’aménagement urbain. Les aiguilles de l’horloge se sont arrêtées, les Français sont partis. On leur avait fait croire qu’ils étaient légitimes. Ils y avaient cru. Les dépouilles sont restées. On ne saurait dire si le malentendu se dissipera un jour.

Au-dessus des tombes le ciel est généreux et forme une grande coupole de verre. Le cimetière ressemble à n’importe quel autre cimetière de France avec non pas une impression d’abandon mais davantage une sensation de négligence entretenue. Les stèles égrènent des noms français, espagnols, quelquefois italiens. Ici des familles ont vécu, elles ont enterré les leurs. Et aujourd’hui les morts ont de la visite. Il y a une vieille vibration qui monte encore du sol, telle une mémoire fatiguée. De très vieux échos y transitent dans les courants d’air doux. Il faut savoir les entendre. Toutes ces voix sépulcrales forment un murmure collectif qui accompagne l’inconnu impromptu. Ce visiteur qu’un avion de Paris a parachuté sur les coups de midi. Qui a remonté les vieilles allées bordées de ficus. Qui a salué au hasard Vicenta Grande, épouse Morand, décédée le 3 novembre 1887 à l’âge de 17 ans, Joseph Domingo Grande décédé le 5 octobre 1878 à l’âge de 33 ans et enfin « l’épouse, maman et fille chérie » Yolande Valentin née Riso, décédée elle aussi à Oran le 13 octobre 1977. Il y a écrit « regrets éternels » sur la pierre.

Le quartier El Hamri (ci-contre) ne fait pas riche. Il est bordé de petites maisons dont la plupart semblent dater de l’entre-deux guerres. Il faut retrouver l’école car c’est le but du voyage. C’est là en effet qu’est venu un jour Guillaume Apollinaire dans ce quartier quadrillé comme à New York. Cet endroit n’a probablement pas beaucoup changé. Il y a une petite poste. Elle fait ancienne mais difficile de dire si elle existait déjà en 1915. Est-ce de cet endroit qu’est partie une carte postale d’Apollinaire à la poétesse Mireille Havet? A moins que ce ne fût de la poste centrale, qui sait. Il faudrait un expert en oblitération.

Le quartier El Hamri (ci-contre) ne fait pas riche. Il est bordé de petites maisons dont la plupart semblent dater de l’entre-deux guerres. Il faut retrouver l’école car c’est le but du voyage. C’est là en effet qu’est venu un jour Guillaume Apollinaire dans ce quartier quadrillé comme à New York. Cet endroit n’a probablement pas beaucoup changé. Il y a une petite poste. Elle fait ancienne mais difficile de dire si elle existait déjà en 1915. Est-ce de cet endroit qu’est partie une carte postale d’Apollinaire à la poétesse Mireille Havet? A moins que ce ne fût de la poste centrale, qui sait. Il faudrait un expert en oblitération.

L’école existe toujours, non loin d’une petite mosquée comme point de repère. Les passants nous assurent qu’il s’agit bien de celle-là. En ce mercredi, elle est ouverte. Il y a là une directrice pour accueillir le visiteur et son guide. Elle tombe un peu des nues. L’énoncé du déplacement est inattendu. L’école est jolie, repeinte de frais avec, semble-t-il, les mêmes couleurs mauves qu’à l’époque. La cour est gaie. L’apparence générale est soignée. Les portes des cabinets sont bariolées. Dans ce périmètre protecteur, il doit faire bon y vivre sa scolarité. La directrice habite la maison présumée de la famille Pagès, celle qui reçut le poète. C’est une bâtisse qui a un accès sur la rue et un autre depuis la cour de l’école. Comme souvent à Oran, Apollinaire est un parfait inconnu. Il n’est passé que quelques jours, au contraire d’un Albert Camus. Pagès est un patronyme qui n’évoque rien non plus à la directrice. Il y a eu bien d’autres directeurs, bien d’autres directrices qui se sont succédé ici. Du moins le décor de l’école (ci-dessous) est intact.

C’est bien là, aux dires des témoins locaux, que vivait la fiancée d’Oran. Ce serait bien ici (au moins dans ce quartier) que l’auteur de Zone s’est projeté au terme d’une gigantesque parabole effectuée en trois bonds depuis la guerre et ses tranchées, aux avants-postes de la mort.

C’est bien là, aux dires des témoins locaux, que vivait la fiancée d’Oran. Ce serait bien ici (au moins dans ce quartier) que l’auteur de Zone s’est projeté au terme d’une gigantesque parabole effectuée en trois bonds depuis la guerre et ses tranchées, aux avants-postes de la mort.

(1) Le voyage d’Apollinaire

Un jour du mois de mai 1915 alors qu’il est à la guerre, à cheval, que crépitent les mitrailleuses et que sifflent les obus, Guillaume Apollinaire s’entend apostropher par le vaguemestre. Un colis d’Algérie est arrivé pour lui. Il lui a été envoyé par Madeleine Pagès, professeur de lettres à Oran. Dans l’emballage, il découvre des cigares qu’il partage avec ses camarades. Sans doute viennent-ils de la Manufacture de tabacs d’Oran qui fabrique « cigares et cigarettes » à l’enseigne de « L’émancipation » société coopérative ou encore des établissements Lasry qui se flattent de posséder une usine à vapeur pour leurs produits Lilas et sans oublier Bastos, la « maison de confiance absolue ». Envoyer de quoi fumer aux soldats était chose courante. Apollinaire en recevra aussi de Lou son ancienne amante et de Jeanne-Yves Blanc, sa marraine de guerre. Et même de l’eau « Bénita » contre les poux que lui expédiera André Level. Mais les cigares de Madeleine, il les a trouvés « exquis ». C’est du moins ce qu’il lui écrit le 5 mai 1915, dans une seconde lettre, 5 mois après leur rencontre dans un train qui partait de Nice.

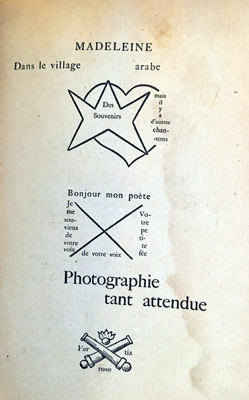

Elle ne l’avait donc pas oublié. En lui adressant le paquet que l’on devine confectionné avec soin, elle répond ainsi au premier courrier de l’écrivain en date du 16 avril 1915 et signé du « Brigadier Gui de Kostrowitzky, 38e d’artillerie de campagne, 45e batterie, secteur postal 59 ». Des cigares, il en fera un jour un beau calligramme, un de ces poèmes débarrassés de la ligne horizontale et exprimant par un trait émancipé la signification du propos. Cela donnera par exemple, dans un recueil publié en 1918, « un cigare allumé qui fume » dont le texte épouse la forme d’une volute.

Les cadeaux que lui a adressés Madeleine sont inespérés. Car un long silence s’est installé entre Madeleine et Apollinaire depuis leur rencontre fortuite sur le quai de la gare de Nice, au tout début du mois de janvier 1915. Ce jour-là, il n’est pas loin de solder une aventure amoureuse intense avec Louise de Coligny-Châtillon. Tel un un commerce de détail en effet, l’amour finit toujours par connaître, d’une façon ou d’une autre, la liquidation. Apollinaire est en instance de regagner son régiment à Nîmes. Et quand il choisit son compartiment, la main encore tiède d’une dernière caresse à Lou, son regard tombe sur Madeleine. Après une visite de famille à Nice, celle-ci doit prendre le bateau à Marseille afin de rejoindre son domicile à Oran, la grande ville d’Algérie occidentale. Elle était contente de ses vacances de Noël passées à Nice, dans la maison de son frère aîné, militaire lui aussi. Bien plus tard elle a raconté dans un texte avoir aperçu un monsieur faisant ses adieux à une dame sur le quai avant d’entrer dans son compartiment. Elle s’est rappelé d’un homme plutôt grand avec des jambes courtes et coiffé d’un képi trop petit porté avec décontraction, un peu en arrière. D’emblée ils ont parlé de poésie. Elle ne connaissait pas la sienne mais il lui a promis de lui adresser un volume d’ « Alcools », son œuvre centrale parue en 1913. Elle lui a écrit son adresse sur un bout de papier et pense déjà ne « plus supporter ces yeux tendres, cette voix douce ». Et que l’idée même de lui toucher sa main lui est « insoutenable ».

Les lettres de Guillaume à Madeleine sur un an et dans leur configuration actuelle, remplissent quelque 500 pages d’un livre de poche. Elles racontent une épopée amoureuse, une correspondance rare par son intensité. On ne sait jamais vraiment qui charme l’autre. Ce rôle est en général attribué aux hommes. Mais ce genre d’affaires ne marche qu’en duo. La rencontre effective est toujours à double sens. Un séducteur tout seul n’est qu’un bon à rien. Une femme qui cherche à plaire mais privée d’écho est une lampe sans courant. Ce qu’il y a de sûr c’est que la première missive, la première salve, revient à Guy, l’artilleur.

Le charme de la jeune femme, instillé comme un logiciel dormant dans la mémoire d’Apollinaire durant un trajet de chemin de fer, a fini par s’activer et donner cette première lettre polie dans laquelle le soldat s’inquiète de savoir si elle se souvient de lui. Mais le colis chargé de cigares, le « gentil colis oranais » comme il dit, est une réponse des plus claires. Elle touche droit au cœur d’Apollinaire. Comme un pêcheur, il sent la prise, le fil se tend. Alors assis sur un sac d’avoine, s’appuyant sur un tronc d’arbre, il soigne sa réponse et revoit en imagination la « petite voyageuse diserte aux longs cils, au visage expressif ». Avec les échanges autour de la poésie qu’il garde en mémoire, il chérit ce « merveilleux souvenir » maintenant qu’il n’a plus que la « guerre comme décor » et qu’un obus « passe parfois en miaulant ». Apollinaire n’a pas été le seul à écrire ainsi, à se réchauffer d’une carte postale et à peupler de fantasmes charnels autant que de sentiments, les intervalles qui séparent l’envoi de sa réponse et jusqu’à épuisement du jeu. Dans cette boue composite où ils pataugeaient tous, ce magma humain fait de chair, de sang, ce brouet d’excréments, de vomi, de gaz toxiques, la correspondance était une fameuse échappatoire ailée.

Apollinaire fait donner l’artillerie, mais dans les intermèdes, les « longs loisirs », il rédige sans cesse et beaucoup à l’adresse de Madeleine. Quand il n’y a plus de papier, il se débrouille. Au mois de mai, après lui avoir réclamé une photo dont il a déjà réservé la place dans sa veste « du côté gauche, du même côté que le sabre et le revolver », il convertit une écorce de bouleau en feuille de correspondance. Il y dispose des calligrammes et lui dit pour conclure « Adieu petite fée très lointaine et si proche. Je vous baise la main ». Ce travail de séduction que la jeune femme encourage très vite depuis son port algérien, ne fait que commencer. Il va durer moins d’un an. Cela ressemble à une partie de tennis. Ce jeu est fait pour s’éterniser. Il faut jouer en fond de court, limiter les volées, doser les envolées, sans jamais déborder le partenaire. Apollinaire exploite son imagination sans bornes pour tisser la toile du piège amoureux. Cela fonctionne d’autant mieux que là-bas, de l’autre côté de la Méditerranée, la jeune femme est consentante. Progressivement elle comprend les règles qui s’échafaudent et se démultiplient. Elle lui laisse l’initiative et mieux elle le conforte dans une savante complicité. Il est manipulateur mais le jeu la rend maligne. On peut la comprendre. Cette correspondance est un petit miracle pour cette jeune fille assagie dans un creuset familial de bon aloi, la quiétude de cette France coloniale qui croyait avoir l’éternité devant elle. Elle échange avec Apollinaire, oui Guillaume Apollinaire, un poète, l’ami des cubistes.

Apollinaire fait donner l’artillerie, mais dans les intermèdes, les « longs loisirs », il rédige sans cesse et beaucoup à l’adresse de Madeleine. Quand il n’y a plus de papier, il se débrouille. Au mois de mai, après lui avoir réclamé une photo dont il a déjà réservé la place dans sa veste « du côté gauche, du même côté que le sabre et le revolver », il convertit une écorce de bouleau en feuille de correspondance. Il y dispose des calligrammes et lui dit pour conclure « Adieu petite fée très lointaine et si proche. Je vous baise la main ». Ce travail de séduction que la jeune femme encourage très vite depuis son port algérien, ne fait que commencer. Il va durer moins d’un an. Cela ressemble à une partie de tennis. Ce jeu est fait pour s’éterniser. Il faut jouer en fond de court, limiter les volées, doser les envolées, sans jamais déborder le partenaire. Apollinaire exploite son imagination sans bornes pour tisser la toile du piège amoureux. Cela fonctionne d’autant mieux que là-bas, de l’autre côté de la Méditerranée, la jeune femme est consentante. Progressivement elle comprend les règles qui s’échafaudent et se démultiplient. Elle lui laisse l’initiative et mieux elle le conforte dans une savante complicité. Il est manipulateur mais le jeu la rend maligne. On peut la comprendre. Cette correspondance est un petit miracle pour cette jeune fille assagie dans un creuset familial de bon aloi, la quiétude de cette France coloniale qui croyait avoir l’éternité devant elle. Elle échange avec Apollinaire, oui Guillaume Apollinaire, un poète, l’ami des cubistes.

Les Lettres à Madeleine synthétisent une histoire d’amour mirifique contenant des poèmes « secrets » et incandescents. Une immense parenthèse épistolaire qui se terminera après le voyage à Oran. Car sans que les deux protagonistes le sachent ou le devinent, ils empruntent pourtant une voie sans issue. Ils croient chacun que cette correspondance est un prélude, une vibration bidirectionnelle qui doit augurer une suite maritale. Cette perspective en est le moteur. Une machine à mots doux qui commencera à caler dans le décor des réalités familiales, là-bas, dans cette Afrique du Nord où le bruit des canons s’étouffe dans les colonnes des journaux.

En août 1915 il demande et obtient la main de Madeleine. « Je vous suis très reconnaissant de la bonne grâce avec laquelle vous avez bien voulu contribuer au bonheur de ma vie », écrit-il ainsi à Madame Pagès, avant de l’embrasser « filialement ». Et au mois de décembre, suite à des échanges écrits sur de la braise il demande à sa hiérarchie, la permission de quitter le front. Le 22 décembre (après avoir signifié à Lou son autre amante qu’il partait en Algérie voir des « amis »), il expédie à Madeleine un avant-dernier courrier dans lequel il lui exprime sa joie : « Je t ‘adore. Je ne sais plus bien ce que j’écris. Je suis affolé que cette permission se dessine enfin. Mon amour je t’adore follement, je t’aime. Je cesse ma lettre écrirai demain, je crois que je serai en route. Je prends ta bouche et tout ton corps à moi ». A Marseille, le 25 décembre, il ne dépose que ces quatre mots sur un télégramme : « je prends prochain courrier ». La vie d’alors, comme celle d’aujourd’hui mais sur un autre mode, était faite pour la correspondance.

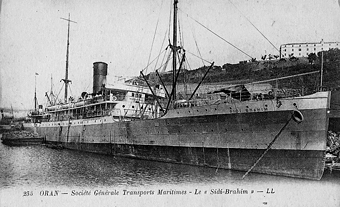

Le Sidi-Brahim, bateau sur lequel il embarque, annonce dans sa présentation que la télégraphie sans fil est à bord. C’est un navire tout neuf, un paquebot mixte à une cheminée sorti en 1911 du chantier wan Hunter & Wigham Ridchardson Ltd. de Low Walker (Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni). Une carte postale le montre dans le Golfe de Lion bravant la tempête avec des passagers bien accrochés au bastingage. Après avoir été cédé à la Turquie et rebaptisé Umram, il sera démoli en 1954 à Savone (Italie).

Le Sidi-Brahim, bateau sur lequel il embarque, annonce dans sa présentation que la télégraphie sans fil est à bord. C’est un navire tout neuf, un paquebot mixte à une cheminée sorti en 1911 du chantier wan Hunter & Wigham Ridchardson Ltd. de Low Walker (Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni). Une carte postale le montre dans le Golfe de Lion bravant la tempête avec des passagers bien accrochés au bastingage. Après avoir été cédé à la Turquie et rebaptisé Umram, il sera démoli en 1954 à Savone (Italie).

Madeleine ne l’attend pas au débarcadère. Parti le 26 décembre de Marseille, Apollinaire est arrivé 40 heures plus tard à Oran selon un temps de parcours déjà en vigueur en 1903. Sur le quai, il a loué un cocher. En entendant les sabots d’un cheval, Madeleine frémit. « Maman, le voilà ! » s’est-elle écriée d’après ce qu’elle raconte dans des souvenirs enfin publiés dans le numéro 14 de la revue « Apollinaire ». Il fait beau, le décorum est sans fausse note. Le cocher passe devant Madeleine sans s’arrêter mais elle bondit sur le marchepied et tombe directement sur la poitrine du poète qui l’enserre de ses bras vigoureux. Que la fête commence. Il lui dit « Madeleine, ma chérie, tu es plus jolie encore que dans mes rêves, tu es plus jolie que ma petite apparition du train (… ) ». Mais elle ne répond rien rendue muette par la joie qui l’irrigue des pieds à la tête. Elle porte un tailleur bleu confectionné par sa tante Thérèse et un corsage blanc bordé de fourrure. Pour Apollinaire on a préparé une chambre avec de beaux draps et toute la maison a été parfumée avec de la lavande cueillie sur la montagne de Santa-Cruz. L’accueil familial est chaleureux et chacun se démultiplie pour nourrir de bonnes choses ce soldat arrivé de si loin.

À Oran, la guerre est un peu abstraite. Pour s’en inquiéter il faut lire les journaux. Dans ses éditions d’alors, le Quotidien d’Oran vendu cinq centimes, les premières pages ne parlent que de cette Europe qui flambe un peu partout avec des communiqués officiels frelatés de propagande positive. « En Champagne, selon le ministère de la guerre (édition du 1er janvier 1916), l’ennemi a tenté de nous enlever pendant la nuit, à coups de grenades, un petit poste d’écoute. L’attaque a complètement échoué. Nuit relativement calme sur le reste du front ».

Pour quelques jours, Apollinaire a donc quitté le champ de tir. Curieux de tout par nature, méditerranéen dans l’âme, il se rassasie de tout ce qu’il découvre sans craindre un éclat d’obus où une attaque au gaz. Ici à Oran tout est paisible. Dans cette France coloniale souvent dépeinte comme idéale mais où les musulmans sont encore des citoyens de seconde zone selon le code de l’indigénat, il va vivre un « séjour idyllique » où « il se montre sous son meilleur jour » comme l’écrit Claude Debon dans la revue Apollinaire. Avec Madeleine ils se promènent. Ils prennent le tramway jusqu’à la place d’Armes avec ses lions en bronze. Ils passent devant des magasins d’espargates (espadrilles) et de gargoulettes, sortes de vases destinés à contenir du vin ou de l’eau. Madeleine et Guillaume attaquent la montée de Santa-Cruz (ci-contre en 1916) par des sentiers garnis d’aiguilles de pins. Les enfants qui les accompagnent enseignent à Guillaume comment arracher des margaillons, soit des cœurs de « palmiers nains au goût d’artichaut sauvage » lui explique Madeleine. Sur la pente qui descend vers la baie de Mers el Kébir, bien que ce soit l’hiver, ils croisent des tulipes noires, des marguerites jaunes et des bleuets. Avant de revenir par le tram vers le centre ville où on peut deviner qu’Apollinaire allait d’enchantement en étonnement comme devant la brasserie « Guillaume » (Tell) qui déployait sa terrasse devant l’hôtel Royal. Ils s’y seront rafraîchis à coup sûr.

Pour quelques jours, Apollinaire a donc quitté le champ de tir. Curieux de tout par nature, méditerranéen dans l’âme, il se rassasie de tout ce qu’il découvre sans craindre un éclat d’obus où une attaque au gaz. Ici à Oran tout est paisible. Dans cette France coloniale souvent dépeinte comme idéale mais où les musulmans sont encore des citoyens de seconde zone selon le code de l’indigénat, il va vivre un « séjour idyllique » où « il se montre sous son meilleur jour » comme l’écrit Claude Debon dans la revue Apollinaire. Avec Madeleine ils se promènent. Ils prennent le tramway jusqu’à la place d’Armes avec ses lions en bronze. Ils passent devant des magasins d’espargates (espadrilles) et de gargoulettes, sortes de vases destinés à contenir du vin ou de l’eau. Madeleine et Guillaume attaquent la montée de Santa-Cruz (ci-contre en 1916) par des sentiers garnis d’aiguilles de pins. Les enfants qui les accompagnent enseignent à Guillaume comment arracher des margaillons, soit des cœurs de « palmiers nains au goût d’artichaut sauvage » lui explique Madeleine. Sur la pente qui descend vers la baie de Mers el Kébir, bien que ce soit l’hiver, ils croisent des tulipes noires, des marguerites jaunes et des bleuets. Avant de revenir par le tram vers le centre ville où on peut deviner qu’Apollinaire allait d’enchantement en étonnement comme devant la brasserie « Guillaume » (Tell) qui déployait sa terrasse devant l’hôtel Royal. Ils s’y seront rafraîchis à coup sûr.

Le « Guide pratique du touriste & de l’Oranais » de cette époque, nous enseigne que la pratique de l’apéritif était variée. On y buvait du Bordeaux-Quina, un mélange de vin et de quinquina, mais aussi de la limonade Hummel Frères, de la bière l’Algérienne. On y dégustait le « Colonial » l’apéritif « régénérateur » fabriqué par la maison Tricot, l’anisette de Manuel Miralles, le Quinquin Africain (gentiane et quinquina) ou encore l’absinthe Junod qui bue avant le repas garantissait « un bon appétit ». Ce guide Eugène Bertheau, distribué gratuitement, publiait également les renseignements bons à savoir sur cette ville dont la superficie était de 5000 hectares soit environ la moitié du Paris d’aujourd’hui. D’après un décompte effectué peu avant l’arrivée d’Apollinaire, cette cité située à 421 kilomètres d’Alger accueillait en son sein quelque 90.000 habitants dont 45.000 Français, 11.000 « israélites naturalisés », 14.000 « indigènes » et 23.000 étrangers « la plupart espagnols ». Le guide comportait également tous les indicateurs de transport ce qui nous permet de dire qu’Apollinaire est reparti vers Marseille le vendredi 7 janvier par le bateau de 17 heures. Cette fois Madeleine l’aura accompagné jusqu’à la passerelle de laquelle il lui adressera « un petit signe de la main ».

La lettre que Guillaume Apollinaire adresse le 10 janvier à Madeleine Pagès témoigne d’évidence du plaisir éprouvé par Apollinaire à Oran. Et apparemment, les sentiments sont toujours là. Il lui dit « mon amour » et sa reconnaissance pour l’accueil que elle et sa famille lui ont prodigué. Il décrit cette parenthèse, juste avant de prendre le train en gare de Marseille, comme « une délicieuse permission ». Que le voyage a été tourmenté à cause d’une mauvaise mer. Et sa conclusion « Ma bouche et nos langues mon chéri exquis jouent divinement » fait que rien ne laisse supposer encore la décomposition de cette relation amoureuse. De retour à Paris, il déjeune avec sa mère et lui révèle ses fiançailles, laquelle n’y trouve « rien à redire ». La jeune femme est toujours « son Madelon adoré ». Durant le mois de janvier elle lui envoie des dattes et des mandarines et plus tard des écorces de courges confites, de la boutargue (du poisson en conserve que Apollinaire n’aime pas) ou encore des cigarettes Job. Ce n’était pas encore le temps des clémentines qu’allait inventer à Oran, autour de 1920, un certain Père Clément. Leur correspondance ne faiblit pas. Sur le front amoureux, il n’est pas encore question de démobilisation. Il persiste à évoquer son « amour adoré » lorsqu’il reçoit ses lettres des 3, 4, 5 et 6 février. Une vraie rafale qui témoigne d’une volonté farouche d’entretien.

Le bref séjour africain a bien marqué Apollinaire. Le 20 février 1916 il lui écrit d’Orcourt qu’il pense « à la mer si bleue et aux montagnes mauves d’Oran » avant d’ajouter que là où il se trouve, « la nuit va descendre mais sans les couleurs crépusculaires qui donnent un charme de féerie aux côtes méditerranéennes quand la nuit se dispose à venir secouer ses violettes sur l’Afrique où tu t’endors ma douce chérie ». Cependant que selon l’écrivain, quelques lettres plus loin, « la guerre devient violente » ce qui ne l’empêche pas d’être des plus tendres avec sa « rose chérie ». Nous sommes le 11 mars. Il lui écrit encore le 13. Le 14 sa lettre est inquiétante et prend un tour testamentaire, parce qu’il part sur « la ligne » et il lui demande quoiqu’il advienne « d’être forte pour en ce moment et toujours ». Le 15 la missive est encore plus courte, Apollinaire indique qu’il a la bouche « pleine de sable ». Le 18 il lui écrit qu’il a été blessé à la tête par un éclat d’obus qui a traversé son casque. On sait que son sang a giclé sur le numéro du Mercure de France qu’il était en train de lire. L’image du papier ensanglanté a subsisté. Par un courrier du 21 mars elle saura qu’il va être opéré à l’hôpital de Château-Thierry.

Son nom figure dans un registre d’admission au milieu d’autres patronymes (ci-contre). Un télégramme qu’il lui adresse le 27 mars l’informe qu’il va être évacué sur Paris. De l’hôpital du Quai d’Orsay il lui dit qu’il l’aime mais le texte entier tient sur une ligne. Le 19 avril c’est encore plus lapidaire « Pas entreprendre voyage maintenant ». En fait l’éclat d’obus a fait des dégâts considérables. L’histoire d’amour est en train de tourner court, de vriller vers le sol comme un avion abattu. Le métabolisme de Guillaume Apollinaire sera durablement affecté. Au point que cette faiblesse ne lui permettra pas de résister à l’épidémie de grippe espagnole qui fondra sur Paris en 1918, emportant l’écrivain, le poète et l’amant multiple de vie à trépas, le 9 novembre. Dans sa préface aux « Lettres à Madeleine », Laurence Campa avait choisi de conclure par cette adresse à la fiancée d’Oran au mois de juillet 1915: « Madeleine ce qui n’est pas à l’amour est autant de perdu ». Mais les beaux sentiments ont fini par se replier, comme une section défaite par un ennemi invisible.

Son nom figure dans un registre d’admission au milieu d’autres patronymes (ci-contre). Un télégramme qu’il lui adresse le 27 mars l’informe qu’il va être évacué sur Paris. De l’hôpital du Quai d’Orsay il lui dit qu’il l’aime mais le texte entier tient sur une ligne. Le 19 avril c’est encore plus lapidaire « Pas entreprendre voyage maintenant ». En fait l’éclat d’obus a fait des dégâts considérables. L’histoire d’amour est en train de tourner court, de vriller vers le sol comme un avion abattu. Le métabolisme de Guillaume Apollinaire sera durablement affecté. Au point que cette faiblesse ne lui permettra pas de résister à l’épidémie de grippe espagnole qui fondra sur Paris en 1918, emportant l’écrivain, le poète et l’amant multiple de vie à trépas, le 9 novembre. Dans sa préface aux « Lettres à Madeleine », Laurence Campa avait choisi de conclure par cette adresse à la fiancée d’Oran au mois de juillet 1915: « Madeleine ce qui n’est pas à l’amour est autant de perdu ». Mais les beaux sentiments ont fini par se replier, comme une section défaite par un ennemi invisible.

PHB

À suivre dans l’édition de demain « Oran contemporaine » et « La surprise du musée Zabana »

Belle première étape d’un voyage que l’on espère long…avec le subtil mélange d’un aujourd’hui journalistique et d’un hier amoureux et poétique

Mon très cher Philippe , quel voyage tu nous offres là ! Avant toute chose, asseyons-nous à cette terrasse, j’hésite, un Bordeaux-Quina, ou une anisette de Manuel Miralles ? Allez raconte encore, je suis impatient d’attendre la suite de ton récit.

Ping : L’Algérie d’Apollinaire en 2017 (seconde partie) | Les Soirées de Paris