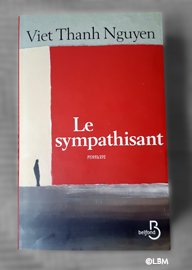

Voilà bien un des livres les plus stupéfiants, les plus sidérants, les plus hallucinants, les plus bouleversants, les plus virulents, les plus décapants, les plus désopilants, les plus terrifiants, que l’on ait jamais lu. Premier roman signé Viet Thanh Nguyen, écrit en américain, « Le sympathisant » a obtenu notamment le prix Pulitzer en 2016 (équivalent US de notre Goncourt) et le Prix du meilleur livre étranger en France cette année. Sur la dernière de couverture, on trouve cette définition : Sympathisant n. m.: personne qui approuve les idées et les actions d’un parti sans y adhérer. Mais de quel parti s’agit-il, dans ce livre de fiction historique où tout n’est qu’ambigüité ?

Voilà bien un des livres les plus stupéfiants, les plus sidérants, les plus hallucinants, les plus bouleversants, les plus virulents, les plus décapants, les plus désopilants, les plus terrifiants, que l’on ait jamais lu. Premier roman signé Viet Thanh Nguyen, écrit en américain, « Le sympathisant » a obtenu notamment le prix Pulitzer en 2016 (équivalent US de notre Goncourt) et le Prix du meilleur livre étranger en France cette année. Sur la dernière de couverture, on trouve cette définition : Sympathisant n. m.: personne qui approuve les idées et les actions d’un parti sans y adhérer. Mais de quel parti s’agit-il, dans ce livre de fiction historique où tout n’est qu’ambigüité ?

Le récit commence ainsi : « Je suis un espion, une taupe, un agent secret, un homme au visage double. Sans surprise, peut-être, je suis aussi un homme à l’esprit double [….] Simplement, je suis capable de voir n’importe quel problème des deux côtés. » Ces mots s’adressent à un commandant dont nous ne savons rien, et il nous faudra attendre la page 393 (sur 483 au total) pour comprendre qu’il s’agit d’une confession écrite à la demande de ce commandant. Ce qui remet en question, à la seconde, toute la véracité des 393 pages qui précèdent.

Pour nous guider au sein de cette ambiguïté allant au-delà de la dualité, nous savons que l’auteur est né au Viêt Nam en 1971, et qu’il a quitté le pays avec sa famille après la chute de Saïgon en avril 1975 (à l’âge de quatre ans donc), abordant aux côtes américaines dans un cargo débordant de boat people. Réfugiée dans un camp de Pennsylvanie, la famille parviendra à gagner la Californie, et le fils aîné, après avoir étudié à Berkeley, deviendra enseignant en littérature comparée à USC (University of Southern California), près de Los Angeles, tout en rédigeant son livre (et autres publications de non fiction). Brillante réussite, donc, pour cet ex-boat people qui pourtant ne renie rien du sort de son pays, comme le prouvent ce premier roman et ses multiples activités.

Bien entendu, le livre est imprégné de son parcours, mais allant bien au-delà, Viet brosse une fresque monumentale nous entrainant de la chute cauchemardesque de Saigon au Los Angeles déprimant des émigrés, puis sur le tournage d’un film apocalyptique aux Philippines, puis retour à L.A., puis comme back au pays, via la Thaïlande et le Laos. Le narrateur n’a ni nom ni âge, et nous apprenons peu à peu les raisons de sa fondamentale dualité : il est l’enfant d’un prêtre français et d’une mère vietnamienne si atrocement pauvre qu’elle en mourra à trente-cinq ans. Non seulement le père n’aidera jamais la famille à vivre, mais il refusera d’endosser sa paternité et ne prononcera jamais ces mots : « Mon fils ». C’est peut-être pourquoi ce fils n’a pas de nom dans le livre.

Pour ses compatriotes, ce fils renié à moitié Blanc n’a pas d’identité, et ils le traitent volontiers de « bâtard », injure insupportable qui déchaîne chaque fois sa violence extrême. Au cours de sa confession, parlant de lui-même, il lui arrivera d’écrire « moi et moi-même », ou bien « nous ». Bien entendu, cette dualité existentielle est ce qui va lui permettre de devenir « un homme au visage double », même si à force de le voir duper tout le monde, on finit par se demander qui il est vraiment.

Le fil rouge du livre est ce pacte de sang qui le lie à deux de ses compatriotes : à quatorze ans, les trois amis, Bon, Man et le narrateur, s’entaillent la paume de la main et mélangent leur sang, pacte dont ils garderont toute leur vie la cicatrice, et qui les engagera à pratiquer une inaltérable amitié réciproque. Aucune dualité sur ce plan. De la vraie, de la pure, de l’héroïque amitié. A la vie, à la mort.

Même si cette amitié va se trouver mise à rude épreuve, notamment au début du livre, lorsque nous assistons à la chute de Saïgon du point de vue du narrateur, aide de camp et officier de renseignements d’un général de la République du sud Viêt Nam nanti d’une épouse et de cinq enfants, « un homme de foi qui croyait en la gastronomie et en Dieu ; en sa femme et ses enfants ; aux Français et aux Américains. » Les Français ont appris à ce général les vertus d’une bonne bouteille de Bourgogne, et les Américains lui offraient, pensait-il, une bonne protection contre « les Raspoutines étrangers qui avaient hypnotisé nos frères du Nord. » Double aussi, donc, le général, sans autre nom lui aussi, et même triple.

Mais en ce 30 avril 1975, alors que les Vietnamiens du Nord composant l’armée populaire menée par « oncle Hô » déferlent sur la capitale du sud, la protection des Américains va tout juste permettre au général, à sa famille, au narrateur et à son ami Bon (Man reste sur place) de pouvoir sauter in extremis dans le dernier Hercule C-130 décollant de l’aéroport bombardé de tous côtés. Ce qui nous vaut une description inoubliable des centaines de soldats, personnels yankees et vietnamiens entassés pendant des heures dans des baraquements, puis montant sous les bombes à l’assaut du dernier avion en partance. L’humour et l’horreur se côtoient en permanence : alors que la femme du général (toujours appelée « madame » tout court dans le récit) est invitée à s’entasser dans la carlingue archi bondée « à touches fesses, ma petite dame », à la dernière seconde, la femme et le fils de Bon sont fauchés par une rafale.

Nos personnages atterrissent dans l’île de Guam, puis après un passage dans divers camps de réfugiés, se retrouvent à Los Angeles, non loin de Hollywood. « Madame » va se révéler beaucoup plus adaptable et resourceful que le général en pleine déroute morale, tandis que le narrateur lui demeure fidèlement attaché, remplissant ses fonctions d’aide de camp et d’officier de renseignements aussi rigoureusement que s’ils étaient toujours à Saïgon. Mais chez lui, le soir, l’officier modèle envoie régulièrement des lettres à sa tante parisienne –en fait, la tante de Man- dont la partie rédigée à l’encre invisible est destinée à Man, resté au pays. Il y raconte tout ce que font le général et son groupe d’officiers saïgonnais obsédés par l’idée de restaurer leur république par les armes. Ce qui nous vaut des scènes cruellement hilarantes, car ces émigrés plutôt réac réduits, dans le civil, à un sort assez misérable, prennent leur revanche lors de ces réunions où ils se croient redevenus des petits chefs, et deviennent la proie d’un certain « congressman » (en anglais dans le texte français), qui finira par mettre le narrateur en contact avec un « Auteur » (sic) hollywoodien.

Ce qui va entraîner notre héros double aux Philippines, comme soit disant conseiller pour les figurants locaux et l’authenticité indigène, sur le tournage d’un film hollywoodien pur jus, dans lequel des commandos US traquent aux confins des horizons vietnamiens le plus redoutable des guérilleros locaux, surnommé King Kong. Si cela vous évoque, à quelques différences près, le célèbre « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola, film symbole de la démesure hollywoodienne (donc intrinsèquement américaine), lui aussi tourné aux Philippines, vous ne vous trompez pas (comme l’indique l’auteur au cours des trois pages de remerciements à diverses sources d’inspiration figurant à la fin de l’ouvrage).

Une preuve supplémentaire de la puissance évocatrice de ce livre alliant sans cesse événements et personnages réels et imaginaires, faculté assez rare qui fait les grands écrivains, tel John Le Carré ne cessant de clamer depuis cinquante ans « C’est mon imagination ! »(voir mon article du 9 novembre 2016 sur son autobiographie). L’imagination fabuleuse de Viet Thanh Nguyen, capable de se glisser à l’intérieur de n’importe quel personnage, n’importe quelle scène, nous entrainera jusqu’au bout, lors d’un retour plus que terrifiant du narrateur au pays, même si l’humour aura, littéralement, le dernier mot.

Lise Bloch-Morhange

« Le sympathisant » Viet Thanh Nguyen, Belfond 23,50 euros

Chère Lise,

vous allez dire que je vous en veux… Mais bon, je suis là pour rétablir la vérité historique… Hô Chi Minh n’était pas à la tête des troupes libératrices en 1975… Car le grand homme était mort depuis 1969. Paix à son âme révolutionnaire.

Je pense que vous vouliez parler du plus grand militaire du 20e siècle (Général Bigeard dixit) : le général Giap, qui a triomphé successivement des Français et des Américains. Chapeau !

Bonjour à vous,

la question n’est pas là, il s’agit d’un roman, pas d’un livre d’histoire.

A ma connaissance, dans le livre il n’est pas question du général Giap, mais de « oncle Hô » pour évoquer la mobilisation du nord du pays.

Best,

Lise

Je ne voulais pas vous vexer mais corriger une petite erreur. Dommage que votre romancier anticommuniste n’évoque pas le général Giap ! Même Mac Arthur l’admirait !

« Mon » romancier n’est pas anticommuniste, puisqu’ ainsi que l’attestent le titre, le roman, et mon article, ce romancier a le don « de voir n’importe quel problème des deux côtés ».