Au début de la dernière séquence, on pourrait croire qu’il s’agit d’une descente de la police anti-drogue dans l’appartement de Stefan Zweig à Petropolis. Mais on comprend très vite que l’écrivain s’est suicidé. Il l’a fait en absorbant du Véronal, un barbiturique inventé par un chimiste allemand à Vérone. Une légende de la littérature mondiale vient de s’éteindre en même temps qu’elle se perpétue avec une force surprenante d’actualité.

Au début de la dernière séquence, on pourrait croire qu’il s’agit d’une descente de la police anti-drogue dans l’appartement de Stefan Zweig à Petropolis. Mais on comprend très vite que l’écrivain s’est suicidé. Il l’a fait en absorbant du Véronal, un barbiturique inventé par un chimiste allemand à Vérone. Une légende de la littérature mondiale vient de s’éteindre en même temps qu’elle se perpétue avec une force surprenante d’actualité.

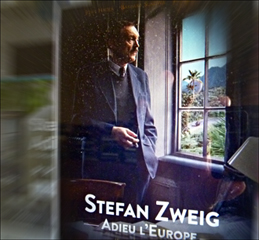

Sorti le 10 août, « Stefan Sweig adieu l’Europe », est un film qui marie la douleur de l’exil à l’impasse d’une dépression inguérissable. Ce cocktail est un poison en soi que l’absorption en surdose d’un puissant somnifère viendra parachever comme un coup de grâce. Ce long métrage signé Maria Schrader est dépourvu de la moindre action. Il serait presque ennuyeux si la force de la narration ajoutée à la personnalité monumentale du personnage principal ne le rendait pas finalement poignant.

Le « biopic » débute à Rio de Janeiro en 1936. Zweig est l’invité du Pen-Club, une association internationale d’écrivains fondée en 1921 dont l’acronyme décline les différents métiers de l’écriture : « Poets–Playwrights, Essayists–Editors, Novelists–Non-fiction authors ». Zweig a alors 55 ans et une une longue carrière d’écrivain derrière lui. Il est né en 1881 en Autriche. Après la première guerre mondiale il pressent très vite les confits latents et la montée du nazisme. Pacifiste, européen convaincu, juif mais globalement neutre par choix philosophique profond, il s’exile d’abord à Londres, alors que peu de monde encore y compris sa propre famille, ne saisit le danger qui guette l’Europe.

Oui le film est puissant autant que subtil et souvent à la frontière de l’ennui dans la mesure il nous embarque dans les tourments intérieurs de Stefan Zweig qui s’oblige à accepter tous les honneurs qui lui sont rendus à travers maintes et maintes réceptions, maints et maints discours en portugais, français, anglais ou allemand. Il donne l’impression de subir cette notoriété et le talent de Josef Hader, l’interprète principal, fait que nous la subissons aussi. On le suit au Brésil, en Argentine, à New York puis dans une dernière étape de nouveau au Brésil. Le poids de l’exil est tellement bien rendu que le film nous transpose dans l’hypothèse où nous-mêmes serions obligés d’y céder si l’Europe actuelle, bien tourmentée, se détraquait de façon dramatique. Sa première épouse retrouvée à New York lui raconte les angoisses de son passage à Paris lorsqu’elle manque de se faire happer par la Gestapo. Il y a ceux qui peuvent embarquer à Marseille en laissant sur le quai ceux qui n’ont pas pu. Il y a ceux dont on a des nouvelles et ceux qui ne donnent plus signe de vie. C’est une des réussites du film que de nous montrer que l’on ne laisse pas ses inquiétudes dans son pays d’origine. Stefan Zweig culpabilise d’être à l’abri comme d’autres sans doute sauf que le mal dépressionnaire qui le ronge lui est insupportable. En bougeant sans cesse, avec sa secrétaire dont il s’est épris, il tente de tromper son ennemi intérieur jusqu’au constat d’échec dont il finit par tirer la conclusion fatale.

Tout cela est bien lourd à porter y compris pour le spectateur. Mais l’histoire a des vertus pédagogiques. D’abord parce que Zweig et ses confrères de l’époque maintenaient bien haut l’exigence intellectuelle à l’heure où en France un premier ministre s’associe à un débat décourageant sur les normes vestimentaires à la plage. Et surtout parce que Stefan Zweig avait les yeux grands ouverts et que sa lucidité démontre qu’il ne faut pas détourner le regard des petits signaux d’alerte qui se multiplient dans l’histoire des peuples. Voir ce film au rythme parfois pesant plutôt qu’une des histoires bien emballées qui nous attendent à la rentrée serait déjà un premier pas.

PHB

Vous avez eu bien raison, Philippe, d’aller vous ennuyer un peu avec Stefan Zweig….

J’aime particulièrement « La confusion des sentiments » et « Le monde d’hier », où il nous fait vivre la transformation et la décadence de la Vienne de sa jeunesse, au tournant du siècle. Il parait qu’il a posté à son éditeur le manuscrit de ce dernier livre la veille de son suicide…

Et puis sa « Lettre d’une inconnue » (1922), adaptée au cinéma par Max Ophuls, est pour moi un des plus beaux films de tous les temps… Rencontre de deux sensibilités proches… Louis Jourdan et Joan Fontaine inoubliables…