![Madame Malibran [rôle de Desdémone dans "Otello" de Rossini] / Benoist, Gérard. Source: Gallica](https://www.lessoireesdeparis.com/wp-content/uploads/2016/01/vignette6.jpg) Succédant aux castrats adulés, les divas, ou déesses du chant, sont nées au début du XIXème siècle, telles la Pasta, la Grisi, la Colbran, la Malibran surtout, la plus légendaire. Dotée d’une voix de mezzo soprano et d’une personnalité étonnantes, d’une grande beauté à en croire les portraits de l’époque, soumise dès l’enfance à la férule de son ténor de père Manuel Garcia, elle éblouit successivement Naples, Paris, Londres, Washington ou New York, où elle épouse à 18 ans, en 1826, le sieur Malibran.

Succédant aux castrats adulés, les divas, ou déesses du chant, sont nées au début du XIXème siècle, telles la Pasta, la Grisi, la Colbran, la Malibran surtout, la plus légendaire. Dotée d’une voix de mezzo soprano et d’une personnalité étonnantes, d’une grande beauté à en croire les portraits de l’époque, soumise dès l’enfance à la férule de son ténor de père Manuel Garcia, elle éblouit successivement Naples, Paris, Londres, Washington ou New York, où elle épouse à 18 ans, en 1826, le sieur Malibran.

Elle le laisse sur place pour revenir à Paris en 1828, continuant à éblouir les scènes lyriques européennes dans les grands rôles de mezzo rossiniens. Sa mort prématurée à la suite d’une chute de cheval à 28 ans parachève le mythe, et nous savons que la moderne diva Cecilia Bartoli lui voue un culte éternel (voir son CD Maria, 2007, Decca).

Il y eut bien ensuite la Patti ou la Melba, mais il fallut la Callas pour relancer vraiment le mythe, celui de la diva assoluta. Car la voix n’est rien, ce qui compte est ce qu’on en fait. Maria Callas avait bien entendu une voix étonnante couvrant trois octaves, qu’elle n’aimait pas et avec laquelle elle n’a cessé de batailler (comme Maria Malibran, paraît-il), un sens dramatique et un acharnement au travail exceptionnels. Pour elle, la voix et la musique étaient au service de l’émotion et de l’expressivité.

Mais surtout, grâce à son professeur d’Athènes, Elvira de Hidalgo, elle redécouvrit les canons du bel canto, ce beau chant virtuose autrefois apanage des castrats, réapparu chez Bellini, Donizetti, Rossini ou certains Verdi. Ligne de chant gommant les passages de registre, chant sur le souffle, pianissimi, mezza di voce, ornements, cet art du chant, le plus exigeant qui soit, met la voix en valeur de façon incomparable.

Sur le strict plan vocal, le règne de la Callas ne devait guère dépasser une dizaine d’années, d’environ 1947 à 1958-1960, mais dès son vivant le disque omniprésent perpétue le mythe, tout comme ses malheurs sentimentaux, puis sa mort prématurée à 54 ans.

Les générations suivantes ont pris la relève de ce répertoire roi, telles les américaines Beverly Sills et Shirley Verrett, les italiennes Renata Scotto et Mirella Freni, les espagnoles Victoria de Los Angeles et Montserrat Caballé, l’australienne Joan Sutherland, puis Teresa Stratas, Leontyne Price, Jessye Norman, June Anderson, Lella Cuberli, Renée Fleming, Angela Gheorghiu, d’autres encore… toutes chanteuses divines…

Et miracle des miracles, dans notre époque obsédée par la rapidité et les changements les plus brutaux, des chanteuses alliant intense humilité et orgueil fermement ancré demeurent désireuses d’arriver au sommet du chant. J’ai évoqué la mezzo italienne Cecilia Bartoli et je la vois encore arpentant la scène du théâtre des Champs-Elysées il y a quelques années drapée dans une cape immense noir et rouge, chaussée de cuissardes, l’épée à la main, exprimant sa fureur à coups de vocalises baroques étourdissantes et provocantes ! Elle est la seule à pouvoir le faire, et elle est inégalable dans ce qu’elle fait.

Tout comme cette autre italienne, la soprano Patrizia Ciofi, dans un tout autre registre. Si elle n’est pas aussi connue du public que la Bartoli (reine de l’auto promotion), la Ciofi est pour les vrais amateurs une diva du pur et magnifique registre belcantiste. Ce qu’elle fait, elle aussi est seule au monde à le faire, on en a des frissons et on ressent cette exaltation que procure quelque chose de très beau et de très rare. Si vous voulez savoir comment on doit chanter « Maria Stuarda » de Donizetti, allez écouter la Ciofi les 24 et 27 janvier à l’Opéra Grand Avignon. On bien allez allez l’entendre dans « I Capuleti e i Montecchi« de Bellini au Gran theatre del Liceu à Barcelone en mai-juin prochains.

Et Natalie Dessay, direz-vous, notre diva nationale qui me disait orgueilleusement « Je remplis le Metropolitan Opera, n’est-ce pas ? ». Un cas intéressant, en effet, parce qu’elle ne s’est jamais satisfaite de sa voix de colorature suraigüe, et assez vite fatiguée de chanter et rechanter la Reine de la nuit dans « La flûte enchantée« de Mozart, elle a voulu aborder les grandes héroïnes tragiques comme « La Traviata« ou »Lucia di Lammermoor« . Or comme le faisait remarquer crument une spectatrice du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence à l’été 2011 : « Elle n’a pas la voix pour chanter Traviata ». Mais c’était une diva, donc elle pouvait imposer ses choix, et son engagement dramatique était d’une totale modernité. Jusqu’à ce qu’elle abandonne l’opéra (ou plutôt que sa voix l’abandonne) à l’aube de la cinquantaine.

Et puis il y a la diva des divas, la soprano autrichienne d’origine russe Anna Netrebko.

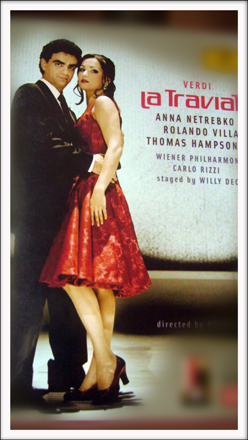

Quand elle est apparue au début des années 2000, on a beaucoup dit qu’elle était trop belle et qu’elle ne travaillait pas assez ses rôles. Puis il y eut « La Traviata » du festival de Salzbourg avec Rolando Villazón en 2005 sous la baguette de Carlo Rizzi (DVD DG), et ils devinrent overnight le couple le plus glamour du monde lyrique. Tous deux aussi sexy que des acteurs de cinéma dans cette mise en scène très graphique de l’allemand Willy Decker, qui démodait définitivement les productions plan plan. Ils faillirent se perdre dans cette relation brouillant quelque temps les lignes de la vie et de la scène, mais contrairement à son partenaire, Anna n’allait pas tarder à prouver qu’elle savait demeurer à l’écoute de sa voix sans la forcer (alors que Villazón connut le sort inverse).

Elle avait la chance de posséder un timbre chaud et rond, immédiatement reconnaissable, tout le contraire de ces sopranos à la voix virtuose mais trop blanche, et la façon dont elle l’a développé ne doit rien à la chance. A l’opéra plus qu’ailleurs « le dur désir de durer » cher à Eluard demande le plus de détermination et d’abnégation. Approchant la quarantaine, la très belle Anna a su accompagner sa voix s’étoffant dans le registre grave pour aborder des rôles de plus en plus dramatiques, passant en 2009 des très belcantistes « I Capuleti e I Montecchi » de Bellini à Vienne (CD d’anthologie avec la belle mezzo lettone Elina Garanca) et de « Lucia di Lammermoor » de Donizetti au Metropolitan Opera à une superbement dramatique (et triomphale) Anna Bolena du même Donizetti à Vienne en 2011 (DVD DG d’anthologie toujours avec la belle Garanca).

Il faut dire qu’être très belle ne la dessert pas, surtout depuis le lancement de la série Live from the Met, retransmission en direct et en HD au cinéma chaque saison de certaines productions du Metropolitan Opéra inaugurée en 2008 par le nouveau patron Peter Gelb. Succès planétaire, de plus en plus imité par d’autres comme l’Opéra Bastille ou Covent Garden, qui a changé la manière de percevoir l’opéra, en faisant appel sans cesse au gros plan, a priori ennemi des chanteurs. Non seulement la Netrebko ne souffre pas du gros plan (en dépit de quelques kilos superflus récents), mais quel que soit le moment où la caméra la surprend, il met en valeur la noblesse de ses expressions, d’autant plus qu’elle possède une aisance scénique confondante. Et bien entendu, filmé en gros plan, le chant doit paraître aussi naturel que la parole au cinéma…

Sa voix prenant de l’ampleur, le temps est venu pour la Netrebko d’aborder les Verdi de la maturité. Elle affronte les très périlleuses vocalises de la Leonora de « Il Trovatore« au Festival de Salzbourg en 2014 (DVD DG en compagnie du légendaire Placido Domingo dans le rôle du Comte di Luna.), puis nous terrifie par la fureur vocale de Lady Macbeth au Met l’an dernier (DVD DG). Après avoir ouvert la saison de la Scala le 7 décembre dernier dans un early Verdi très rare, « Giovanna d’Arco« , qui lui a valu onze minutes d’applaudissement au final, elle reprend le rôle de la princesse sacrificielle Leonora, enjeu d’un terrible drame familial, dans une nouvelle production de l’Opéra Bastille.

Lise Bloch-Morhange

Une façon divine de commencer sa journée en musique. Merci pour ce texte mélodieux !

Lottie

Merci pour ce beau billet musical qui donne envie, toutes affaires cessantes, de se ruer à l’opéra Bastille écouter la Netrebko .