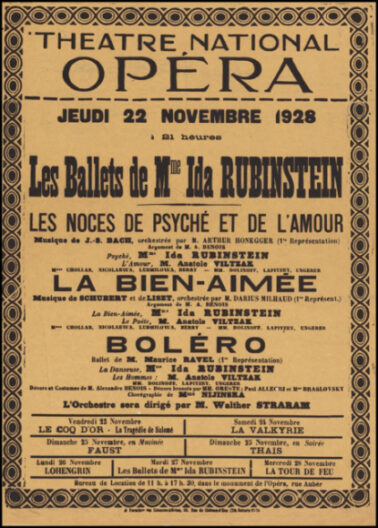

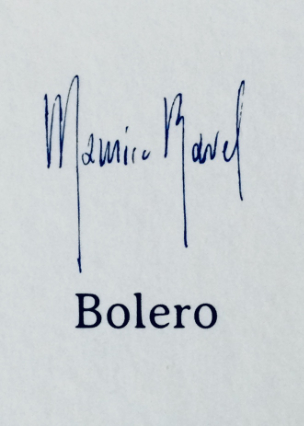

Trois ans seulement après sa création, un journal parlait d’une « Marseillaise des temps modernes ». Et pourtant, sur l’affiche annonçant le nouveau spectacle de la chorégraphe Ida Rubinstein, le 22 novembre 1928, le nom du compositeur Maurice Ravel n’apparaissait qu’en caractères discrets, plus petits en tout cas que ceux du chef d’orchestre, un certain Walter Straram. Ce dernier avait dû remplacer au dernier moment le grand Ernest Ansermet, empêché pour d’obscures raisons syndicales. Le titre était malencontreusement orthographié à la française, c’est à dire « Boléro », avec un accent. Le compositeur, dont on connaît la méticulosité, aurait aimé que l’on respecte la graphie espagnole « Bolero ». Tous ses manuscrits en témoignent. L’erreur est très fréquemment reproduite aujourd’hui. Nous l’avons nous-même commise (1). Ces précieux renseignements, et mille autres, nous les trouvons dans la passionnante étude sur la genèse de l’œuvre la plus emblématique du compositeur français publiée en 2018 par Manuel Cornejo, l’hyperactif président des Amis de Maurice Ravel (2). Sévillan d’origine, M. Cornejo est par ailleurs éditeur de la Correspondance de Ravel dont une deuxième édition vient de sortir chez Gallimard. Une véritable somme, plus impressionnante encore que la première: quelque 3.000 pages, 2.919 documents dont 259 supplémentaires par rapport à l’édition de 2018.

Trois ans seulement après sa création, un journal parlait d’une « Marseillaise des temps modernes ». Et pourtant, sur l’affiche annonçant le nouveau spectacle de la chorégraphe Ida Rubinstein, le 22 novembre 1928, le nom du compositeur Maurice Ravel n’apparaissait qu’en caractères discrets, plus petits en tout cas que ceux du chef d’orchestre, un certain Walter Straram. Ce dernier avait dû remplacer au dernier moment le grand Ernest Ansermet, empêché pour d’obscures raisons syndicales. Le titre était malencontreusement orthographié à la française, c’est à dire « Boléro », avec un accent. Le compositeur, dont on connaît la méticulosité, aurait aimé que l’on respecte la graphie espagnole « Bolero ». Tous ses manuscrits en témoignent. L’erreur est très fréquemment reproduite aujourd’hui. Nous l’avons nous-même commise (1). Ces précieux renseignements, et mille autres, nous les trouvons dans la passionnante étude sur la genèse de l’œuvre la plus emblématique du compositeur français publiée en 2018 par Manuel Cornejo, l’hyperactif président des Amis de Maurice Ravel (2). Sévillan d’origine, M. Cornejo est par ailleurs éditeur de la Correspondance de Ravel dont une deuxième édition vient de sortir chez Gallimard. Une véritable somme, plus impressionnante encore que la première: quelque 3.000 pages, 2.919 documents dont 259 supplémentaires par rapport à l’édition de 2018.

Ces lectures pourraient compléter utilement la visite de l’exposition ouverte depuis décembre dernier à la Cité de la Musique de Paris, en prélude aux manifestations marquant le 150e anniversaire de la naissance du compositeur et qui a accueilli à ce jour près de 29.000 visiteurs. Elle permet de découvrir notamment l’environnement personnel de Ravel (la maison de Montfort-L’Amaury), les conditions de la naissance du « Bolero » (dans un premier temps intitulé « Fandango »), la fascination qu’il éprouvait pour les rythmes répétitifs de machines dans les usines visitées avec son frère, et surtout les nombreuses réalisations chorégraphiques, certaines très célèbres comme celle de Maurice Béjart avec notamment l’Argentin Jorge Donn (1979) qui a enthousiasmé des dizaines de milliers de spectateurs.

Cette musique semblable à nulle autre aurait pu ne jamais voir le jour si les droits d’adaptation de la suite « Ibéria d’Albéniz », musique souhaitée au départ par la chorégraphe russe, avaient été disponibles. Or, ils avaient été acquis peu de temps auparavant par le violoniste et chef d’orchestre madrilène Enrique Fernández Arbós, en vue d’un ballet pour une autre danseuse de grande importance, La Argentina. Il revenait donc à Maurice Ravel de relever le défi par une composition de son cru au parfum hispanique. L’Espagne était alors très à la mode. Le phénomène existait depuis le XIXe siècle: on ne compte plus le nombre de récits de voyages, romans, œuvres lyriques prétendument hispaniques dont l’opéra « Carmen » constitue l’exemple le plus éclatant, alors que son auteur Georges Bizet n’avait jamais mis les pieds en Espagne.

Rien de tel avec Ravel, né dans la ville basque de Ciboure à quelques kilomètres de l’Espagne et dont une grande partie de l’œuvre est marquée par le goût de l’hispanisme. Il se trouvait précisément à Madrid pour l’inauguration de la Casa de Velasquez, le jour de la création du « Bolero » au palais Garnier à Paris.

L’œuvre allait rapidement connaitre un succès planétaire, et cette popularité lui valut de multiples avatars parfois iconoclastes. Le réputé acteur mexicain Cantinflas était en 1956 le héros de la comédie « El Bolero de Raquel « . On trouvera aisément dans les archives INA le croustillant « Parti d’en rire » (1959) où le mythique duo Pierre Dac et Francis Blanche a recours à l’obsédante mélodie inventée par Ravel.

L’œuvre allait rapidement connaitre un succès planétaire, et cette popularité lui valut de multiples avatars parfois iconoclastes. Le réputé acteur mexicain Cantinflas était en 1956 le héros de la comédie « El Bolero de Raquel « . On trouvera aisément dans les archives INA le croustillant « Parti d’en rire » (1959) où le mythique duo Pierre Dac et Francis Blanche a recours à l’obsédante mélodie inventée par Ravel.

Nos voisins belges, dont l’humour et le sens de la dérision se vérifient à chaque visite, ont quant à eux créé « Le Beau vélo de Ravel ». Sous cette appellation, acronyme de « Réseau Autonome de Voies lentes » ont été répertoriés plus de 1500 kilomètres réservés aux piétons, cyclistes, promeneurs. C’est également le titre d’une très populaire émission de radio en Wallonie, associant cyclisme et tourisme décontracté.

Le « Beau vélo de Ravel » roule en Belgique depuis plus de 25 ans. Le compositeur français qui, derrière sa légendaire et stricte élégance vestimentaire, cultivait un goût certain pour la facétie, aurait probablement apprécié cet intitulé.

Gérard Goutierre

Pour la trouvaille de la contrepèterie « beau vélo de Ravel », quelqu’un avait devancé d’une bonne roue nos amis belges : l’inénarrable commissaire San-Antonio !

Ne pas omettre, le plus remarquable ouvrage écrit sur Maurice Ravel, celui de Etienne Rousseau-Plotto, dans sa seconde édition revue, corrigée et augmentée, celle de 2016 aux éditions Atlantica Ravel. Portraits basques.

Ravel, né à Ciboure en 1875 de mère basque