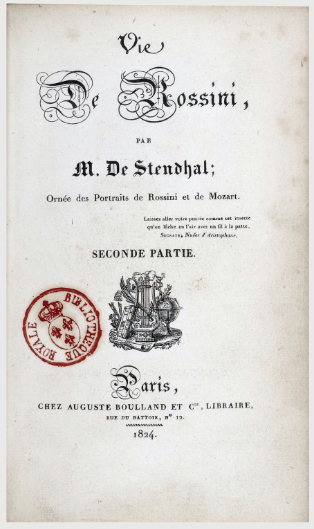

Stendhal, fou d’opéra, est sans doute l’écrivain français qui a le mieux parlé des chanteurs, surtout des prime donne. Par exemple dans sa « Vie de Rossini », curieux livre où tout ce qu’on apprend sur ce Rossini idéalement situé, dans l’histoire lyrique, entre Mozart et Verdi, est sa naissance à Pesaro, petite ville de la côte adriatique, le 29 février 1792 (trois mois après la mort de Mozart). Lorsque Stendhal publie son livre en 1824, « Le « cygne de Pesaro », âgé seulement de trente-deux ans, a déjà composé une trentaine d’opéras, et l’écrivain décortique ses œuvres favorites aria après aria. On y apprend rien sur la vie de Rossini, car l’inventeur de l’égotisme (qui est le contraire de l’égoïsme) n’y parle que ses goûts musicaux.

Stendhal, fou d’opéra, est sans doute l’écrivain français qui a le mieux parlé des chanteurs, surtout des prime donne. Par exemple dans sa « Vie de Rossini », curieux livre où tout ce qu’on apprend sur ce Rossini idéalement situé, dans l’histoire lyrique, entre Mozart et Verdi, est sa naissance à Pesaro, petite ville de la côte adriatique, le 29 février 1792 (trois mois après la mort de Mozart). Lorsque Stendhal publie son livre en 1824, « Le « cygne de Pesaro », âgé seulement de trente-deux ans, a déjà composé une trentaine d’opéras, et l’écrivain décortique ses œuvres favorites aria après aria. On y apprend rien sur la vie de Rossini, car l’inventeur de l’égotisme (qui est le contraire de l’égoïsme) n’y parle que ses goûts musicaux.

Vous trouverez dans ce livre tout ce que peut dire un amateur possédé d’une folle passion pour les voix et pour le « bel canto » le plus pur (avec ses règles établies par les castrats entre globalement 1680 et 1820). Cette passion de jeunesse remontant à son arrivée le 18 juin 1800, à Milan, à dix-huit ans, en tant que détaché du ministère de la guerre (pour préparer la bataille de Marengo). Coup de foudre absolu pour l’Italie, les Italiens, et la Scala. Il ne cesse d’opposer dans son livre les Français à l’esprit froid, au cœur sec, cherchant surtout à faire de bons mots dans leur loge à l’opéra, à l’amateur de la Scala ou du San Carlo de Naples « tout entier à l’émotion qu’il éprouve, ne songeant pas à juger et encore moins à faire une jolie phrase sur ce qu’il entend ». Pour lui, seule compte l’émotion du moment: « … l’opéra qui vous a fait le plus vif plaisir, vous pouvez y revenir trois jours après, et n’y plus trouver que l’ennui le plus plat ou un agacement désagréable des nerfs. » Il suffit que votre voisine de loge ait « une voix glapissante » ou qu’on étouffe dans la salle. Qui oserait aujourd’hui faire preuve d’une telle franchise, et parler de l’opéra comme d’une « jouissance tellement physique » ?

Lorsque Stendhal revient en Italie dix ans plus tard, la primauté des chanteurs par rapport aux paroles ou à la musique n’est plus aussi absolue. Bientôt, il ne tardera pas à attaquer le Rossini d’après 1815 (« Il Barbiere di Siviglia » 1816), estimant qu’il a trahi le bel canto en donnant trop d’importance à la musique et au chef. Pour l’auteur des futures « Chroniques italiennes », c’est un double crime de lèse-majesté: le compositeur doit être au service de la voix, et les divas et divos au service du bel canto.

Sortant d’une représentation de la grandissime Pasta, soprano légendaire plutôt mezzo-soprano selon lui, voici ce qu’il nous dit: « … Cette voix n’a point un timbre (metallo) extraordinaire, elle ne doit point ses effets à une flexibilité surprenante, ce n’est point non plus une extension inaccoutumée, c’est uniquement et tout simplement le chant qui part du cœur, Il canto che nel’anima si sente. » Le chant qui vient de l’âme… On dirait qu’il parle de la voix de la Callas, qui grâce à sa professeure Elvira de Hidalgo, redécouvrit les précieuses règles du bel canto stendhalien au service de l’expressivité.

On se demande bien ce qu’il dirait de la dernière diva du moment, la lettone Marina Rebeka, qui éblouit les grandes salles du monde entier. Il serait heureux d’entendre qu’elle est fidèle à ses sacro-saintes règles du bel canto, elle qui née en 1980, fit ses classes à l’Accademia Rossiniana de Pesaro. Il ne serait pas étonné d’apprendre que cet apprentissage lui prit des années, lui qui se moque dans sa « Vie de Rossini » de ces « jeunes demoiselles de douze à quinze ans » dotées d’une jolie voix mais ne voyant pas l’intérêt d’apprendre l’art du chant. Pour la native de Riga, une première consécration viendra en 2009, pas avant vingt-neuf ans, au festival de Salzbourg, sous la baguette de Riccardo Muti, lors d’une résurrection du « Moïse et Pharaon », grand opéra de Rossini (sûrement pas au goût de Stendhal). L’année suivante, elle incarnait « La Traviata » à Londres, puis faisait ses débuts au Met dans le rôle de Donna Anna dans « Don Giovanni ».

Suivirent de nombreux rôles et enregistrements. Critique à Forum Opéra (site gratuit consacré au lyrique), Christophe Rizoud avoue que pris au piège de cette voix brûlante venue du froid, il écoutait en boucle son CD « Amor fatale « , dédié intégralement à Rossini, pages connues et moins connues.

Le dernier CD de cette très belle brune aux yeux bleus, « Essence », tout simplement, publié sous son label Prima Classic, reprend les plus grands airs du « verismo » de Puccini, Cilea, Giordano, etc. Mais comment s’imposer dans des arias que les plus grandes, depuis Callas et Tebaldi, ont à jamais gravé dans nos oreilles et notre âme ? En faisant plaisir à Stendhal: en chantant le vérisme comme du bel canto, de sa voix mêlant le feu et la glace.

Lise Bloch-Morhange

https://marinarebeka.com/schedule/

Sources images: Gallica/site officiel Marina Rebeka

Magnifique esquisse sur l’art du verisme à travers ers le spectre d’un de ses plus grands passionnés, l’écrivain français Stendhal. Son amour pour l’Italie, ses voix, sa culture.

Je vais donc découvrir ces mélodies chantées par Marina Rebeka

Une petite précision: Stendhal était un passionné du « bel canto » hérité de l’art du chant des castrats et non pas du « verismo », qui n’existait pas encore de son temps et s’est imposé ensuite comme un relâchement du beau chant.

Merci beaucoup lise pour vos bons conseils de lecture et d’écoute. Comme écrivait Stendhal « La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l’âme chercher le chagrin qui nous dévore.”