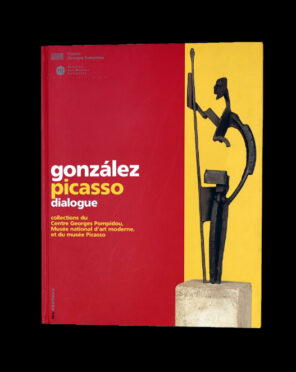

Picasso annotait ses carnets de dessin: en l’occurrence ceux de Dinard et encore plus précisément, deux pages du 3 août 1928. C’était la seconde fois qu’il venait à Dinard, la petite cité balnéaire de Bretagne en bord de Manche. Il y était déjà venu en 1922, mais il s’était décidé à y retourner six ans plus tard, afin d’atténuer les effets de la canicule qui frappait le pays. L’artiste était accompagné par sa femme Olga Khokhlova, ex-danseuse des Ballets Russes et de leur fils Paulo, né en 1921. Il avait loué la villa Les Roches brunes et il rejoignait de temps à autre Marie-Thérèse, sa nouvelle maîtresse, logée en douce dans un camp de vacances. Une période prolifique pour le peintre lequel s’inspira de ce qu’il voyait sur les plages, pour peindre notamment, ses célèbres « baigneuses » topless. Il ne cessait de penser à Guillaume Apollinaire, disparu en 1918. D’abord parce que c’était un ami dont il parlera encore à voix haute le huit avril 1973, avant son dernier souffle. Et ensuite en raison d’une souscription lancée quelques années plus tôt, pour la réalisation d’un monument destiné à remplacer la simple croix fixée sur la tombe de l’écrivain, au cimetière parisien du Père Lachaise. Un projet qui fit toujours couler de l’encre, singulièrement en 1999, dans un catalogue d’exposition publié à l’occasion d’une exposition entre Picasso et le sculpteur Julio Gonzalez (1876-1942).

Picasso annotait ses carnets de dessin: en l’occurrence ceux de Dinard et encore plus précisément, deux pages du 3 août 1928. C’était la seconde fois qu’il venait à Dinard, la petite cité balnéaire de Bretagne en bord de Manche. Il y était déjà venu en 1922, mais il s’était décidé à y retourner six ans plus tard, afin d’atténuer les effets de la canicule qui frappait le pays. L’artiste était accompagné par sa femme Olga Khokhlova, ex-danseuse des Ballets Russes et de leur fils Paulo, né en 1921. Il avait loué la villa Les Roches brunes et il rejoignait de temps à autre Marie-Thérèse, sa nouvelle maîtresse, logée en douce dans un camp de vacances. Une période prolifique pour le peintre lequel s’inspira de ce qu’il voyait sur les plages, pour peindre notamment, ses célèbres « baigneuses » topless. Il ne cessait de penser à Guillaume Apollinaire, disparu en 1918. D’abord parce que c’était un ami dont il parlera encore à voix haute le huit avril 1973, avant son dernier souffle. Et ensuite en raison d’une souscription lancée quelques années plus tôt, pour la réalisation d’un monument destiné à remplacer la simple croix fixée sur la tombe de l’écrivain, au cimetière parisien du Père Lachaise. Un projet qui fit toujours couler de l’encre, singulièrement en 1999, dans un catalogue d’exposition publié à l’occasion d’une exposition entre Picasso et le sculpteur Julio Gonzalez (1876-1942).

Deux intervenants remarquables y commentent en détail l’histoire à rebondissements du monument funéraire, Werner Spies (1937-) critique d’art et ex-directeur du musée national d’Art moderne à Paris et aussi Peter Read, professeur à l’Université de Canterbury (Kent) et spécialiste entre autres choses d’Apollinaire et de Picasso. Dans les pages du catalogue, ils livrent un éclairage complet sur les conditions ayant décidé Picasso à se lancer dans un projet sculpture en mémoire de son ami et comment son brillant travail a malgré tout été écarté par un comité ad hoc mais pour le moins frileux à l’égard des audaces de l’Art moderne.

Le 3 août 1928 apparaissaient donc deux dessins, deux propositions pour un monument Apollinaire, lesquelles feront l’objet de plusieurs sculptures en fer forgé et tôle, en collaboration avec Gonzalez. Si fines qu’elles tutoient la dissolution, ce qui n’est pas un hasard. Car Werner Spies le précise, Picasso lui ayant fait cette confidence: il s’était inspiré pour ce faire d’un livre d’Apollinaire, « Le poète assassiné » et surtout d’un passage sonnant comme un appel, avec des indications claires. Dans ce recueil de contes paru en 1916 en effet, Cronamiantal (Apollinaire), passe une commande à l’Oiseau du Bénin (Picasso), d’une « statue en rien, en vide ». Mention qui apparaît d’ailleurs en notice au musée Picasso. Et la sculpture est une réussite, un genre d’aéronef anthropomorphe voué à naviguer dans les espaces interstellaires.

Le 3 août 1928 apparaissaient donc deux dessins, deux propositions pour un monument Apollinaire, lesquelles feront l’objet de plusieurs sculptures en fer forgé et tôle, en collaboration avec Gonzalez. Si fines qu’elles tutoient la dissolution, ce qui n’est pas un hasard. Car Werner Spies le précise, Picasso lui ayant fait cette confidence: il s’était inspiré pour ce faire d’un livre d’Apollinaire, « Le poète assassiné » et surtout d’un passage sonnant comme un appel, avec des indications claires. Dans ce recueil de contes paru en 1916 en effet, Cronamiantal (Apollinaire), passe une commande à l’Oiseau du Bénin (Picasso), d’une « statue en rien, en vide ». Mention qui apparaît d’ailleurs en notice au musée Picasso. Et la sculpture est une réussite, un genre d’aéronef anthropomorphe voué à naviguer dans les espaces interstellaires.

Trop innovante, trop moderne, l’idée n’a donc pas été retenue. La tombe actuelle est constituée d’une sorte de menhir en granit, réalisé par Serge Férat, autre ami d’Apollinaire et par ailleurs directeur et mécène des Soirées de Paris haute époque.

Pourtant il y eut une autre option, qu’évoque Peter Read. De l’inspiration sans limites de Picasso avait aussi surgi un plan B, celui d’une « Femme au jardin », sculptée en fer soudé. Le projet aura aussi le soutien d’André Salmon, écrivain et ami des deux amis. C’est du moins ce qu’il manifeste dans un courrier, en fin d’année 1930. Mais cette fois c’est Picasso qui renonce. Il craignait d’une part que la sculpture ne finisse par se dégrader en extérieur, et jugeait d’autre part que le cimetière du Père Lachaise n’était pas assez fréquenté pour que cela en vaille le coup. Peter Read nous raconte que l’artiste installera une version en bronze dans sa maison de Boisgeloup en Normandie, là où Brassaï (1899-1984) la photographiera en 1932, avec son créateur.

Rien ne se passant toujours comme espéré ou voulu, les projets de Picasso sur ce sujet firent long feu. Y compris celui qui devait orner des années plus tard, le square Laurent Prache dans le 6e arrondissement de Paris. Ce qui fait qu’en lieu et place de quelque chose de cohérent, figure depuis une belle statue de Dora Maar par Picasso, artiste qu’Apollinaire n’a jamais connue.

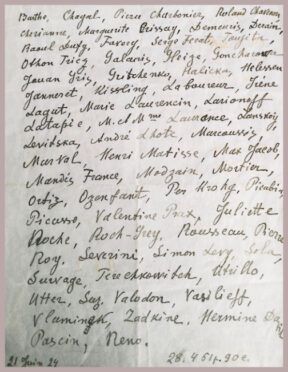

En tout cas il y eut une souscription lancée en 1920 par la revue Action pour la sculpture en fer. Suivie d’un comité qui s’était constitué l’année suivante. Des artistes comme Georges Braque, Francis Picabia, Foujita, Raoul Dufy, Vlaminck ou encore Zadkine, mirent la main à la poche ou offrirent des œuvres destinées à l’encan. Cette fois c’est grâce aux Soirées de Paris, nouvelle formule depuis 2010 et par l’entremise du collaborateur et ami Gérard Goutierre, que nous pouvons publier (ci-contre) la liste telle qu’elle fut transcrite en détail. Elle est datée du 21 juin 1924 et l’on ne sait quelle est la main qui tenait le porte-plume. Peu importe, elle réapparaît opportunément. PHB

En tout cas il y eut une souscription lancée en 1920 par la revue Action pour la sculpture en fer. Suivie d’un comité qui s’était constitué l’année suivante. Des artistes comme Georges Braque, Francis Picabia, Foujita, Raoul Dufy, Vlaminck ou encore Zadkine, mirent la main à la poche ou offrirent des œuvres destinées à l’encan. Cette fois c’est grâce aux Soirées de Paris, nouvelle formule depuis 2010 et par l’entremise du collaborateur et ami Gérard Goutierre, que nous pouvons publier (ci-contre) la liste telle qu’elle fut transcrite en détail. Elle est datée du 21 juin 1924 et l’on ne sait quelle est la main qui tenait le porte-plume. Peu importe, elle réapparaît opportunément. PHB

La somme indiquée en bas de la liste, soit 28 461,90 francs de 1924, correspond selon l’INSEE à un équivalent de 30 582,21 euros 2024. Cela permet de faire une belle sculpture.

Bonne journée

La vente à laquelle vous faites allusion dans la dernière partie de votre article a eu lieu le samedi 21 juin 1924 à l’hôtel Drouot (ce qui correspond bien à la date portée sur la liste des artistes-donateurs que vous présentez). Il est intéressant de noter que cette liste présente les noms des artistes par ordre alphabétique, sauf pour les trois derniers (Hermine David, Pascin et Reno) qui ont remis une oeuvre pour cette vente au dernier moment. Le produit de cette vente, très conséquent (plus de 30 000 francs de l’époque) aurait largement suffi pour la concrétisation du monument à la mémoire d’Apollinaire . Et pourtant, Picasso s’éloigne du projet. Est-ce parce que, comme le suggère Peter Read, l’année 1924 correspond à un tournant dans l’expression artistique de Picasso qui se rapproche alors des surréalistes ou bien est-ce parce que le Comité Apollinaire se transforme alors radicalement au contact d’un écrivain et critique littéraire, André Billy, qui avait été un proche d’Apollinaire mais qui ne supporte pas l’emprise émergente du mouvement surréaliste sur les lettres et l’art en France ?