Suite à la donation exceptionnelle qui lui a été faite par la Direction nationale d’interventions domaniales en 2022, le Musée national des arts asiatiques-Guimet met aujourd’hui en lumière le peintre chinois T’ang Haywen (1927-1991). Vingt ans après une première rétrospective dans ce même musée, cette exposition est aujourd’hui l’occasion de redécouvrir un artiste méconnu et singulier qui vécut et travailla plus de quarante ans à Paris et fut, avec Zao Wou-Ki (1920-2013) et Chang Dai-Chen (1899-1983), l’un des trois grands peintres chinois de la modernité. À travers la sélection d’une centaine d’œuvres, le musée présente les grandes étapes de la carrière de cet adepte du taoïsme qui recherchait, selon ses propres termes, “une peinture idéale, unissant le monde visible et le monde de la pensée”. Car s’il fit de la France sa terre d’élection, T’ang Haywen resta fondamentalement attaché à la tradition chinoise et son œuvre, dans une approche tantôt figurative, tantôt non-figurative, se situe à la croisée de ces deux mondes, habitée par l’art de l’encre et de la calligraphie.

Suite à la donation exceptionnelle qui lui a été faite par la Direction nationale d’interventions domaniales en 2022, le Musée national des arts asiatiques-Guimet met aujourd’hui en lumière le peintre chinois T’ang Haywen (1927-1991). Vingt ans après une première rétrospective dans ce même musée, cette exposition est aujourd’hui l’occasion de redécouvrir un artiste méconnu et singulier qui vécut et travailla plus de quarante ans à Paris et fut, avec Zao Wou-Ki (1920-2013) et Chang Dai-Chen (1899-1983), l’un des trois grands peintres chinois de la modernité. À travers la sélection d’une centaine d’œuvres, le musée présente les grandes étapes de la carrière de cet adepte du taoïsme qui recherchait, selon ses propres termes, “une peinture idéale, unissant le monde visible et le monde de la pensée”. Car s’il fit de la France sa terre d’élection, T’ang Haywen resta fondamentalement attaché à la tradition chinoise et son œuvre, dans une approche tantôt figurative, tantôt non-figurative, se situe à la croisée de ces deux mondes, habitée par l’art de l’encre et de la calligraphie.

T’ang Haywen appartient donc à la seconde génération d’artistes chinois qui, après ceux des années 20, partent pour la France, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Né en 1927 dans la province du Fujian, en Chine, il déménage à l’âge de 10 ans, avec sa famille, au Vietnam, et s’installe à Cholon, le quartier chinois de Saïgon. Il y poursuit ses études secondaires au lycée français. En 1948, il part en France étudier la médecine. En réalité, il s’inscrit en Lettres à la Sorbonne et aux Langues O, suit des cours de dessin à l’Académie de la Grande Chaumière (beaucoup moins académique que l’École des Beaux-Arts), et parcourt les musées à étudier les œuvres des maîtres occidentaux tels Gauguin, Cézanne ou Matisse. Le jeune homme, épris de liberté, revendique son indépendance et son statut d’autodidacte. Car, contrairement à ses contemporains, il n’a suivi aucune formation artistique en Chine et n’a pour tout bagage que l’enseignement de la calligraphie et des principes du taoïsme de son grand-père. Et pourtant cette culture picturale revient malgré lui, comme par atavisme, et l’amène à faire le lien entre la peinture chinoise traditionnelle et la peinture contemporaine, avec des œuvres oscillant entre figuration et non-figuration.

Un parcours chronologique permet d’appréhender les différentes facettes de son œuvre: les années d’apprentissage, les expérimentations des années 60, les peintures en diptyques, les petits triptyques, le format carré, déjà abordé avec les petits carreaux de céramique…

Dès les années d’apprentissage, petits croquis au crayon, aquarelles-cartes de vœux ou encore aquarelles et gouaches figurant des paysages posent d’emblée et de manière singulière T’ang Haywen à la jonction de deux mondes, occidental et extrême-oriental. Car c’est le même artiste qui réalise un dessin d’après “La Lettre de Goya” et explore le thème des shanshui (ndlr, littéralement des “montagnes et eaux”) à travers de délicates peintures de paysages.

Dès les années d’apprentissage, petits croquis au crayon, aquarelles-cartes de vœux ou encore aquarelles et gouaches figurant des paysages posent d’emblée et de manière singulière T’ang Haywen à la jonction de deux mondes, occidental et extrême-oriental. Car c’est le même artiste qui réalise un dessin d’après “La Lettre de Goya” et explore le thème des shanshui (ndlr, littéralement des “montagnes et eaux”) à travers de délicates peintures de paysages.

Dans les années 60, il semble hésiter entre figuration et non-figuration et expérimente de grands formats (sur du carton lisse Kyro, permettant au pinceau de glisser aisément) dans lesquels encre et couleurs se mélangent. Cette symbiose des modes occidentaux et chinois est réalisée aussi bien par la technique (de la gouache ou un lavis d’encre) que par la couleur (vive et saturée ou tirant sur le monochrome, avec des gris réalisés par un mélange de pigments blancs et noirs). Ces monochromes, pseudo-monochromes et polychromes, placés sous le signe du dépouillement, sont empreints d’une grande force poétique; une forme de spiritualité en émane. Le lien de T’ang Haywen avec le taoïsme est alors très prégnant.

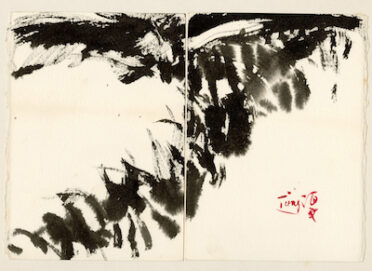

À partir des années 70, l’artiste trouve son format de prédilection: le format dédoublé en diptyque, avec sa ligne médiane qui sépare et unit à la fois, le plus souvent réalisé à l’encre. Il l’explique très joliment avec “l’idée du couple”: “l’idée que un se divise en deux et que deux fusionnent en un, avec la possibilité d’engendrer un troisième être, un nouvel espace”. Ces diptyques, volontiers non figuratifs, évoquent tantôt une calligraphie, tantôt un paysage -parfois le paysage devient même visage, tel ce “Sans titre, visage-paysage” (vers 1970) dans lequel l’artiste a figuré un regard. Le plus souvent sans titre, ces diptyques laissent libre cours à l’imagination. La signature de l’artiste à l’encre rouge, semblable à un sceau, s’y montre du plus bel effet; composée de son nom vietnamien romanisé (T’ang) et de son nom chinois, elle apparaît aussi telle la puissante affirmation de sa double culture.

Et le plus frappant est à quel point, tout en ayant été formé à Paris et sans être jamais retourné en Chine, T’ang Haywen perpétue la tradition chinoise. Il est un peintre chinois par essence. Et son lien avec le taoïsme transparaît tout autant dans son œuvre que dans sa vie: économie de moyens, invention de nouveaux espaces (à partir d’un espace double, en inventer un autre), tension entre énergie et stabilité, le plein et le vide… À découvrir !

Et le plus frappant est à quel point, tout en ayant été formé à Paris et sans être jamais retourné en Chine, T’ang Haywen perpétue la tradition chinoise. Il est un peintre chinois par essence. Et son lien avec le taoïsme transparaît tout autant dans son œuvre que dans sa vie: économie de moyens, invention de nouveaux espaces (à partir d’un espace double, en inventer un autre), tension entre énergie et stabilité, le plein et le vide… À découvrir !

Isabelle Fauvel