Il fut une époque où l’on pouvait commander un chinois et le déguster au comptoir. Évidemment la chose ne dit plus rien à personne. Il s’agissait d’une petite orange verte confite dans un verre d’eau-de-vie. Chez la mère Moreau, établissement situé 4 place de l’École dans le premier arrondissement, on pouvait aussi y déguster un « tremblement de terre » portant le nom de la patronne. Selon un texte de Georges de Wissant paru en 1928 dans un ouvrage ô combien sérieux intitulé « Cafés et cabarets », cette boisson était composé de pas moins de « neuf liqueurs superposées depuis le rhum, le kirsch etc., jusqu’à la fleur d’oranger », le tout servi dans « des petits verres analogues à de minuscules flûtes de champagne ». Et d’après Régis Gignoux, dans une édition du Figaro de 1913, « c’était un gros commerce paisible » fait pour « de vieux clients maniaques, des cochers, des fardiers,et ces acheteurs aux halles qui ont besoin, dans la matinée, de réconforter avec un peu d’alcool doux leur estomac surmené par la consommation de la nuit ». Mais au 19e siècle l’endroit était encore fréquenté par celui qui fut Président de la République Sadi Carnot, ou encore l’artiste Sarah Bernhardt. Le débit de prunes de la mère Moreau avait quelques histoires à raconter, ce dont ne s’est pas privé Gilles Picq, auteur d’un volumineux et passionnant ouvrage sur la question des brasseries parisiennes, attendu en librairies le 17 novembre.

Il fut une époque où l’on pouvait commander un chinois et le déguster au comptoir. Évidemment la chose ne dit plus rien à personne. Il s’agissait d’une petite orange verte confite dans un verre d’eau-de-vie. Chez la mère Moreau, établissement situé 4 place de l’École dans le premier arrondissement, on pouvait aussi y déguster un « tremblement de terre » portant le nom de la patronne. Selon un texte de Georges de Wissant paru en 1928 dans un ouvrage ô combien sérieux intitulé « Cafés et cabarets », cette boisson était composé de pas moins de « neuf liqueurs superposées depuis le rhum, le kirsch etc., jusqu’à la fleur d’oranger », le tout servi dans « des petits verres analogues à de minuscules flûtes de champagne ». Et d’après Régis Gignoux, dans une édition du Figaro de 1913, « c’était un gros commerce paisible » fait pour « de vieux clients maniaques, des cochers, des fardiers,et ces acheteurs aux halles qui ont besoin, dans la matinée, de réconforter avec un peu d’alcool doux leur estomac surmené par la consommation de la nuit ». Mais au 19e siècle l’endroit était encore fréquenté par celui qui fut Président de la République Sadi Carnot, ou encore l’artiste Sarah Bernhardt. Le débit de prunes de la mère Moreau avait quelques histoires à raconter, ce dont ne s’est pas privé Gilles Picq, auteur d’un volumineux et passionnant ouvrage sur la question des brasseries parisiennes, attendu en librairies le 17 novembre.

Il est bon de chérir nos brasseries. C’est au figuré bien sûr qu’elles brassent du monde et c’est d’ailleurs ce qui compte, aucun genre n’y est dominant. Elles nous offrent un anonymat relatif, dans un brouhaha réconfortant où se mêlent sans bagarre toutes sortes d’opinions, où se nouent et se dénouent moult relations amoureuses, licites et illicites. La vie s’y exprime à pleins poumons, on y déjeune d’une tête de veau ou d’une platée d’huîtres en faisant descendre le tout d’un verre de champagne, de vin ou encore d’une bonne bière pression dont la mousse blanchit les moustaches, du moins quand il s’en trouve encore. Les brasseries ne sont pas tellement regardantes sur le pedigree des clients, du cadre anonyme à l’ancien ministre, du truand au journaliste en vue, c’est presque toute l’humanité qui vient là.

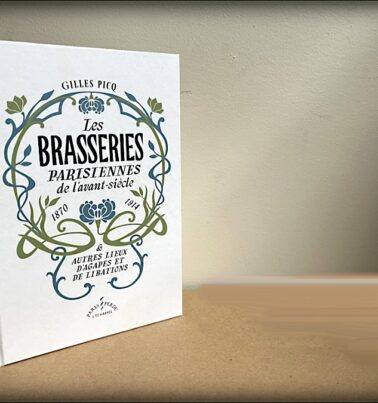

Sur environ huit cent cinquante pages, le livre encyclopédique de Gilles Picq paru aux éditions de l’Échappée, retrace l’histoire des brasseries parisiennes, principalement entre 1870 et 1914, dont certaines existent toujours ce qui stimule notre curiosité. L’un des aspects remarquables de ce livre est qu’il a été conçu avec méthode. L’auteur a en effet enquêté, remontant le fil généalogique des propriétaires, la chronologie des lieux et les adresses (quand il y a eu un déménagement). À son propre texte de présentation, Gilles Picq ajouté des articles anciens. Par exemple celui de CL.Villeneau qui déplorait dans la Revue Diplomatique en 1931 que le Balzar (qui existe toujours, 49 rue des Écoles) ait « perdu son cachet » en refaisant la décoration. Ce qui nous fait comprendre que les cachets se succèdent et que celui que nous pourrions être amenés à regretter aujourd’hui était celui dont d’autres avaient fustigé l’apparition. Presque à chaque cas, le livre donne aussi la liste des habitués. Au Balzar fondé en 1871, on pouvait croiser Charles Péguy et aussi André Billy, l’ami d’Apollinaire. D’ailleurs pour nos lecteurs que ça intéresse, le nom de celui qui fonda Les Soirées de Paris est souvent inscrit en marge de chaque établissement, comme chez Bâty (1) dans le 14e arrondissement, enseigne désormais mieux renseignée grâce à ce guide encyclopédique.

On se demande souvent ce qui a amené un propriétaire à choisir le nom de son établissement comme le Sherry-Cobler (boulevard Saint-Michel), le Père Lunette (4 rue des Anglais) ou encore le Buisson Ardent (51 rue Saint-Victor). Il est toujours plaisant d’apprendre. Et dans le cas du Buisson Ardent, l’enseigne faisait allusion au « buisson d’écrevisses que l’on y servait autrefois », sachant, extraordinaire nouvelle, que les crustacés en question étaient pêchés directement dans la Bièvre dont le lit se trouvait au pied du restaurant. Il paraît en outre, d’après un article de 1893 cité dans le livre, que derrière « l’apparence bourgeoise » de la maison, se « cachaient des cabinets particuliers où les officiers aux gardes et les galants basochiens (ancien corps des clercs de procureurs du Parlement de Paris ndlr) allaient, en compagnie d’appétissantes femmes de robins ou d’apothicaires, manger des écrevisses ». Ce qui est bienvenu encore une fois et dans ce cas précis, est que Gilles Picq rétablit après enquête, les erreurs autrefois publiées comme ce journaliste qui situait par trop approximativement le « Buisson » à Odéon.

PHB

Gilles Picq, « Les Brasseries Parisiennes de l’avant-siècle & autres lieux d’agapes et « de libations », éditions de l’Échappée, 36 euros. Parution officielle le 17 novembre. On peut aussi le trouver de façon sûre à la bien bonne librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris

Gilles Picq, « Les Brasseries Parisiennes de l’avant-siècle & autres lieux d’agapes et « de libations », éditions de l’Échappée, 36 euros. Parution officielle le 17 novembre. On peut aussi le trouver de façon sûre à la bien bonne librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris

Appétissant ! Merci

Le Buisson ardent existe toujours dans le 5ème arrondissement, rue Jussieu.

Un restaurant qui se tient bien…. loin des cabinets particuliers me semble t’il.

J’irai leur parler d’écrevisses pour voir !!

Merveilleux ,formid , sensas !! Bravo !

Nos chères brasseries : Nous devrions les déclarer sans tarder « trésors nationaux » comme au Japon , Oui car il s’agit bien d’un risque imminent d’extinction d’un beau et beau savoir , Nos dernières et historiques brasseries sont entrées en résistances contre les tex Mex et autres ignominies sans foi ni coeur : je me souvient avec sanglots ; pour n’en citer qu’elle . J’y avait mon rond de serviette ,de notre douce et si acuillante PSHOR place de la bastille dans les années 89 ,90 .. Haut les cœurs et vive nos dernières belles et si chères brasseries !