Le 26 octobre 1938, en fin de journée, John Steinbeck peut enfin poser son stylo. Il vient d’achever sans aucun doute l’un des plus grands romans de tous les temps, « Les raisins de la colère ». Sa femme Carol a produit le tapuscrit en parallèle. La rédaction avait débuté en juin. Et non seulement dans ce court laps de temps il a produit un travail colossal mais il a, en parallèle, rédigé le journal de ce labeur. Ce 26 octobre pour ne rien arranger, il souffre d’une grippe intestinale, sans compter plusieurs gueules de bois cumulées. Et ses derniers mots sont: « J’espère que c’est bon. » Le prix Pulitzer, obtenu l’année suivante achèvera de dissiper ses doutes. Ce journal a été publié une première fois en 1989, traduit chez Seghers en 2019 et il vient de paraître en petit format dans la collection Pavillon Poche chez Robert Laffont.

Le 26 octobre 1938, en fin de journée, John Steinbeck peut enfin poser son stylo. Il vient d’achever sans aucun doute l’un des plus grands romans de tous les temps, « Les raisins de la colère ». Sa femme Carol a produit le tapuscrit en parallèle. La rédaction avait débuté en juin. Et non seulement dans ce court laps de temps il a produit un travail colossal mais il a, en parallèle, rédigé le journal de ce labeur. Ce 26 octobre pour ne rien arranger, il souffre d’une grippe intestinale, sans compter plusieurs gueules de bois cumulées. Et ses derniers mots sont: « J’espère que c’est bon. » Le prix Pulitzer, obtenu l’année suivante achèvera de dissiper ses doutes. Ce journal a été publié une première fois en 1989, traduit chez Seghers en 2019 et il vient de paraître en petit format dans la collection Pavillon Poche chez Robert Laffont.

« Jours de travail » est singulièrement intéressant par le contraste immense qu’il présente avec le roman. Autant l’épopée de la famille Joad errant affamée sur les routes américaines est puissante, extraordinairement racontée, riches de portraits finement ciselés, autant le making off de l’œuvre est morne comme les grandes plaines du Far West. John Steinbeck nous livre ici sa peine à écrire, ses doutes, son cafard et ses lendemains de soirées arrosées au champagne qui le voient après-coup, pesamment accoudé à sa table de travail. Il subit de surcroît le bruit des maisons en construction aux alentours et affronte (comme tout le monde) les petits emmerdements de la vie. Sa volonté d’aller jusqu’au bout est, au jour le jour, une épreuve multiforme.

De nombreuses notes en fin de parcours complètent l’éclairage donné par l’écrivain lui-même. On y apprend notamment qu’il habite alors une maison trop petite, isolée sur Greenwood Lane à Los Gatos (Californie). Qu’il écrit la plupart du temps dans une pièce étroite et spartiate de cinq mètres carrés. Steinbeck s’est donné l’automne comme échéance et cet objectif lui fait supporter une somme de douleurs physiques et de crampes mentales. Le deux septembre il écrit ainsi cette phrase révélatrice: « Le temps file et le manuscrit rampe. »

Et pourtant il chemine, malgré le bruit et les tracas, secondé par son épouse qui remet tout au propre à la machine. Encore une fois, il faut bien avoir en tête le roman, sa générosité narrative, pour constater à quel point la vie d’un écrivain diffère diamétralement de l’aboutissement littéraire.

La vie que John Steinbeck crée à travers ce livre ou d’autres titres parfaits comme « Tendre Jeudi », « Rue de la sardine », « Les naufragés de l’autocar », « Des souris et des hommes », « En un combat douteux », « À l’est d’Éden », une source de plaisir intense pour ses lecteurs. Et tout cela cachait, l’on pouvait sans douter, un monstrueux travail. Ce journal de bord (qui n’était peut-être pas fait pour sortir de l’ombre), éclaire d’une lumière crue, le quotidien accablant de l’écrivain. Au moins pour « Les raisins de la colère », on ne peut s’empêcher de songer à un accouchement aux forceps et sans péridurale, laissant l’auteur exsangue, épuisé, malade.

Humaniste, d’une clairvoyance précoce sur la maltraitance sociale provoqué par un capitalisme effréné, John Steinbeck s’est appliqué toute sa vie à mettre en scène les autres, le plus souvent des sans-grade, des syndicalistes, des clochards célestes. Sauf peut-être dans « Les naufragés de l’autocar » où il avait, au contraire, excellé dans l’art de confronter des personnages d’origine très différentes, sans doute d’ailleurs l’une de ses œuvres les plus accomplies. Dans sa solitude laborieuse, il cultivait l’amour d’autrui ou, à tout le moins, une curiosité insatiable pour tout ce qui n’était pas lui.

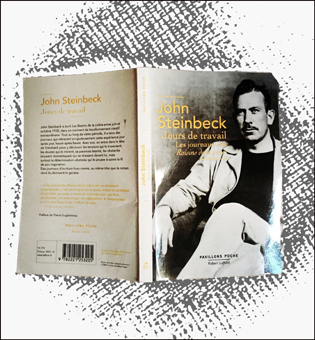

Et quand on pense à toutes ces sorties littéraires où les auteurs lâchent complètement la bride à un auto-centrisme bien dans l’air du temps, multiplient les métaphores autour de leur nombril, font jaillir moult périphrases sur leurs si précieux états d’âme à partir du clavier de leur ordinateur, il apparaît que Steinbeck appartenait de loin à une autre classe d’écrivains. Et pas seulement parce qu’il travaillait à la plume mais aussi, son visage sur la photo de couverture l’atteste, parce qu’il savait porter son regard au-delà. Il n’y a qu’à constater cette tendance actuelle des éditeurs à mettre en scène leurs auteurs comme s’ils comptaient davantage que leurs livres pour bien saisir la différence.

PHB

En accord total, « Les naufrageés de l’autocar » est un pur chef-d’œuvre (et pourtant lu dans une traduction sûrement pas la meilleure et avec une pointe de déception sur la chute). Steinbeck est le Champollion de la nature humaine. Écrire c’est être enfermé avec soi-même en disposant des clefs de la cellule, c’est être le jouet d une alternance de douleurs, d’extase, de doutes et d’optimisme béat, un quasi état de transe.

Et merci Madame Steinbeck !

Steinbeck, « Les raisins de la colère », « Des souris et des hommes », « À l’est d’Éden », souvenirs émouvants et formateurs de lectures de jeunesse (années soixante…), décrivant des sociétés qui sont toujours aussi violentes, même si la forme a évolué. Je n’ai pas relu ces livres depuis, et je ne sais si ces textes ont « vieilli », ou sont intemporels. Je me demande aussi si cette littérature est lue aujourd’hui, et par qui ?

Je suis toujours intéressé de connaître l’homme (ou la femme) derrière une œuvre, littéraire ou artistique. Le contraste que vous décrivez entre l’auteur et sa vie personnelle est fascinant, comme cela l’est souvent avec ces « monstres », et on a parfois de vraies et captivantes surprises.

Une vraie découverte. Merci

Merci pour ce cri d’amour au grand Steinbeck, et à une certaine littérature. Petite note personnelle à destination des amateurs de J.S. : aux oeuvres majeures déjà citées j’ajouterai Tortilla Flat, dans la veine de Rue de la sardine, et, moins connu encore, A un Dieu inconnu (To a God unknown), étrange et poétique drame sur la confrontation de l’homme et de la nature.