Ils sont formidables, ces artistes et intellectuels anglais! Tous contre le Brexit, naturellement, et ils le disent, John le Carré en tête ! Peu importe ses quatre-vingt-neuf ans, peu importe son extraordinaire longévité d’être humain et d’écrivain, David Cornwell n’est pas près de se résigner !

Ils sont formidables, ces artistes et intellectuels anglais! Tous contre le Brexit, naturellement, et ils le disent, John le Carré en tête ! Peu importe ses quatre-vingt-neuf ans, peu importe son extraordinaire longévité d’être humain et d’écrivain, David Cornwell n’est pas près de se résigner !

Et voilà qu’une fois de plus, à son âge, il fait la démonstration de ce qu’il n’a cessé de clamer dans le désert sans être entendu. Il l’a fait en ajoutant une préface à la énième réédition de « L’espion qui venait du froid » en 2013, ainsi que dans son autobiographie savoureuse « Le tunnel aux pigeons » en 2016 (1) : son œuvre n’est pas la révélation de sa brève carrière d’espion au temps de la guerre froide, c’est une œuvre d’imagination. Le malentendu dure depuis cinquante, bientôt soixante, le monde entier pense qu’il n’a cessé de révéler les arrière-cuisines de l’espionnage britannique alors qu’il n’a cessé de le nier.

Et pour cause : John le Carré n’est pas un des plus grands écrivains d’espionnage du monde, c’est un des plus grands écrivains tout court. Dieu sait s’il a expliqué comment il procède : il parcourt d’abord le monde, sans éviter les zones les plus dangereuses, afin de trouver ses personnages et leurs théâtres d’opération, puis il rentre chez lui en Cornouailles, dans sa forteresse au bord de la mer, et laisse faire sa créativité. Son talent à inventer des personnages complexes, à les plonger dans des dilemmes, à faire revivre avec une vérité hallucinante tous ces lieux qu’il est allé explorer (et même ceux qu’il n’a pas explorés…).

Si bien que le problème, lorsqu’on commence un le Carré, est qu’on se dit ça va bientôt finir et on en est malheureux à l’avance. Ce qui arrive avec le petit dernier, « Retour de service », et ses 302 pages.

On y retrouve bien sûr, dès la première phrase et dans toutes les suivantes, ce fameux « humour anglais » qui consiste à ne jamais paraître se prendre au sérieux. Le narrateur Nat est le type même du gentleman revenu de tout portant sur lui-même un regard désabusé : à quarante-sept ans, après quelque vingt-cinq années au service de Sa Majesté en tant qu’agent recruteur et officier traitant d’espions étrangers dans le monde entier, le voilà revenu au bercail, persuadé d’avoir fait son temps et d’être jeté au rebut dès le lundi suivant.

Ce qui n’est pas sans l’inquiéter bien sûr, même s’il sait que sa femme Prue, brillante avocate de causes « pro bono », a été jusque-là une « alliée inconditionnelle ». Mais comment va-telle réagir après avoir eu si longtemps un « mari absent » ? Et comment va-t-il se racheter pour avoir été, pendant tout ce temps, un « père absent » pour leur fille Steff, post adolescente toujours en crise, qui le prend pour un minable ?

Et puis que va-t-il faire de sa vie une fois démis de ses fonctions inavouables ?

Bien entendu, nous irons de surprise en surprise avec Nat, mais avant d’entrer dans plus de détails, il faut raconter comment le Père exaspéré décide de « tout dire » à sa fille et s’en ouvre à sa femme : « Je pourrais ajouter (mais je m’en garde bien) que son dédain sans complexe à mon encontre depuis son retour m’agace de plus en plus, ainsi que son habitude héritée de l’adolescence de me tolérer comme un boulet familial inévitable ou, à l’inverse, de se vautrer sur mes genoux comme si j’étais un vieux schnock à l’automne de sa vie, en général sous les yeux de son dernier admirateur en date. »

Même s’il n’a que quatre fils, on sent que David Cornwell connaît le sujet.

Ce qui nous vaut une grande scène du livre, lorsque Nat décide de « tout dire » à sa fille, lors de leurs vacances à trois à la montagne, au cours d’une série de remontées et descentes en tire-fesses à deux. Lors de la seconde remontée, Nat crache le morceau tout net : « Je suis un espion. » Pas ce qu’il avait prévu de dire, d’ailleurs.

Les échanges se poursuivent à chaque remontée de téléski, jusqu’à ce que Steff pousse son père dans ses retranchements en lui demandant au nom de quel idéal il a convaincu des gens de trahir leur pays, et lui demande s’il a toujours une « vision idéaliste de l’Angleterre ». Nat doit admettre avoir maintenant « des réserves » : « Ben forcément enfin ! dis-je piqué au vif par sa façon de sous-entendre que je n’ai pas conscience de la débâcle actuelle. Un gouvernement conservateur sans majorité composé de bras-cassés, un ministre des Affaires étrangères d’une ignorance crasse que je suis supposé servir, les travaillistes aux pâquerettes aussi, le délire absolu du Brexit… ».

Voilà ! C’est dit ! David Cornwell est consterné par le Brexit, et Nat ne peut même plus prétendre avoir servi une noble cause ! Cela dit, « la Russie post-communiste, contre toute attente et tout espoir » ayant émergé « comme une menace forte et nette pour la démocratie libérale dans le monde entier », les vieilles méthodes de la Guerre froide ont repris du poil de la bête, et entre Johnson, Poutine, et « Trump porte-voix de tous les kleptocrates démagogues et frappadingues de la planète », allons-y comme en 60 !

C’est donc reparti pour un tour pour Nat, à qui l’on offre non pas une retraite anticipée, mais la direction d’une sous officine du Central Londres ironiquement appelée « Le Refuge », à savoir le refuge « qui sert de dépotoir pour les transfuges sans valeur qu’on a réinsérés et les informateurs de cinquième zone qui partent en vrille. »

Nat diffère d’abord sa réponse, et c’est alors que se situe la scène d’aveu à sa fille à la montagne. Mais au retour des vacances, il ne peut pas résister. Il accepte, et va découvrir au « Refuge » une certaine Florence, « une de ces filles de la bonne société ayant grandi avec des poneys et on ne sait jamais très bien ce qui se passe dans sa tête. » Eh bien nous allons découvrir que cette belle jeune femme a de fortes convictions.

Parallèlement, nous avons découvert (dès le début) un Nat fou de badminton, et un certain Ed, grand jeune homme dégingandé venant le défier à son club très privé de l’Athleticus Club de Battersea.

Tous ces personnages (et d’autres) vont se trouver entraînés dans une comédie de l’espionnage au sens le plus classique du temps de la Guerre froide, selon une mécanique admirablement réglée par l’auteur depuis…quasiment soixante ans.

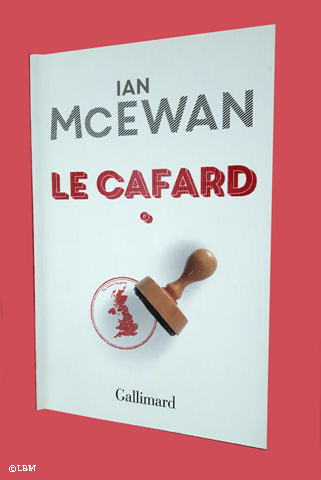

Autre écrivain d’envergure s’attaquant au Brexit dans « Le cafard », Ian McEwan (né en 1948) imagine tout simplement qu’un cafard s’est glissé dans la peau du Prime minister et de ses ministres.

Autre écrivain d’envergure s’attaquant au Brexit dans « Le cafard », Ian McEwan (né en 1948) imagine tout simplement qu’un cafard s’est glissé dans la peau du Prime minister et de ses ministres.

Inspiré à la fois par « La métamorphose » de Kafka et par l’humoriste irlandais Jonathan Swift, l’auteur de « L’enfant volé » et de « L’intérêt de l’enfant » nous fait vivre de façon très réaliste comment un cafard se transforme en humain, le temps d’imposer le Brexit avec quelques congénères complices au nom de « la voix du peuple » et de la théorie de la « Réversibilité » (sic).

La canicule s’étend sur Londres, et le cafard apprend très vite comment manipuler les événements et l’opinion lors d’un « incident international » avec la France. Puis il s’emploie à éliminer son insupportable ministre des Affaires étrangères Benedict St John à la manière Trump afin de parvenir à ses fins.

Une fois leur forfait accompli, tous ces cafards reprendront silencieusement leur place dans les boiseries entourant la salle des Communes.

Lise Bloch-Morhange

Churchill aurait été pour le Brexit et Orwell aussi !

Sans compter le Général de Gaulle !

Bravo aux Anglais d’avoir quitté le Titanic européen et honte aux Français qui continuent par d’autres moyens la collaboration mortifère avec l’Allemagne commencée jadis…

J’admire la démocratie anglaise qui n’a pas renié la parole du peuple comme MM Sarkozy et Hollande l’ont fait avec le « non » français au référendum constitutionnel.

Qu’un vieil écrivain de polars longs et confis, produit de la caste dominante, soit contre le Brexit ne m’étonne pas.

J’aimerais entendre un autre son de cloche. Pardi ! Il y a bien des écrivains heureux que l’Angleterre redevienne une terre de liberté sauvée de la technocratie bruxelloise. Evidemment, la nomenclature éditoriale française ne s’empresse pas de les traduire !

Elle périra dans le naufrage qui vient. Chère Lise, continuez à lire l’Histoire de travers… Vous n’y échapperez pas : le compte à rebours de la mort d’une Europe sans âme prônée par tous ceux qui préfèrent des courts de tennis à des serres a commencé.

Comme c’est chic, cher Philippe, d’être pour le Brexit!

Pourquoi pas d’ailleurs?

Mais des artistes anglais qui par nature sont en phase avec le monde entier ont le droit de ne pas s’en réjouir, isn’t?

Par ailleurs je vous félicite d’être entré dans les cerveaux de Churchill, Orwell et de Gaulle!

Ce n’est pas un mince exploit, car Ian McEwan s’en tient, lui, au Prime Minister selon un scénario plus kafkaien…

Monsieur Person : que d’invectives ! Qui sont tous ces auteurs anglais « heureux que l’Angleterre redevienne une terre de liberté sauvée de la technocratie bruxelloise » non traduits ni publiés en France ?

Justement, on ne les traduit pas ! Il n’y a qu’un son de cloche.

Celui des « bons » pro-européens. Les autres sont des abrutis, des fascistes…

Ce n’est pas la première fois que ça se passe… Les ouvrages magnifiques du grand historien anglais Eric Hobsbawn n’ont jamais été publiés par Gallimard car Monsieur Pierre Nora trouvait que ce n’était pas intéressant de publier un auteur « marxiste anglais »qui contredisait les thèses de sa revue « Débats ». Ce sont nos amis belges, les éditions Complexe qui ont publié « l’âge des extrêmes » qu’aucun éditeur français ne trouvait intéressant (forcément il ne tenait pas le discours thatchérien à la mode à cette époque). C’est pour cela que je suppose, par le même raisonnement, qu’il n’y a pas que des « prolos incultes » qui ont voté pour le Brexit et qu’on doit trouver des auteurs aussi remarquables que les deux vantés par Lise parmi les partisans du Brexit. Mais si on les publie, cela voudrait que la thèse manichéenne qui veut que les tenants du Brexit soient de sinistres imbéciles manipulés est une aberration.

Je ne crois pas que j’invective… j’invite à la méfiance face à un unanimisme suspect. j’ai peut-être tort, j’ai peut-être raison. Qu’importe, j’invite à la méfiance face à une doxa vraiment désagréable et sectaire. Penser qu’il y a une élite « intelligente » et un peuple « con » m’effraie et me fait mieux comprendre pourquoi tant de gens n’ont pas réagi quand on éborgnait ou estropiait des centaines de gilets jaunes…