Comment célébrer le centenaire de la naissance d’un personnage aussi protéiforme, aussi charismatique que Leonard Bernstein, l’un des plus grands chefs d’orchestre et compositeurs du XXème siècle? Comment faire le tour d’un homme habité par la musique sous toutes ses formes, pianiste, compositeur, maestro, pédagogue, homme de télévision, mais aussi homme de gauche engagé, mondain, amant, mari, père de famille ? Sans oublier ses divers démons intérieurs qui ne l’ont jamais quitté…

Comment célébrer le centenaire de la naissance d’un personnage aussi protéiforme, aussi charismatique que Leonard Bernstein, l’un des plus grands chefs d’orchestre et compositeurs du XXème siècle? Comment faire le tour d’un homme habité par la musique sous toutes ses formes, pianiste, compositeur, maestro, pédagogue, homme de télévision, mais aussi homme de gauche engagé, mondain, amant, mari, père de famille ? Sans oublier ses divers démons intérieurs qui ne l’ont jamais quitté…

Commençons modestement par quelques données de base : sa naissance à Lawrence, Massachusetts, dans une famille d’émigrés juifs ukrainiens, le couple désuni, le petit garçon chétif et introverti (introverti ! lui !) échappant à l’humeur familiale en prenant ses premières leçons de piano à dix ans, le père n’apprécie pas mais la musique est le Graal de Lenny, qui complètera sa formation comme music student à Yale jusqu’en 1939, étudiant notamment la composition.

Deux ans plus tôt, à dix-ans ans, il a déjà fait des rencontres fulgurantes et décisives, celle de maestro Dimitri Mitropoulos, du compositeur Aaron Copland, des auteurs de comédies musicales Adolph Green et Betty Comden. Il intègrera ensuite une classe de direction d’orchestre au Curtis Institute, puis persuadera l’illustre Serge Koussevitzky, chef du Boston Symphony, de le prendre à ses côtés durant l’été 1940, lors du très réputé Tanglewood festival (toujours d’actualité). D’emblée, il frappe les esprits par son charme incroyable, par sa beauté, par ses dons, par sa nature enthousiaste et passionnée, entretenant des amitiés professionnelles exubérantes et durables, enchaînant les conquêtes masculines, composant dès Harvard des œuvres diverses et variées.

Il ne va pas tarder à se demander s’il veut devenir pianiste ou maestro, premier conflit s’imposant à ce surdoué qui ne cessera d’être tourmenté par des aspirations multiples, sur tous les plans. Est-ce cela être un génie : savoir tout faire ? Avoir envie de tout ? Alors, pianiste ou maestro ? Dès 1937, à dix-neuf ans, son exécution du « Concerto en sol » de Ravel est jugée exemplaire.

Les événements se précipitent trois ans plus tard, lorsqu’il est engagé comme assistant du directeur du New York Philharmonic. Le 14 novembre 1943, l’Amérique découvre à la télévision un jeune chef de vingt-cinq ans d’une beauté et d’un charisme stupéfiants, remplaçant au pied levé le grand Bruno Walter souffrant. Le voilà lancé, mais il lui faudra pourtant attendre 1957 pour que le New York Philharmonic devienne enfin «son» orchestre.

Entre-temps, il se passera bien des choses, notamment : comédie musicale «On the Town» signée Bernstein, Robbins, Green et Comden à Broadway en 1944 (adaptée peu après au cinéma avec Gene Kelly et Frank Sinatra, titre français « Un jour à New York ») ; premiers concerts à Tel Aviv en 1947 ; création de sa symphonie «The Age of Anxiety» par Koussevitzky avec Bernstein au piano en 1949 ; première de Peter Grimes de Benjamin Britten sous sa direction à Tanglewood en 1946 ; création à Broadway de son musical « A Wonderful Town » avec Rosalind Russel en vedette en 1953 ; année durant laquelle il deviendra le premier chef américain invité à la Scala de Milan, pour diriger Maria Callas ressuscitant la « Medea » de Cherubini (la Callas l’ayant entendu peu avant à la radio avait suggéré son nom au surintendant de la Scala, mais Lenny n’étant pas un chef lyrique avait d’abord dit non, lorsqu’un simple coup de fil de Maria le fit changer d’avis ); il reviendra à la Scala deux ans plus tard pour la diriger dans la légendaire « Somnambula » de Bellini mise en scène par Visconti, enregistrée live.

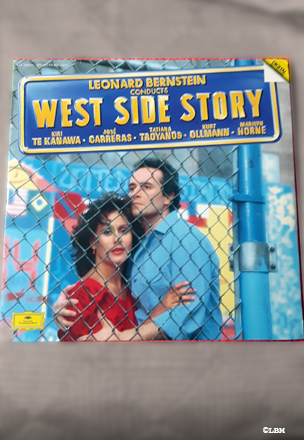

Nous voilà en 1956, et l’échec de Candide à Broadway est suivi l’année suivante du triomphe de « West Side Story » (732 représentations), adaptation moderne du mythe de Roméo et Juliette, chorégraphie de Jerome Robbins, lyriques de Stephen Sondheim.

Nous voilà en 1956, et l’échec de Candide à Broadway est suivi l’année suivante du triomphe de « West Side Story » (732 représentations), adaptation moderne du mythe de Roméo et Juliette, chorégraphie de Jerome Robbins, lyriques de Stephen Sondheim.

Ah « West Side Story » ! Fatigué qu’on l’y ramène sans cesse, il finira par interdire qu’on le présente comme son auteur, et pourtant aucune de ses autres œuvres, à son grand désespoir, n’atteindra jamais une telle reconnaissance. C’est un autre des conflits qui l’ont poursuivi toute sa vie : il se voulait compositeur d’un grand opéra américain révolutionnant le genre, comme « West Side Story » avait bouleversé la comédie musicale yankee.

Tel est le thème d’un excellent documentaire réalisé cette année par le cinéaste allemand Thomas von Steinaecker, intitulé «Le déchirement d’un génie», présenté sur Arte lundi 20 a0ût à 0h35 (admirez l’heure !), mais heureusement toujours visible sur Arte Concert jusqu’au 16 novembre. Il défend la thèse d’un Lenny véritablement obsédé, torturé par ce désir de composition entrant en conflit avec la direction d’orchestre, lui qui a régné sur le New York Philharmonic de 1957 à 1969, lui qu’on réclamait dans le monde entier à la tête des plus grandes formations.

Le témoignage des trois enfants Bernstein est passionnant. Alexander, Jamie et Nina sont filmés assis côte à côte sur un divan de velours beige, intervenant fréquemment avec beaucoup d’aisance, Jamie déclarant notamment que la direction d’orchestre était pour son père «comme une drogue». Quelle griserie de se tenir sur le podium, centre de tous les regards, admiré de tous, adoré des musiciens et du public ! Pas étonnant qu’il ait été, à l’égal de Karajan bien que dans un style opposé, un des maestros ayant le plus enregistré, considéré comme le maître absolu de Mahler.

Par contraste, comme la composition est ardue, lorsqu’on se retrouve seul dans le silence face à la page blanche. Lenny explique combien il remercie sa femme Felicia de l’avoir supporté lors de l’accouchement de son œuvre « Mass » (qui n’a rien d’une messe catholique), œuvre inclassable commandée par Jackie Kennedy pour l’inauguration du nouveau Kennedy Center à Washington en 1971. Ce bizarre composite musical sera éreinté par «la presse qui compte», tout comme ses œuvres suivantes.

Encore un conflit intérieur, ce mariage avec l’actrice Felicia Montealegre Cohn en septembre 1951. Comme ils sont beaux et élégants, sur cette photo de mariage célébré dans une synagogue de Boston ! Il a trente-trois ans, son mariage va durer jusqu’à la mort de Felicia en 1978, leur donner trois enfants, mais on comprend mieux aujourd’hui que ce fut un moyen pour Lenny de tenter de dompter son homosexualité en se coulant dans un moule acceptable par la société de l’époque.

Le documentaire rappelle cette lettre désormais fameuse écrite un jour de crise par Felicia : «Tu es homosexuel et ne changeras peut-être jamais – tu refuses d’envisager une double vie, mais si ta sérénité, ta santé, tout ton système nerveux dépendent d’un certain penchant sexuel que peux-tu y faire ?». Felicia saura jouer son rôle de boussole dans la vie de cet être tourbillonnant, notamment sur le plan social, comme lors de cette célèbre soirée destinée à lever des fonds pour soutenir les Black Panthers, donnée le 14 janvier 1970 dans leur appartement de l’Upper East Side de Manhattan (duplex de treize pièces avec terrasse), moquée dans le New York Magazine peu après par l’écrivain satirique Tom Wolfe sous le terme de «Radical chic».

Mais si les petits fours offerts ce jour là par les Bernstein aux Black Panthers ont fait rire l’écrivain, l’engagement de Lenny à gauche, et plus largement ses préoccupations humanitaires, furent chez lui une constante dont témoigne toute sa vie. La guerre du Viet Nam ou la ségrégation l’ont profondément affecté, et on le voit dans le documentaire allemand déclarer au micro «I am with you», lors d’une manifestation des opposants à Nixon sur Times Square. Et l’on sait aujourd’hui que le FBI, persuadé qu’il était communiste, avait compilé sur lui, depuis les années 40, un extravagant dossier de six-cent-soixante-six pages. Son œuvre même, comme l’inclassable « Mass », témoigne de son désir de réconcilier l’humanité, et ses enfants disent que son rêve était qu’à l’issue de la générale, le public tout entier se lève et s’embrasse !

S’il n’a pas réconcilié l’humanité entière, Lenny s’est rendu célèbre aux Etats-Unis par une autre activité pionnière, celle de pédagogue, en créant à la télévision dès 1958 les Young People’s Concerts, mettant le New York Philharmonic tout entier au service de programmes destinés aux enfants. Il faut le voir, si chic dans son smoking, expliquer à son très jeune public les mystères des accords en mineur ou majeur, la définition du mode et des gammes ou celle des intervalles, décortiquer les différents mouvements d’une symphonie, etc. A l’occasion, il se met lui-même au piano, et illustre ses propos plutôt ardus en faisant exécuter les œuvres, baguette levée, dansant sur le podium comme à son habitude. Les fameuses leçons télévisées dureront jusqu’en 1972.

Qu’il s’adresse aux enfants ou aux augustes musiciens des Wiener Philharmoniker, parmi bien d’autres grandes formations, il suffit de le voir danser sur le podium, sourire de plaisir aux musiciens ou fermer les yeux sous l’intensité de l’émotion pour comprendre à l’instant que cet homme était la musique et le partage mêmes.

Il faut voir aussi le sourire sur son visage, alors qu’il avait accepté d’enregistrer « West Side Story » pour DG une nouvelle fois, avec de grands chanteurs d’opéra de l’époque, Kiri Te Kanawa et José Carreras notamment (voir sur YouTube). Il admet enfin que ce pourrait être, effectivement, «a classic». Le succès du disque fut immense. C’était en 1985, cinq ans avant sa mort.

Lise Bloch-Morhange

Hommage Bernstein conséquent à la Maison de la Radio, débutant le 5 octobre avec West Side Story, se poursuivant avec d’autres œuvres les 22, 29 et 30 novembre, puis les 1er et 5 décembre : www.maisondelaradio.fr

La photo d’écran qui orne le début de l’article est relative à un documentaire de trois minutes de EuroArtsChannel visible sur YouTube

.