« On ne juge bien du mérite de ses semblables que sur les apparences, souvent fort trompeuses, il faut bien le reconnaître… Quiconque veut occuper une situation doit s’assujettir aux exigences du code du savoir-vivre ». Tel est l’avertissement qu’un certain J. Molina da Silva adresse aux lecteurs de son livre publié en 1901 « La Grâce et le maintien français ». Aujourd’hui pratiquement introuvable (il a été longtemps absent des collections de la Bibliothèque Nationale), cet ouvrage de 130 pages dont l’auteur exerçait l’honorable profession de « professeur de danse et de maintien à l’Ecole spéciale militaire de St -Cyr » se veut un manuel de savoir vivre en bonne société qu’on relira un siècle plus tard avec un plaisir distancié.

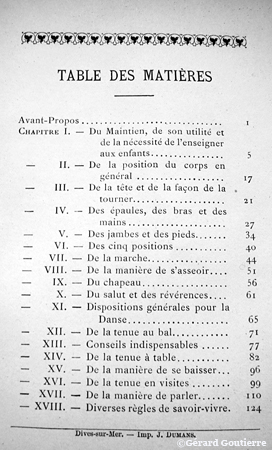

« On ne juge bien du mérite de ses semblables que sur les apparences, souvent fort trompeuses, il faut bien le reconnaître… Quiconque veut occuper une situation doit s’assujettir aux exigences du code du savoir-vivre ». Tel est l’avertissement qu’un certain J. Molina da Silva adresse aux lecteurs de son livre publié en 1901 « La Grâce et le maintien français ». Aujourd’hui pratiquement introuvable (il a été longtemps absent des collections de la Bibliothèque Nationale), cet ouvrage de 130 pages dont l’auteur exerçait l’honorable profession de « professeur de danse et de maintien à l’Ecole spéciale militaire de St -Cyr » se veut un manuel de savoir vivre en bonne société qu’on relira un siècle plus tard avec un plaisir distancié.

L’intérêt du livre n’est pas seulement dans les conseils de bienséance qui s’y trouvent. Si l’ouvrage nous intéresse aujourd’hui, c’est parce que, pour l’aider à le rédiger, son auteur avait fait appel à un certain W. de Kostrowitszky, âgé de 21 ans, qui venait tout juste d’adopter son nom de plume, Guillaume Apollinaire. Dans l’avant-propos, le maître de danse remercie d’ailleurs le jeune écrivain : « Je dois quelque remerciements à l’érudition obligeante de mon ami Guillaume Appolinaire {sic} dont les notes et la riche collection d’anecdotes sur le sujet qui nous occupe m’a été d’un réel secours ».

Après s’être lié d’amitié avec le fils ainé des Molina, Ferdinand, rencontré en 1900 dans une brasserie parisienne, Apollinaire était devenu un habitué de la famille où ses connaissances et ses talents de conteur étaient appréciés. Mais pour le jeune poète, ce qui faisait l’intérêt des visites dans la famille, c’est qu’il pouvait y rencontrer le jeune sœur de Ferdinand, le gracieuse Linda, jolie brunette de seize ans, dont il ne tarda pas à s’amouracher. Il lui envoie des vers élogieux, parfois sous des tournures faussement anciennes comme les « Dicts d’amour à Linda » : « Votre nom très païen, un peu prétentieux, Parce que c’est le vôtre en est délicieux ; Il veut dire « jolie » en espagnol, et comme Vous l’êtes, on dit vrai chaque fois qu’on vous nomme ».

Mais Linda reste insensible aux compliments du jeune poète auquel elle ne laisse aucun espoir. Celui qu’elle appelle « mon pauvre Kostro » ( ce qui horripile le poète, on le comprend) a beau déployer des trésors d’écriture, il ne sera jamais pour elle qu’un simple ami. Au printemps 1901, le départ de la famille à Cabourg où M. Molina devait diriger les fêtes du Casino, marquera la fin de cet amour à sens unique. Quant aux poèmes, ils seront rassemblés quelques années plus tard pour être publiés dans le recueil « Il y a » en 1925.

Relire l’ouvrage de Molina da Silva nous apprend beaucoup sur les usages de la bonne société au tout début du XXe siècle. Il ne s’agit pas seulement des codes de bienséance mais aussi, comme l’indique clairement le titre, de l’attitude corporelle recommandée pour une personne de la bonne société : comment placer la tête et comment la tourner (« Il faut soigneusement veiller à ce que les enfants n’avancent pas la tête quand on leur dit de la lever »), comment s’asseoir (« Les enfants en général et les filles surtout ne doivent pas croiser les jambes l’une sur l’autre »). Les conseils à table sont les mêmes que ceux d’aujourd’hui : ne pas porter le couteau à la bouche, ne pas se curer les dents, ne pas mâcher et avaler trop bruyamment… En revanche, on pourra découvrir les rituels oubliés des révérences. Le maître de danse nous en apprend les secrets : « Le corps étant bien droit, les pieds en dehors et sur la même ligne, si l’on doit faire la révérence à droite, on porte le pied droit à vingt centimètres du pied gauche, ensuite on ramène le pied gauche près du pied droit, puis on glisse le pied gauche en arrière en pliant profondément, on salue par une inclinaison de tête, on se relève en appuyant sur la pointe du pied droit que l’on ramène près du gauche ».

Si nous avons du mal à imaginer Guillaume Apollinaire s’exerçant à faire une révérence, on peut se demander quelle est la part du poète dans la rédaction du manuel de bienséance. A notre connaissance, seul Pascal Pia s’est penché sur le sujet (dans La Quinzaine littéraire du 16 mai 1966). Certains passages de l’ouvrage sont de toute évidence inspirés ou dictés par Apollinaire, comme les références au romancier Paul Margueritte ou au poète Arvers (à qui un seul Sonnet a assuré la célébrité) ou encore cette citation incongrue de Rimbaud à propos de la sale manie de se fourrer les doigts dans le nez :

Si nous avons du mal à imaginer Guillaume Apollinaire s’exerçant à faire une révérence, on peut se demander quelle est la part du poète dans la rédaction du manuel de bienséance. A notre connaissance, seul Pascal Pia s’est penché sur le sujet (dans La Quinzaine littéraire du 16 mai 1966). Certains passages de l’ouvrage sont de toute évidence inspirés ou dictés par Apollinaire, comme les références au romancier Paul Margueritte ou au poète Arvers (à qui un seul Sonnet a assuré la célébrité) ou encore cette citation incongrue de Rimbaud à propos de la sale manie de se fourrer les doigts dans le nez :

« Tout le monde comprend qu’il est dégoûtant de toucher la main à des gens dont les doigts viennent d’être chargés de quelque chose de plus sale que ce qui recouvre la coque du Bateau Ivre d ‘Arthur Rimbaud : (…) « Coque/Qui porte, confiture exquise aux bons poètes /Des lichens de soleil et de morves d’azur » ».

Si la participation d’Apollinaire reste modeste, les connaissances acquises sur la danse lui seront en tout cas bien utiles quelques années plus tard lorsqu’il signera en 1907 pour la revue La Culture physique, un article très documenté intitulé « La danse est un sport ». Outre son étonnante érudition, il se montre grand zélateur de cet art : « Encourager la danse : y a-t-il rien de plus moral ? N’est-ce pas arracher les jeunes gens aux bars, aux brasseries où ils s’alcoolisent ? N’est-ce pas leur permettre d’ébaucher des mariages ? » . Pour les jeunes gens de 1907, le choix était vaste, puisque, selon l’auteur de l’article, les danses de salon à la mode étaient : le boston américain à trois temps, celui à deux temps, la valse viennoise, le pas d’Espagne, la baronne, le pas de deux, le pas de trois, le pas de quatre, le moulinet du pas de quatre, la Rousse-Kaya, la flirt-danse, la berline de la cour, le quadrille de l’empereur, sans compter les danses qui avaient la faveur de la société bourgeoise comme les quadrilles, la polka, la mazurka, la valse ou le scottish. Apollinaire ne sait pas encore que quelques années plus tard toute la France allait s’enflammer pour le tango argentin (au point que l’on parla de la tangomanie) et que cette danse, jugée «gravement offensante pour la pudeur», fut interdite par le clergé.

Gérard Goutierre

inattendue et délicieuses cette chronique du Savoir-Vivre, on aimerait quand même savoir un peu plus sur « la berline de la cour » cher GH Goutierre

Noëmi Blumenkranz-Onimus s’était penchée sur le sujet…. je ne suis pas certaine qu’elle ait écrit quelque chose, mais je vais jeter un coup d’oeil!