Je ne pense pas avoir jamais vu au cinéma une telle scène de coup de foudre entre les deux principaux protagonistes, à la fois totalement incroyable et totalement convaincante, typique de l’ambiguïté dans laquelle le cinéaste plonge ses personnages – et les spectateurs – tout au long du film « Phantom Thread ». Nous sommes dans un restaurant de la campagne anglaise, où s’arrête le grand couturier londonien des années 50, Reynolds Woodcock (jeu de mots pour les initiés !), avant de rejoindre sa propriété pour prendre quelques jours de repos.

Je ne pense pas avoir jamais vu au cinéma une telle scène de coup de foudre entre les deux principaux protagonistes, à la fois totalement incroyable et totalement convaincante, typique de l’ambiguïté dans laquelle le cinéaste plonge ses personnages – et les spectateurs – tout au long du film « Phantom Thread ». Nous sommes dans un restaurant de la campagne anglaise, où s’arrête le grand couturier londonien des années 50, Reynolds Woodcock (jeu de mots pour les initiés !), avant de rejoindre sa propriété pour prendre quelques jours de repos.

Auparavant, au cours de leur petit déjeuner rituel, nous avons vu sa grande sœur Cyril (qu’il appelle mi affectueusement, mi ironiquement, « my old so and so », « ma vieille machine »), lui recommander de s’accorder ce break.

Et voyant son petit frère visiblement lassé de sa dernière conquête et muse en date, un mannequin bien sûr, Cyril lui a proposé de se charger de la mettre à la porte. Nous commençons seulement à comprendre l’étrange relation forgée entre ces deux là, et la manière dont elle veille sur lui comme sur la maison de couture en totale osmose, avec un dévouement absolu, et gare à qui se met sur le chemin de son petit frère.

Qu’il parte, elle le rejoindra dès le lendemain à la campagne.

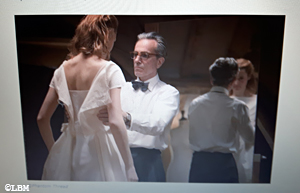

Nous voilà donc, un matin, dans un restaurant campagnard des environs de Londres, Reynolds assis seul à une table, follement élégant bien sûr, observant une jeune serveuse pouffer de rire alors qu’elle vient de renverser un plateau. Il sourit, ils échangent un regard complice. La situation est drôle, imprévue, et bien sûr, la serveuse a quelque chose que le grand couturier a saisi du premier coup d’œil. Il l’invite illico à dîner, vient la chercher le soir dans sa berline, et durant le dîner, saisit soudain sa serviette de table pour enlever le rouge à lèvres de la jeune femme, laissant sa bouche souriante toute barbouillée. Puis il la saisit par la main et l’entraîne chez lui, tout en haut, dans son atelier, lui ordonne de se dévêtir, et drape un tissu autour d’elle en lui disant qu’il a acheté cette dentelle il y a bien longtemps en Belgique, et n’avait encore jamais trouvé quelqu’un digne d’elle. La silhouette d’Alma est magnifique, et nous lisons sur son visage d’une grande pureté à la fois son émoi et sa fierté.

Lorsque Cyril arrive le matin, elle les surprend dans l’atelier, ayant travaillé toute la nuit. Reynolds lance soudain : « Vous n’avez pas de poitrine ! ». « Vous croyez que je ne le sais pas ? » rétorque Alma. Gros plan sur le visage de Cyril, qui ne bronche pas et comprend tout.

Voilà un coup de foudre qu’il ne faudrait pas prendre pour un simple conte de fée, surtout hollywoodien, même s’il en a l’air à première vue. Reynolds a-t-il enfin trouvé la femme qu’il cherchait depuis toujours, comme il le lui dit ? Et elle, la serveuse au rire insolent et au visage sculptural, va-t-elle se plier à tous ses caprices ? Combien de temps avant qu’il ne se lasse d’elle ? Le film tout entier tourne autour de cette question, et nous entraîne, épisode après épisode, dans cette lutte amoureuse, pleine de rebondissements et de manipulations. Nous allons bien voir si les grands créateurs, les génies de ce monde, sont capables d’aimer, et comment exister à leurs yeux. Tel est le vrai sujet plutôt qu’un film sur la haute couture, heureusement.

Voilà un coup de foudre qu’il ne faudrait pas prendre pour un simple conte de fée, surtout hollywoodien, même s’il en a l’air à première vue. Reynolds a-t-il enfin trouvé la femme qu’il cherchait depuis toujours, comme il le lui dit ? Et elle, la serveuse au rire insolent et au visage sculptural, va-t-elle se plier à tous ses caprices ? Combien de temps avant qu’il ne se lasse d’elle ? Le film tout entier tourne autour de cette question, et nous entraîne, épisode après épisode, dans cette lutte amoureuse, pleine de rebondissements et de manipulations. Nous allons bien voir si les grands créateurs, les génies de ce monde, sont capables d’aimer, et comment exister à leurs yeux. Tel est le vrai sujet plutôt qu’un film sur la haute couture, heureusement.

On sait que pour le metteur en scène américain, Paul Thomas Anderson, l’étincelle s’est produite quand il a découvert la vie monastique menée par le couturier Cristobal Balenciaga, englouti dans son travail (à la manière d’un Yves-Saint-Laurent, par exemple). Il s’est donc intéressé au monde si éloigné du sien de la couture, parvenant à capter l’intérêt de Daniel Day-Lewis (saluons l’exploit), qui avait incarné pour lui, dix ans plus tôt, le redoutable magnat pétrolier pionnier californien de « There will be blood ». Connu pour s’investir totalement, maniaquement, follement, physiquement et autre, dans ses personnages (L’Actor’s Studio à la Marlon Brando ou à la Dustin Hoffman n’est rien en comparaison !), le grand acteur anglais s’est pris au jeu, apprenant à coudre bien sûr et participant au scénario.

Après plusieurs années de tournage aux States, dont le « Lincoln » de Spielberg, ce fils d’un célèbre poète anglais avait aussi envie de revenir back home. Là-même où il était apparu comme une tornade, en 1985, dans « My beautiful laundrette » de Stephen Frears. Il y a donc beaucoup d’Anderson et beaucoup de Day-Lewis dans le film, tous deux capables de tout, une des sensations les plus délicieuses qui soit au cinéma.

On ne peut pas imaginer un autre acteur dans le rôle de ce couturier autocrate, obsédé, maniaque, désarmé, charmeur, mystérieux, d’une folle élégance du haut de ses un mètre quatre vingt six. « Tu es si beau », lui dit Alma, car entre ces deux-là, la beauté joue forcément un grand rôle. Et le choix de la jeune actrice luxembourgeoise Vicky Krieps est fascinant, car de gros plan en gros plan, de robes en robes somptueuses, elle se révèle d’une beauté merveilleusement aristocratique, tout en gardant à l’occasion son comportement quasi enfantin. Une personnalité double, en somme.

Autre personnage passionnant que celui de Cyril, la redoutable grande sœur gardienne du temple, sèche et menue, toujours vêtue de noir (interprétée par Lesley Manville, actrice fétiche de Mike Leigh), qui m’a d’abord fait penser à la gouvernante du « Rebecca » de Hitchcock. D’ailleurs il y a quelque chose de commun entre les deux films, la rencontre entre un aristocrate (chacun dans son genre) et une jeune femme plus jeune, d’un milieu plus simple, qui a priori, n’a aucune chance d’exister face à lui, sinon comme un jouet qu’on jette quand il ne plaît plus.

Mais Cyril se révèle plus complexe que la gouvernante de Rebecca, tout comme la relation des deux amoureux. On ne peut pas dévoiler les tours et les détours du duel amoureux, mais comme dans « Rebecca », celle qui devait perdre finira par gagner. Le prix à payer pour Reynolds se révélant plus lourd que pour Maxim de Winter. Alma lui répète « I love you », comme si cela devait tout expliquer, tout justifier (ce n’est pas aussi simple « dans la vraie vie » !). Et Reynolds devra parcourir un long chemin, fort dangereux, pour être capable prononcer ces mots à son tour.

Les robes sont signées du costumier Mark Bridges, et la plupart des scènes se déroulent dans la maison de couture. Un éclairage assez sombre révèle des décors d’un grand raffinement, relevant surtout du mouvement Arts and Crafts, boiseries et papiers peints inclus, qui doivent enchanter le cinéaste, bien que ne correspondant pas vraiment à la période où le film est situé.

Les robes sont signées du costumier Mark Bridges, et la plupart des scènes se déroulent dans la maison de couture. Un éclairage assez sombre révèle des décors d’un grand raffinement, relevant surtout du mouvement Arts and Crafts, boiseries et papiers peints inclus, qui doivent enchanter le cinéaste, bien que ne correspondant pas vraiment à la période où le film est situé.

Notons d’ailleurs la faculté de ces cinéastes américains à se couler dans des époques et des milieux si éloignés des leurs, comme l’a fait Robert Altman dans le très savoureux « Gosford Park » tourné au nord de Londres en 2001 : Agatha Christie n’aurait pas fait mieux ! Notons également leur aptitude à changer de sujet et d’univers d’un film à l’autre, tel Paul Thomas Anderson (48 ans) passant de la naissance du boom pétrolier californien (« There will be blood » 2007) à la reconversion d’un jeune vétéran de la Navy dans les années 1950 (« The master » 2012), au très sophistiqué milieu de la haute couture londonienne des années 50.

Lise Bloch-Morhange

Précisions :

Il paraît que le nom du couturier, Woodcock, revient à Daniel Day-Lewis, entre plaisanterie grivoise et hommage au grand Hitch.

Il paraît aussi que le grand acteur aurait décidé de renoncer au cinéma désormais, parce qu’à soixante-et-un ans bientôt, il ne supporte plus l’investissement phénoménal que lui demande chaque rôle, ni la dépression qui suit le tournage. On ne veut pas y croire.

Dommage qu’on ne puisse se fier à la parole de DDL ! Ce cabot insupportable, évidemment grand rafleur de hochets jaunes, est le pire acteur que je connaisse. Que ceux qui ont vu « My left foot » me jettent de grosses pierres s’ils ne sont pas d’accord avec moi ! J’ai confiance ! Je ne serai pas lapidé à part peut-être par vous, chère Lise !

Reste que j’ai vu sans doute 10 000 films et que je n’ai quitté une salle que trois fois, une fois pour Pile et Face avec G.Paltrow, une autre fois pour Vivre ensemble d’Anna Karina (qui vient hélas de ressortir) et… pour Magnolia de PTA… Je ne supporte absolument pas ce cinéaste maniéré et vain qui utilise sa « woodcock » dans chaque plan pour se masturber devant son génie…

Mais, bon, comme on dit, c’est mon boulot. Comme Aronosky et autres James Gray, il appartient à cette génération d’étatsusiens qui ne dit rien sur l’état (terrible) du pays et qui s’enfuit dans une écriture finalement très post-hollywoodienne, dans des écritures alambiquées et très formelles… De grands talents potentiels pour un cinéma plein d’effets narratifs inutiles, des cinéastes complaisants qui, à mon humble avis, ne passeront pas à la postérité… Ils sont là pour faire le cinéma de l’époque dont ils sont le symptôme…

Cher PP,

heureusement que ce n’est pas vous qui déciderez de ce qui passera à la postérité!

Bien entendu ! Mais, comme je nous sais tous les deux presque immortels, nous verrons si les histoires du cinéma du siècle prochain considèreront Anderson, à condition qu’elles en parlent, autrement que comme un faiseur habile…

Je vous félicite surtout d’avoir été capable d’utiliser autant de signes pour vanter ce film. C’est fort estimable et admirable.

Moi, je n’y arrive, humble cinéphile, que pour parler de petits cinéastes sans importance comme Jean Rouch (cf Le Monde Diplomatique, février 2018)

Pendant la projection, je n’ai pensé à Mrs Danvers (Danny, prénom tiré du patronyme Danvers aux relents masculins et par le fait exprès, lesbien en diable), en voyant l’élégante Cyril évoluer autour du faux-vrai jeune couple ; mais la comparaison fait sens : on pourrait dire que la très impeccable Cyril protège au mieux son dieu vivant tandis que Danny vouait un culte posthume à Rebecca.

Film où le détail est roi, caché sous toutes les coutures, il est surtout riche de ce trio (Krieps, Day Lewis, Manville) : il permet à ce ménage à trois qui ne dit pas son nom, de s’ouvrir comme une fleur complexe et d’exhaler un parfum qui va jusqu’à l’écoeurement, qui s’illustre dans une perversité jubilatoire et mortifère. Il me donne envie de le revisiter, pour sa beauté formelle : celle des lieux, des visages et de ces métrages illimités de tissu pris, épinglés, ourlés avec science.

Très beau film qui donne à voir une des plus belles et complexes histoires d’amour qui soit. Avec de magnifiques interprètes. Chère Lise, je partage votre avis sur ce film. Isabelle.