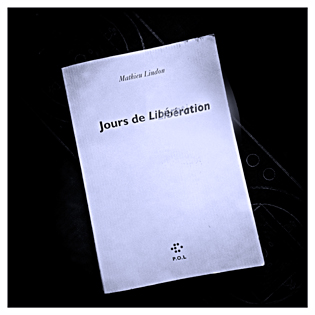

Rester ou partir dans un journal qui par ailleurs s’en va, voilà le lancinant tourment vécu par les salariés du journal Libération à l’automne 2014 et jusqu’en janvier 2015. Signature du service culture, Mathieu Lindon a fait de ces jours si particuliers, un récit crépusculaire, tout en finesse et sensibilité qui vient de paraître chez P.O.L.

Rester ou partir dans un journal qui par ailleurs s’en va, voilà le lancinant tourment vécu par les salariés du journal Libération à l’automne 2014 et jusqu’en janvier 2015. Signature du service culture, Mathieu Lindon a fait de ces jours si particuliers, un récit crépusculaire, tout en finesse et sensibilité qui vient de paraître chez P.O.L.

La première qualité de ce livre est qu’il peut se lire comme un roman. Entendons par-là qu’il n’est pas besoin d’être un initié de l’intérieur pour apprécier une histoire qui pourrait être totalement inventée. Pour les centaines de personnes qui sont passées par ce journal puis évacuées bon gré mal gré au cours des années, leur imagination sera en revanche peu sollicitée quand Mathieu Lindon évoque la moquette sale ou l’ascenseur en panne, de même qu’ils mettront facilement un visage sur des prénoms volontairement orphelins comme Serge (July) ou Antoine (de Gaudemar).

C’est un regard tout en nuances, nullement nombriliste, que nous fait partager Mathieu Lindon. Son écriture ne fonctionne que par rapport aux autres ou aux aîtres. Ses tournures humoristiques, ironiques mais souvent amicales, estompent le climat fortement nostalgique qui imprègne un journal faisant l’objet d’une lourde saignée sociale. L’objectif au premier juin, apprend-on par la presse, est d’en faire un produit d’information numérique, multimédia, dont l’un des pendants sera le papier, ce qui revient à inverser le cours de sa belle histoire. Le titre quittera la rue Béranger.

Cette histoire, l’auteur a eu la chance de la vivre essentiellement au service culture, sous la houlette d’Antoine de Gaudemar, soit l’une des rares personnalités de ce journal à pouvoir épeler sans se tromper le mot courtoisie.

D’anecdote en anecdote, Mathieu Lindon prend par la main le lecteur afin de lui faire visiter les coulisses de l’information, de la rédaction d’une brève à la couverture des grands événements. « J’y ai été si heureux, écrit-il, d’une manière si inespérée. ». Fait presque baroque chez un rédacteur, il s’intéresse à tous les services indispensables au bon fonctionnement d’un journal.

A l’automne 2014, il y a donc ceux qui ont décidé de partir avec le énième plan social du titre, ceux qui ont décidé de rester et ceux qui hésitent comme Mathieu Lindon. Toute une vie qu’il a aimée se déglingue sous ses yeux au fur et à mesure des pots de départ. Il se trouve en outre que l’échéance du plan coïncidait avec les attentats du mois de janvier et la décision du journal d’abriter dans ses propres locaux ce qu’il restait de la rédaction décimée de Charlie Hebdo.

« Il faut être solide pour rester », car dit-il, « il faut se le confirmer chaque jour, or chaque jour on est atteint, affectivement et professionnellement, par l’amenuisement des effectifs, la dégradation de l’ambiance ». Rester, comprend-il au fil des jours, « c’est s’entêter à rester. »

Heureusement que son récit est ponctué d’édifiantes anecdotes, de savoureuses réparties qui font que l’on va sans trop de mal jusqu’à la page 284. Il y a même une coquille avec un Marcel Proust sans « s », ce qui montre bien que l’on est dans la presse et pas ailleurs.

A l’avenir donc, la version papier de Libération, revalorisée à deux euros, ne sera plus qu’une extension d’un pôle multimédia. Certains anciens sont d’ailleurs partis pour ne plus faire que de l’info numérique sous d’autres auspices. Ce qui est dommage c’est qu’incontestablement, seul un journal complètement déployé, peut offrir à ses lecteurs ce que l’on appelle un grand angle. Demain l’info rétrécira en mode binaire.

L’intérêt de l’ouvrage de Mathieu Lindon, hormis ses qualités littéraires évidentes, est d’alimenter notre réflexion. On le lirait sur notre smartphone, cela ne nous ferait sans doute pas le même effet. D’ailleurs ne dit-on pas d’un bon article que c’est un « bon papier ».

PHB

Le numérique double le print à Libération, Le Parisien, dernier quotidien généraliste national appartenant à un groupe de presse, passe sous le giron d’un groupe industriel. Qui a dit que la presse allait mal?

Tout ça s’écrit dans l’histoire de la révolution du papier, une histoire d’une violence incroyable. On estime à 20 millions d’exemplaires qui ont été imprimés en Europe les cinquante premières années après l’irruption de l’imprimerie en 1450. Combien pour la disparition du papier, cinquante ans aussi ?

Il s’agit bien, me semble-t-il en effet, d’une question historique « normale ». La presse – papier – est détrônée depuis longtemps déjà par internet, tant sur la question du support que sur la considération du contenu. Le monde journalistique s’est peut-être cru protégé par sa position et son « autorité » (professionnalisme, déontologie, rempart de la démocratie) alors même que toute l’autorité et toutes autorités (ou quasiment) ne sont aujourd’hui que des marques, des marques à consommer. Quand nous regrettons l’ancien monde dans ses formes qui nous étaient chères, nous regrettons les valeurs qui le constituaient. Il ne s’agit plus désormais d’un changement de degrés mais de nature.

Tout n’était pas mieux avant. Evitons aussi la nostalgie binaire…