A voir ce film, on mesure le poids que le fait religieux et l’organisation sociale et juridique qui en découle font peser sur le destin de femmes vivant à quelques milliers de kilomètres de nous.

A voir ce film, on mesure le poids que le fait religieux et l’organisation sociale et juridique qui en découle font peser sur le destin de femmes vivant à quelques milliers de kilomètres de nous.

Quand le film débute, cela fait déjà trois ans que Viviane Amsalem réclame le divorce à son mari, Elischa, qui le lui refuse. Il est dans son droit. Selon la loi israélienne, seuls les rabbins peuvent prononcer la dissolution du mariage et celle-ci n’est possible qu’avec le plein accord de l’époux.

En Israël donc, si l’une veut dissoudre les liens du mariage et l’autre pas, c’est le blocage. Le film entier réside dans ce douloureux dilemme.

Le statu quo va durer tout le temps du long métrage (deux heures). Voire au-delà tant l’ultime débouché de la confrontation conjugale reste flou pour le spectateur. Le film a d’ailleurs pour titre «Le procès de Viviane», pas son divorce. Ce n’est pas un hasard, car le film aussi fait aussi le procès d’une société où s’affrontent orthodoxes et tenants de la laïcité.

La théâtralisation à l’extrême de la mise en scène colle au thème abordé. Des trois unités de temps, de lieu et de sujet chères au théâtre classique, il n’en est qu’une, d’importance il est vrai, qui fait ici défaut, la durée. Car cinq ans après les premières démarches entamées par Viviane, son divorce n’est toujours pas prononcé et l’affaire demeure pendante devant la justice hébraïque. Les audiences se succèdent et se ressemblent, ou pas, suspendues à l’aval et à la comparution de l’époux omnipotent. Rien n’y fait, à divorcer il ne se résout pas.

Positionnement farouche et obstiné du mari, détermination granitique de la mère de famille à retrouver sa liberté pour une motivation un peu énigmatique, stratégies des avocats respectifs des deux conjoints (un rabbin et un fils de rabbin) : le scénario bien ficelé tient le spectateur en haleine. Il assiste médusé à la procédure qui s’éternise, à ses revirements et rebondissements, aux promesses qui se muent en reniements, aux témoignages qui confineraient au burlesque s’ils ne portaient sur un sujet aussi douloureux. Comme cette déposition décalée d’une voisine à la volubilité séfarade d’une Marthe Villalonga.

Ce huis clos dans une enceinte judiciaire réduite à sa plus simple expression n’a pourtant rien de comique. Il touche au plus profond même si nos procédures de désunion sont sans rapport avec le Code civil israélien. Car séparations et ruptures font toujours appel aux mêmes ressorts sentimentaux. Le procès de Viviane Amsalem est en cela universel. Il racle les fonds méandreux du cœur humain quand les anciens partenaires sont devenus antagonistes. Quand l’amour de l’un se résume à refuser l’autre à un tiers. Quand drapée en vertu, la fidélité n’est somme toute que peur de perdre. Quand germe dans la promesse extorquée la trahison programmée de la parole donnée.

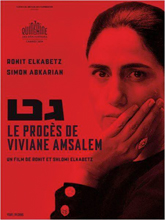

Réalisé avec de très sobres moyens (quatre acteurs principaux filmés dans un prétoire) par Shlomi et Ronit Elkabetz (époux à l’écran, frère et sœur à la ville), ce film franco-israélien a été sélectionné au Festival de Cannes, Quinzaine des réalisateurs. Bien qu’en couleurs, il fait l’effet du noir et blanc. La caméra exacerbe les contrastes de cette partie d’échec conjugale. Les lapidaires ken et lo* qui rythment les réponses au juge des consorts privent leurs échanges de nuances, laissant la part un peu trop belle au travail des avocats. Son beau visage dépouillé de tout maquillage, l’épouse comparaît en veuve de sa liberté, toujours vêtue de noir. Hormis le jour où elle arbore une tenue rouge vif. Comme si, l’espace d’une audience, elle entendait clamer sa colère à ceux qui la jugent.

Difficile de ne point songer à cet autre film magnifique de l’iranien Asghar Farhadi, « Une séparation ». Il mettait aussi en scène la violence absurde du déchirement de conjoints enferrés dans le non-dit.

* Oui et non en hébreu

Ronit Elkabetz si géniale dans « La visite de la fanfare », film très gai, sensible, original, à voir absolument. PHB

En parcourant les blogs, je suis tombé sur le tien, je le mets dans mes favoris