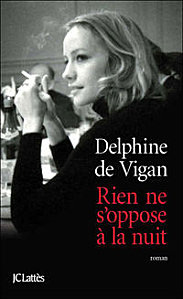

Dans cette histoire vécue, d’une rare intensité dramatique, l’auteur part à la recherche des origines du mal-être de sa mère, Lucile, une souffrance récurrente qui l’a menée aux confins de la folie.

Dans cette histoire vécue, d’une rare intensité dramatique, l’auteur part à la recherche des origines du mal-être de sa mère, Lucile, une souffrance récurrente qui l’a menée aux confins de la folie.

Cette quête douloureuse l’amène à se pencher sur sa famille. Une famille nombreuse à laquelle rien ne fut épargné : mort accidentelle d’un enfant, suicides, naissance d’un enfant handicapé, alcool, drogue, internements et abus sexuels… Un lot de souffrances plutôt supérieur à ce qu’eût imposé la loi du nombre. Impossible ici d’en dire plus. Il vous faudra prendre connaissance des épreuves endurées au rythme méandreux qu’impose Delphine de Vigan, avec ses mots pesés, soupesés, pudiques et ciselés pour ne blesser personne, au premier rang duquel sa jeune sœur Manon, spectatrice muette et meurtrie du premier accès de paranoïa maternelle.

Tout avait pourtant bien commencé dans cette lignée joyeuse et bruyante avec Liane (la mère de Lucile et donc la grand-mère de l’auteur), personnalité fantasque digne de figurer dans le Livre des Records : neuf maternités et des exploits sportifs jusqu’à un âge avancé. Georges, le père de Lucile, était un séducteur, généreux avec les autres mais volontiers féroce avec les siens, aimant qu’on l’écoute parler (cela servira à l’auteur !) et ne supportant pas la contradiction, que ce soit sur Proust ou sur le camembert pasteurisé. Ils formaient un ménage uni, ayant le culte du corps et le souci de l’apparence, au sein duquel la venue des enfants même non désirés (il y en eût plusieurs, bravo Mr Ogino !) était perçue comme un don… L’auteur raconte avec moult anecdotes et détails la naissance et l’enfance de ses oncles et tantes, décrivant «la géométrie secrète» présidant à la fratrie, la vie du clan à Paris, Versailles ou dans la maison de vacances pleine de courants d’air du Pas-de-Calais.

Tout avait pourtant bien commencé dans cette lignée joyeuse et bruyante avec Liane (la mère de Lucile et donc la grand-mère de l’auteur), personnalité fantasque digne de figurer dans le Livre des Records : neuf maternités et des exploits sportifs jusqu’à un âge avancé. Georges, le père de Lucile, était un séducteur, généreux avec les autres mais volontiers féroce avec les siens, aimant qu’on l’écoute parler (cela servira à l’auteur !) et ne supportant pas la contradiction, que ce soit sur Proust ou sur le camembert pasteurisé. Ils formaient un ménage uni, ayant le culte du corps et le souci de l’apparence, au sein duquel la venue des enfants même non désirés (il y en eût plusieurs, bravo Mr Ogino !) était perçue comme un don… L’auteur raconte avec moult anecdotes et détails la naissance et l’enfance de ses oncles et tantes, décrivant «la géométrie secrète» présidant à la fratrie, la vie du clan à Paris, Versailles ou dans la maison de vacances pleine de courants d’air du Pas-de-Calais.

Pour «approcher» (ce sont ses termes) sa mère, 3ème de la fratrie, enfant modèle «mystérieuse et triste» surnommée « blue-blue » sans trahir pour autant l’histoire, Delphine de Vigan procède comme pour une enquête. Elle exploite méticuleusement une somme incroyable de matériaux (cassettes vidéo, courriers, reportages TV, rapports de police, photos, journal intime…) sans cesser de s’interroger sur le bien-fondé de sa démarche, o combien périlleuse. Elle connait l’ultime station du chemin de croix : la découverte du cadavre de sa mère alors que la vermine a déjà commencé son travail. La personnalité de Lucile, au sein de ce foyer qu’un «fil invisible et mortifère relie» et où suinte en permanence la culpabilité apparaît par petites touches, comme sous le pinceau d’un peintre. Ce n’est pas un hasard si une phrase de Pierre Soulages sur le noir figure en exergue et in fine de l’ouvrage.

C’est un livre d’écorchée vive sur une écorchée vive. Les larmes montent facilement aux yeux à lire certains passages de cette quête effrénée d’une fille pour sa mère, toujours désignée par son prénom, jamais appelée maman alors que le récit s’écrit pourtant à la première personne au milieu du livre. Pudeur et distance.

En accouchant la souffrance maternelle, Delphine de Vigan s’accorde aussi une forme de délivrance : crier à la face du monde l’amour que Lucile portait à ses deux filles et saluer son courage de combattante. Loin d’être une thérapie nombriliste, ce livre magnifique est un poignant hommage posthume. L’auteur y accomplit la mission qu’elle s’était impartie : donner à sa mère «un cercueil de papier» où elle reposera. Dans sa fragilité généreuse et tourmentée.

(1) Allusion au livre « Ma mère, mon miroir » de Nancy Friday sur les rapports mère-fille (aînée surtout !) et au célèbre poème d’Aragon « Il n’y a pas d’amour heureux ».