Après Berlin, Zurich, Gand, Rome et Melbourne, c’est à la Cinémathèque de Paris que s’installe du 23 mars au 31 juillet 2011, l’exposition dédiée à l’un des cinéastes les plus fascinants au monde, Stanley Kubrick. Photos et films de tournage, documents de recherche, correspondances, scénarios, accessoires, costumes, maquettes … L’immersion dans la Planète Kubrick est réussie et inédite en France. Les tableaux peints par sa femme, la maquette du labyrinthe de Shining, les robes et les souliers vernis des jumelles dans l’hôtel Overlook, les accessoires de Lolita, les masques vénitiens d’Eyes Wide Shut… Le souci du détail (une obsession chez Kubrick) ne peut qu’enchanter les fans du cinéaste (qui arrivent de toute façon déjà conquis). La rétrospective de la cinémathèque met en avant l’extrême diversité de sa filmographie : du film noir (L’Ultime Razzia), à la science fiction (2001 : l’Odyssée de l’espace), en passant par l’anticipation sociale (Orange mécanique), la reconstitution historique (Barry Lyndon) ou l’épouvante (Shining), jusqu’au film de guerre (Full metal jacket). Dans son œuvre, en toile de fond, Kubrick, s’interroge sur la nature humaine et sur l’avenir de l’humanité qui le fait douter. L’exposition revient même sur ses projets de films qui n’ont jamais abouti, comme Napoléon qu’il aurait dû tourner pour la MGM ou Aryan Papers, le film sur la Shoah qu’il a abandonné lorsqu’il a su que Steven Spielberg préparait la liste de Schindler.

Après Berlin, Zurich, Gand, Rome et Melbourne, c’est à la Cinémathèque de Paris que s’installe du 23 mars au 31 juillet 2011, l’exposition dédiée à l’un des cinéastes les plus fascinants au monde, Stanley Kubrick. Photos et films de tournage, documents de recherche, correspondances, scénarios, accessoires, costumes, maquettes … L’immersion dans la Planète Kubrick est réussie et inédite en France. Les tableaux peints par sa femme, la maquette du labyrinthe de Shining, les robes et les souliers vernis des jumelles dans l’hôtel Overlook, les accessoires de Lolita, les masques vénitiens d’Eyes Wide Shut… Le souci du détail (une obsession chez Kubrick) ne peut qu’enchanter les fans du cinéaste (qui arrivent de toute façon déjà conquis). La rétrospective de la cinémathèque met en avant l’extrême diversité de sa filmographie : du film noir (L’Ultime Razzia), à la science fiction (2001 : l’Odyssée de l’espace), en passant par l’anticipation sociale (Orange mécanique), la reconstitution historique (Barry Lyndon) ou l’épouvante (Shining), jusqu’au film de guerre (Full metal jacket). Dans son œuvre, en toile de fond, Kubrick, s’interroge sur la nature humaine et sur l’avenir de l’humanité qui le fait douter. L’exposition revient même sur ses projets de films qui n’ont jamais abouti, comme Napoléon qu’il aurait dû tourner pour la MGM ou Aryan Papers, le film sur la Shoah qu’il a abandonné lorsqu’il a su que Steven Spielberg préparait la liste de Schindler.

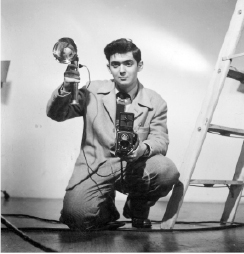

Sur les deux étages de la cinémathèque (une première !) l’atmosphère de chaque œuvre est restituée. L’exposition nous fait aussi découvrir les facettes un peu moins connues du cinéaste américain qui fuyait les interviews. Kubrick rêvait un moment de devenir musicien de jazz (d’où l’importance dans chacun de ses films de la musique qui n’est pas là pour renforcer les émotions mais qui fait partie de la narration). C’est à travers la photographie qu’il cultive sa fascination pour les images qui captivent l’imagination. A New York, sa ville natale, son père l’encourage à devenir photographe. A 16 ans, Stanley passe du statut d’amateur à celui de professionnel lorsqu’il photographie un vendeur de journaux pleurant la mort du Président Franklin Roosevelt – son premier cliché publié dans la revue Look. Son père l’initie aussi aux échecs (un jeu qu’il aime pratiquer sur les tournages) cultivant sans aucun doute son caractère méticuleux et tout simplement… son intelligence. C’est en voyant des mauvais films qu’il décide de faire ses propres films. Il part avec de sérieux atouts : il connaît les notions d’éclairage, d’objectifs, de composition de l’image.

A 25 ans, il réalise avec peu de moyens Fear & Desire qui raconte le parcours de quatre soldats perdus dans le camp ennemi, lors de la seconde guerre mondiale. Ce premier long métrage est salué par la critique pour sa réalisation, plus que pour son histoire mais Kubrick par la suite essaiera d’en faire disparaître toutes les copies, le qualifiant de «tentative inerte et prétentieuse». Le Baiser du tueur, en 1955, est entre le film noir et le documentaire (un boxeur, poursuivi par des gangsters dans New York…). Il est déjà empreint du style Kubrick : caméra au poing, longs travellings, actions méticuleusement planifiées, grande attention aux détails et aux décors… A peine un an plus tard, Kubrick entame vraiment sa carrière, avec l’Ultime Razzia (The killing) qui marque le début de sa collaboration avec James B. Harris qui produira également Les sentiers de la gloire et Lolita. Son récit est aussi habile qu’une partie d’échec, avec pour personnage clé, une femme fatale qui sabote le hold up minutieusement préparé. A partir de ce long métrage, adapté de Clean Break un thriller de Lionel White, tous les films de Kubrick s’appuieront sur une œuvre littéraire. Il ne signera plus de scénario original. Ses films naîtront d’une «rencontre accidentelle» avec des livres.

Dans les Sentiers de la gloire (Paths of glory), en 1957, Kubrick ne montre pas au spectateur les horreurs de la Grande guerre mais les lui fait vivre de l’intérieur – en le plongeant au cœur de l’action grâce à des longs travellings fluides, le long des tranchées. Il collabore pour la première fois avec Kirk Douglas et rencontre sur ce tournage, sa future épouse Christiane Susanne Harlan. Dans une scène poignante, cette prisonnière allemande chante -en larmes- devant les soldats, dont les visages se décomposent peu à peu, sous le coup de l’émotion.

Après la parenthèse Spartacus (une commande d’Hollywood, dont Kubrick ne revendique pas la paternité), Lolita (adapté de Nabokov), défraye la chronique. Le professeur Humbert, joué par James Mason, tombe amoureux d’une adolescente – sensuelle et glamour, interprétée par Sue Lyon. Kubrick – qui aimait beaucoup ce film même s’il avait dû en supprimer certains passages- encourage les prises longues pour mieux transcrire la fascination qu’exerce cette jeune fille sur le professeur et parvient à faire ressortir toute la puissance du fantasme. La scène d’ouverture de Lolita est absolument délicieuse : Sue Lyon est allongée dans le jardin, en bikini et lunette noires et semble s’offrir au spectateur.

En 1963, avec Docteur Folamour (Dr. Strangelove or : How I learned to stop worrying and love the Bomb), Kubrick s’aventure sur un tout autre terrain, celui de la satire noire et absurde, sur fond de guerre froide. Kubrick imagine un monde soumis au pouvoir des ordinateurs, avec pour rôle principal, le docteur Folamour, un capitaine psychopathe, interprété par Peter Sellers qui envoie sur l’Urss une bombe atomique avant de se barricader. Kubrick s’efforce de mettre les acteurs dans l’ambiance d’une menace nucléaire et crée, notamment par les décors, un véritable sentiment de claustrophobie.

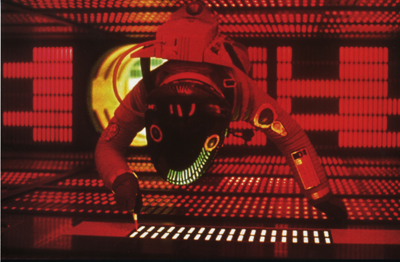

19. 2001: L’Odyssée de l’espace (2001: A Space Odyssey, GB/USA 1965-68) © Warner Bros. Entertainment Inc.

1968 : grâce au succès de Dr Folamour, Kubrick signe le plus ambitieux film de science fiction qui ait jamais existé : 2001, L’Odyssée de l’espace (2001 : A Space Odyssey). En bref, il revisite la théorie de l’évolution, filme la colonisation de Jupiter avec la précision d’un documentaire. Il aborde le thème du bug, de la défaillance des circuits informatiques (le HAL 9000), avec une grande prouesse technique (sujet sur lequel je ne m’étendrai pas). Kubrick avait l’ambition de ne pas réaliser un énième film de science fiction et souhaitait faire un film crédible, en avance sur son temps. Il s’était pour cela entouré des meilleurs spécialistes des effets spéciaux. Il est l’auteur dans ce film d’un des raccords les plus étonnants de toute l’histoire du cinéma : un os jeté en l’air par un homme singe devient un vaisseau spatial. De quoi ravir les amateurs du genre (et même les autres).

Un nouveau cap est franchi, avec Orange mécanique, en 1971. Une œuvre explosive et déroutante qui repousse les limites de la violence et semble provoquer le spectateur, en y injectant la musique de Ludwig Van Beethoven. Stanley finira par retirer ce film de la circulation en Angleterre, lorsque sa famille reçoit des menaces de mort… Là encore, Kubrick traite – crûment- d’un dérèglement avec le personnage d’Alex Burgess et le gang de « droogs » qui se livrent à des actes barbares. Et il faut l’avouer, il en fait beaucoup (en abusant du zoom arrière notamment) pour explorer le répertoire des perversions humaines.

Korova milk bar. Décor d'Orange mécanique recréé pour l'exposition. Photo: Uwe Dettmar /© Deutsches Filminstitut, Frankfurt.

Dans un tout autre style, Kubrick, dans Barry Lyndon en 1975, revisite le film d’époque, à travers la destinée tragique de Redmond Barry. Une peinture des mœurs du XVIIIième siècle, qui renvoie directement aux relations humaines de tout temps. Cette œuvre stylisée est réalisée avec la méticulosité et l’exigence qui caractérisent le cinéaste. Les scènes nocturnes sont tournées à la seule lueur des bougies. La beauté des images rappelle celle des tableaux d’époque. Kubrick est un grand amateur d’art. Pour concevoir les costumes, les décors, les couleurs et même le maquillage, de Barry Lyndon, il a étudié (il se documentait toujours beaucoup) les peintres du XVIIIième siècle (Fragonard, Hogarth, etc.) pour s’en inspirer au plus près.

En 1980, Shining –tiré d’un roman de Stephen King- est à mes yeux le plus grand chef d’œuvre de Kubrick. L’exposition de la Cinémathèque lui réserve d’ailleurs un espace particulièrement bien conçu, laissant le visiteur pénétrer dans les coulisses du tournage et lui offrant la possibilité de toucher, ce qui relevait encore de l’irréel, comme les robes des deux jumelles, leurs souliers vernis et le tricycle du petit Dany. Dans Shining, le cinéaste s’attaque à un nouveau registre qu’il n’avait pas encore exploré, le film d’horreur, avec au cœur du sujet, l’un de ses thèmes fétiches : le dérèglement, la folie humaine. En introduisant des répétitions (les plans de coupe récurrents sur l’ascenseur, les deux fillettes, les longs couloirs de l’hôtel Overlook, etc.), en usant largement de la couleur rouge, en jouant sur la symétrie («une configuration idéale pour traiter du bien et du mal»), Kubrick crée un climat vraiment inquiétant et aime brouiller les pistes (on ne sait plus bien ce qui relève du réel et de l’irréel). Il explore un cerveau malade et met en scène le magistral Jack Nicholson qui joue le rôle de l’écrivain Jack Torrance qui ne parvient plus à écrire une ligne et se contente de rédiger la phrase «All work and non play makes Jack a dull boy»… Il sombre peu à peu dans la démence, brisant dans la foulée le couple et la cellule familiale. Dans ce film, Kubrick utilise la steadycam – un système stabilisateur permettant la prise de vues à la volée, en travellings fluides, grâce à un système de harnais et de bras articulé.

Sans cette technique révolutionnaire, il n’aurait jamais pu tourner les scènes d’anthologie comme celles où le jeune Danny traverse l’hôtel sur son tricycle ou lorsque Wendy est poursuivi par Jack dans l’escalier ou la fameuse poursuite finale dans le labyrinthe. Ce film marque d’ailleurs la véritable envolée commerciale de l’appareil. Pour les comédiens, le cinéma de Kubrick est une expérience qui ne laisse pas intacte. Le coup de colère de Kubrick à l’encontre de Shelley Duvall sur le tournage (dans des conditions extrêmes) de Shining (immortalisé dans un documentaire sur Kubrick) a semble-t-il alimenté le «mythe du monstre Kubrick» alors même qu’il était plutôt patient avec ses acteurs. Shelley Duvall a confié bien plus tard que travailler avec Stanley l’a fait grandir mais que si c’était à refaire, elle ne le referait pas !

Sept ans après Shining, Kubrick fait un nouveau grand écart, avec Full metal Jacket qui marque une rupture dans le genre de film de guerre. «Ce film, disait Kubrick, n’est pas sur la guerre mais sur sa représentation». Stanley a toujours été fasciné par les images et peintures de champs de bataille comme le tableau d’Otto Dix. Dans Full metal jacket, il ne montre pas des combats spectaculaires, des milliers de figurants, mais prend le parti de faire un film, sans héros, sur des gens perdus et désespérés. L’exposition propose quelques photos sublimes du film ainsi qu’un petit film du tournage, dans lequel la complexité technique -impressionnante- ne semble pas effrayer Stanley.

Le dernier long métrage de Kubrick Eyes Wide Shut (avec le couple sublime Nicole Kidman et Tom Cruise) qu’il considérait comme le meilleur, le plus accompli, est un film intimiste qui tranche avec tout ce que Kubrick a pu faire avant. Il est extrêmement léché et stylisé- et aborde un sujet universel qui parle à tout un chacun : la question du couple, de l’usure, du désir, des fantasmes, de l’infidélité… Une fois encore, c’est l’histoire d’un dérèglement – conjugal. Du grand cinéma, avec la soirée orgiaque aux allures de messe noire et cette scène de partouze géante où les femmes nues font l’amour à des hommes masqués déguisés en prêtres. L’utilisation de la musique d’Eyes Wide Shut pour faire avancer le récit est unique, la symbiose des notes avec les images et les couleurs parfaite. Kubrick rêvait de ce film depuis trente ans. Il avait simplement attendu de prendre la bonne décision au bon moment…

Nicole Kidman sur le tournage de Eyes Wide Shut (Eyes Wide Shut, GB/USA 1999). Photo: Manuel Harlan © The Stanley Kubrick Archive.

Le cinéaste était animé par l’envie de faire des films qui comptent vraiment. Il les travaillait de manière minutieuse et était bien incapable de les bâcler (c’est pour ça qu’ils sont assez peu nombreux). Jacques Audiard disait qu’il faisait des images en ayant la certitude préalable qu’elles devaient rester. Il prenait d’ailleurs beaucoup plus de plaisir à la préparation de ses films et au montage (où il expérimentait sans fin…) qu’au tournage.

En définitive, tout a été dit et écrit sur Kubrick. Perfectionniste, obsessionnel, maniaque, misogyne… Les mots pour définir ce monstre du cinéma ont souvent été excessifs. A l’image du professionnel et de son œuvre intense et profonde. Quel réalisateur a réussi l’exploit de faire vivre au spectateur, à travers chacune de ses œuvres, une expérience unique, souvent éprouvante ? Pourquoi autant de scènes (l’expression de la folie sur le visage de Jack Nicholson dans Shining, la sensualité débordante de Lolita, la grâce sublime de Kidman dans Eyes Wide Shut..) ont-elles laissé des traces indélébiles ? Kubrick brillait. Par son intelligence, sa prise de risque, sa maîtrise, son intuition, sa capacité à ne jamais s’engouffrer dans des sentiers battus et à se réinventer dans chaque film. Il est décidément LE cinéaste des ruptures.

L’exposition sur le site de la Cinémathèque.